経営方針

トップメッセージ

ご挨拶

事業を取り巻く環境の変化

就任から2年、変化する世界情勢

社長就任から2年が経ち、J-POWERグループを取り巻く環境の変化は、激しさを増しています。

米国ではトランプ政権の発足後の気候変動対策に関する大きな方向転換に加えて、AIやデータセンター(DC)の急速な導入に伴い、エネルギー需給にも変化の波が訪れています。また、中東情勢の緊迫化による資源価格への影響も無視できず、原油価格をはじめとしたあらゆる指標の先行きを見通すことが一層難しくなっています。資源価格の見通しは従来から難しいものですが、近年では、資源価格に影響を与える構造的な変化が起こっていると思います。

例えば第2次オイルショックの際、原油価格はおよそ3年間で約2.7倍上昇しました。しかし今般の中東情勢を受けても、現段階でそこまでの値動きは見られていないことから、可視化されていない変化があるはずです。一つの大きな要因は、エネルギー調達網の多様化でしょう。ウクライナ侵攻以降、欧州や日本はロシアからの資源輸入を抑制するなど、世界では燃料調達先の一層の多様化が進められました。こうした流れを踏まえて、特定地域への依存度が下がっていることが、価格安定化につながっていると推察できます。ただし、何か一つでもボタンの掛け違いがあれば、大きな破綻が生じるのが現代のグローバル文明です。複雑な情勢の中で舵を取るためには、潜在的な諸要素にも目を向けるべきだと考えます。

では、J-POWERグループはどのように歩んでいくべきか。私が重視するのは、さまざまな“時間軸”です。企業には、外部環境に左右されずに長期的な目線で着実に取り組むべき課題もあれば、時代の変化に迅速に取り組むべき課題もあります。多元的な時間軸を意識しながら、最適な判断を下していくべきだと、私はこの2年で実感してきました。

第7次エネルギー基本計画とJ-POWERの責務

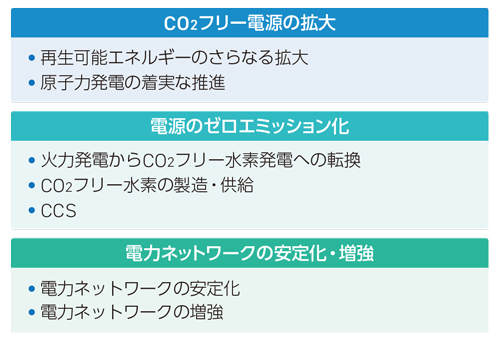

長期的な目線として、日本では2025年2月に「第7次エネルギー基本計画」が閣議決定されました。2050年カーボンニュートラルの実現と“S+3E(安全性、安定供給、経済効率性、環境適合性)”の同時実現の原則を維持するとともに、脱炭素化を進めることで日本の産業競争力を維持・成長させる視点が強調されています。

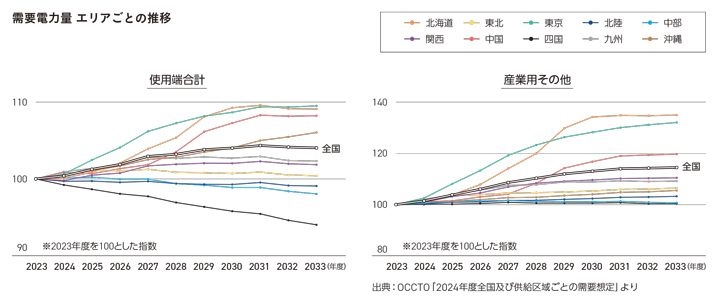

かつて太陽光パネルで世界トップシェアを誇った日本ですが、現在は中国に押されて大幅に生産を縮小しています。また、新たに風力発電所を設置する際も、主要な機器は国内で調達できず、輸入に頼る状況です。一方、AI市場の拡大、DCや半導体工場増強などにより、国内の電力需要は確実に増加するでしょう。失われた産業競争力を取り戻すためにも、各産業の基盤となるエネルギーの安定供給が極めて重要であるとともに、カーボンニュートラル化を着実に進めなければなりません。

脱炭素化を進めながら産業競争力の強化を図る中では、「エネルギー安定供給と気候変動対応の両立」をミッションとして掲げるJ-POWERグループの役割は極めて大きいと言え、二つの軸を両立させる取り組みを進めていきたいと考えています。

直近の課題として考えなければならないのは、カーボンニュートラル電源にかかるコストの上昇です。機器や設備を輸入に頼る風力発電や太陽光発電は、輸送コストやインフレの影響を直接的に受けます。また原子力発電は、安全性確保に向けたさらなる投資が必要です。さらに日本の場合、再生可能エネルギーの生産地と消費地が離れていることから、地域間を結ぶ送変電ネットワークへの投資も必要になります。これらはカーボンニュートラルを実現するための条件ですが、最終的には電気料金として生活者の負担になるのも事実です。J-POWERグループが注力すべきは、人類社会に必要とされる電力を低価格かつ安定的に供給しつつ、長期的にカーボンニュートラルにかかるコストを抑制していくこと。そして需要家、生活者に対する説明責任を果たしていくことです。こうした視点のもとで優先順位を見極めながら、エネルギー事業者としてやりがいと楽しみを感じて取り組んでいきます。

中期経営計画の進捗

当社では、2024年より新たな中期経営計画がスタートしました。長期的な方向性である「J-POWER“ BLUE MISSION2050”」に向け、挑戦の第一歩として位置付けたのが前回の中期計画であり、その次のステップとなる「中期経営計画2024-2026」では、“事業ポートフォリオとビジネスモデルのトランジション”を掲げ、新たな取り組みを進めています。

事業ポートフォリオとビジネスモデルのトランジション

現在、日本における発電事業は、大規模な初期投資を要する設備を長期間・安定的に稼働させることでリターンを得るビジネスモデルが一般的です。一方で、米国やオーストラリアにおいては、発電所権益の売買が盛んに行われています。このような事業環境を踏まえて米国のグリーンカントリー発電所(ガス火力)等の売却を決定しました*。これらの権益の譲渡に際しては、経済性のある良好な条件での契約締結に成功しました。得られた収益の一部は米国での大規模太陽光発電所の開発に投入し、海外事業のポートフォリオ転換を進める予定です。このような発電事業権益の売買は、今後日本でも普及していくと見込んでいます。資本効率を高めるためにも、発電所資産の開発後、権益売却により開発者利益を獲得するビジネスモデルを組み込みながら、事業ポートフォリオの最適化を図っていきたいと考えています。

- 2024年度以降、当社ではグリーンカントリー発電所他、北米ガス火力権益の売却を進めています。

再生可能エネルギー事業においては、各種事業会社とのコーポレートPPA締結による環境価値の最大化に向けた取り組みを進めています。2024年度には東京メトロやKDDIとの間で、非化石価値とその対価に関する20年間の長期契約をバーチャルPPAの形式で締結しました。今後も販売先を広げていく考えですが、現段階において環境価値に対する各社の目線は異なり、価格水準のコンセンサスがないと考えています。一方で、当社としては、カーボンニュートラル社会の実現に向けて国内需要家がCO2フリー電源の確保に向けた動きを加速していくと見込んでいる中、日本国内において再生可能エネルギー開発を進めるコスト・ハードルの高さについて、認識が共有されつつあります。このような潮流は、日本国内において大規模なCO2フリー電源を長期間保有・運転し、一層の開発を進めている当社グループにとって、大きなビジネスチャンスとなるでしょう。

また、当社のCO2フリー電源の拡大においては、大間原子力発電所の稼働も欠かせません。現在、福島第一原子力発電所事故を踏まえたうえでの新たな安全基準をもとに、原子力規制委員会による適合性審査が進展中です。2024年11月には基準津波、2025年5月には基準地震動が確定し、審査は着実に進捗しています。また同プロジェクトの収益スキームに関しては、投資回収を確実なものとし、着実に利益を上げていくため、長期脱炭素電源オークション制度の利用を検討しています。大間原子力発電所をJ-POWERグループの強力な稼働資産とすべく、安全を最優先に取り組みを進めています。

カーボンニュートラルを実現するためには、火力電源を脱炭素化する「電源のゼロエミッション化」も必要です。燃焼時にCO2を排出しないゼロエミッション火力へのトランジションに際しては、水素・アンモニアの導入が必要となります。これらの燃料は製造地から発電所への輸送に際して高いコストとエネルギーを要する点が課題です。こうした諸課題を総合的に考えると、現時点では化石燃料を発電所まで運び、その場で水素を生成して発電する方法がベターではないかと考えます。現在進めているGENESIS松島計画は既存の設備にガス化設備を追設し、水素を多く含むガスの生成・水素による発電を可能にするものです。CO2フリー水素発電への第一歩であり、ゼロエミッション火力の先進地となることを目指しています。さらに当社ではCO2の貯留を可能にするCCSについても事業化に向けた準備を進めていきます。

さらに、新たな事業領域の構築にも力を入れています。当社のノウハウが生かせる分野に関して、スタートアップへの出資や様々なパートナーとの協業により、新たなビジネスの創出が可能と考えています。2025年7月には日立製作所とAI向けDC構築に向けた覚書を締結しました。日本においてもAIへの期待が高まる中、当社グループが有するCO2フリー電源を活かして成長の機会を模索していきたいと考えています。この他にも、バイオマス燃料の製造や蓄電池の活用など、多くのプロジェクトが進んでいます。最前線で挑戦するパートナーと協業し、当社既存事業へのシナジー効果とともに新たなビジネスへの挑戦をしていきます。

経営目標とROIC

今回の中期経営計画では、将来的なROE目標として8%以上を設定するとともに、同水準の達成に向けて必要な稼働資産ROIC目標を導入しました。大間原子力発電所運転開始後の2030年代においては、非稼働資産の割合が減少すると見込んでいます。この段階において、ROE8%に必要な稼働資産ROICは3.5%程度であるため、至近の目標として、2026年度にこの稼働資産ROIC3.5%、ROEとしては5%程度を目指し、経常利益900億円を経営目標に設定しました。

現在は各部門がROICを意識した取り組みを進めている段階で、部門レベルで企業価値の創出が達成できるよう、自律的な事業運営を目指しています。一方で、収益が生まれるまでの時間軸は事業ごとに異なり、単にROICを当て込むだけでは捉えきれない成長性も存在します。各部門が果たすべき役割と成長プロセス、事業を取り巻くリスクを踏まえながら、ROICの活用に努める複眼的な事業管理を推進していきます

株主還元方針の変更

2025年5月、「株主還元の基本的な考え方」のアップデートを発表しました。1株あたり100円の下限配当を維持しながら、機動的な株主還元を可能にするために自社株買いを還元手法の一つとした上で、総還元性向を導入しました。この方針のもと、当社として初の試みとなる総額200億円の自己株式取得を決定しています。

当社はこれまで配当性向30%目安を表明していましたが、資源価格の高騰に伴い豪州炭鉱権益から一時的な利益増となった2022、23年度の配当性向は30%を下回りました。この点については株主の皆様からは還元方針と実績の整合がとれておらず予見性が低いとのご意見もいただき、経営としても反省すべき点があったと感じています。取締役会においては、当社の事業ポートフォリオの転換や投資計画、資源価格動向、さらには今後見込まれるカーボンプライシングなどの新たな施策導入など、変化の激しい将来を見据えた資本構成と、株主の皆様への還元とのバランスを考える議論を重ねました。上場以来20年間減配をしていないことを株主の皆様から評価いただいているとの認識もふまえ、事業環境を見通し難い状況下での増配は難しいと判断しましたが、現在の配当額を下限に自社株買いという機動的な還元手法も取り入れることで予見性の高い株主還元策になったと考えています。

サステナビリティと企業価値向上

マテリアリティと地域共生への注力

J-POWERグループが企業価値を向上させ、持続的な成長を実現するには、サステナビリティ推進も欠かせません。現在、「エネルギー供給」「気候変動対応」「人の尊重」「地域との共生」「事業基盤の強化」の5つのマテリアリティを設定し、それぞれの目標に向けた取り組みを進めています。

この一年は特に地域共生に力を注いできました。世界ではTCFDに加え、TNFDにも注目が集まっており、事業を進めていく過程において、自然環境・生物多様性に関する配慮・対応が求められています。当社においてその最たる例は、水力発電における河川・流域環境の保全です。巨大なダムを要する水力発電所の運営は流域全体の環境に責任を有することを意味します。自然環境、人間の居住地域、エネルギー拠点としての機能を、バランスを取って管理していかなければなりません。リプレース・設備更新に際しては、河川の流域で生活を営む各ステークホルダーとの共生の観点から設計を実施するなど、取り組みを強化しています。

また、事業所周辺の地域社会では高齢化や人口減少も進んでいます。これまで私たちが参加してきた各地域での文化・芸術、スポーツ、ボランティア活動なども、一部では維持が困難となっています。現在、2025年4月に新設した「広報・地域共生部」が中心となって、これまで各拠点単位で実施してきた地域共生活動を横に繋ぐ取り組みを加速させています。グループ内の異なる事業所で働く従業員が地域間を行き来し、活動に参加することは地域社会への貢献度を高めるだけでなく、グループ内の連携強化や、各部門・各事業所が持つ強みの再発見にも繋がると感じています。

人財戦略

私は社長就任以来、国内外約70カ所の事業拠点を訪問し、経営陣と現場が繋がること、グループ全体で縦横の関係を強化するため「半歩ずつ横に出る」姿勢を持つことをお話ししてきました。理念を行動に移すのは簡単なことではありませんが、この考えに対する従業員の理解は着実に浸透してきていると感じます。多岐にわたる事業を手掛けるJ-POWERグループでは、部門や事業所ごとの課題も様々です。しかし、例えば「革新的なアイデアを持ちながらもその実現のための設備がない部門」と「設備やスペースの新たな活用方法を模索している事業所」が互いの不足を補い合えば、新たなビジネスチャンスが生まれるはずです。国内事業で培ったノウハウを海外事業へ活かしたり、その逆で海外事業での経験が国内事業での課題解決に寄与したりと、広範囲での相乗効果を期待できるでしょう。

このような人的交流の根底には、“エネルギーを通じた社会貢献”という共通言語があると考えています。2024年7月に完全子会社化したオーストラリア・Genex社のCEOと懇談した際、「J-POWERとは、エネルギー事業開発を通して社会に貢献するという同じスピリッツを感じるため、M&Aは成功する」と語ってくれました。エネルギーは、世界で共通して求められるものですので、事業開発を通じた社会貢献という指針は、異なる国や地域であっても共有することができます。J-POWERグループの企業理念やパーパスを共有することは、世界中のどこでも仕事をする当社の企業価値をさらに高めることにつながると考えます。

他方、より多彩な人財に集まってもらい、パフォーマンスを発揮してもらうためには、制度面の整備も必要です。引き続き、人財育成やワークライフバランス施策のさらなる充実化を実現することで従業員のエンゲージメントを高め、新しいチャレンジが生まれる会社を目指していきます。

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスについては、社外取締役との意見交換会の実施などを通じ、取締役会の議論活発化やチェック・アンド・バランス機能の強化に努めてきました。

2025年6月には、取締役を1名減らし、社内取締役9名、社外取締役6名の15名体制へと変更しました。J-POWERグループは事業部門が多岐にわたる中で、電気、土木、建築、化学、通信など各分野に精通した専門的な知識や経験を持つ取締役の存在が不可欠です。一方で、取締役会における議論の効率性も重要な要素であり、意思決定の迅速化や運営の円滑化を図る必要があります。こうした観点を踏まえ、今後も取締役会の在り方については継続的に議論を行っていきます。

ステークホルダーへのメッセージ

未来の見通しはかつてないほど困難となり、国際情勢や経済環境の不透明感はますます強まっているからこそ、やりがいもあります。J-POWERグループが進むべきは、サステナブルな社会を見据えて、低廉、安定的に電力を供給する取り組みを丁寧に進め、利益を創出し、株主の皆様に還元することです。

新たな投資・プロジェクトの対象は、日本に限定しません。世界各国のマーケット・制度動向を見極め、リターンと予見性の高い投資先に、リソースを集中投入していきます。同時に、既存の拠点に関しては、事業ポートフォリオやビジネスモデルの刷新も図っていきます。J-POWERグループの最大の強みは、国内外に多様な電源ポートフォリオとその開発・運営ノウハウを持つことです。ニーズが高まる領域に当社が有するリソースを機動的に投入することで、成長と社会貢献を両立させます。

その実現には、あらゆるステークホルダーの皆様の協力が欠かせません。今後も皆様との対話の機会を充実させながら、信頼構築に努めていきます。