【特別企画】未来を照らす希望の光

藤岡 陽子

Home of J-POWER

日本全国の発電所を訪ねて

1952年に創立されたJ-POWERは全国98カ所の発電所を所有し、日本のエネルギーの安定供給に尽力してきた。筆者は2014年から発電所の取材を始め、火力、水力、風力、変電所など関連施設22カ所を巡ってきた。その時々に感じたことを振り返ってみたい。

作家 藤岡陽子 / 写真 大橋愛、かくたみほ、竹本りか

タンザニアで出会った「星を灯す」日本人

今から22年前、27歳だった私は東アフリカにあるタンザニアという国で暮らしていた。

どうしてそんなところに行ったのか。

その理由はいくつかあるのだけれど、一番大きな理由は作家になると決め、会社を辞めたからだった。そして退社を機に、日本を離れてみようと思ったからだ。

よくよく考えれば働きながら小説を書けばよかったし、ましてアフリカになど行く必要はなかったのかもしれない。

だがその無鉄砲なタンザニア暮らしの中で、かけがえのない出会いがあった。その人の名前を小田島善一郎さんという。

小田島さんは独立行政法人国際協力機構(JICA)のシニア海外協力隊からタンザニア電力供給公社(TANESCO)に派遣されてきた、電気工事のエンジニアだった。

タンザニアの電化率(全世帯のうち自宅に系統電源網が通っている世帯の割合)は、現在でも国全体で約30%(ザンジバル島を除く)と低いのだが、私が暮らしていた頃も約10%ほど。停電は昼夜おかまいなくしょっちゅう起こるし、時々はシャワーを浴びている最中に電気が消えるものだから、「きゃあ」と叫びながら素っ裸でろうそくを取りに部屋まで戻らなければならないこともあった。

電気がいつ途絶えるかわからない。そうした暮らしはとてつもなく不便で、不安だった。冷蔵庫を使うことができず、牛乳は毎朝歩いて牛舎まで取りに行かなくてはならないし、魚や肉も毎日バスに乗って市場まで買い出しに行かなくてはいけない。ある日の夜は日没までに寮に戻ることができず、街灯のない、まさに漆黒の闇の中を半泣きになりながら歩いた。

なによりも夜が長いのが辛くて、ろうそくの小さな灯りの下で母や友達に手紙ばかり書いていた。

そんな電力事情の中で、小田島さんは現地の職員を率いて毎日懸命に電気工事をしていた。

宮城育ちの小田島さんは、中学を卒業してすぐに電気工事の仕事に就いたという。私が出逢った当時は53歳で、勤続38年の大ベテラン。私自身は電気のことはさっぱりわからなかったけれど、

「1カ月も2カ月も村に入って工事すんだわ。あと、台風や地震がきた時も寝ないで作業してね。でもさ、自分が工事した場所に電気が点いてるのを見っと、嬉しくてね。痺れるんだわ」

という彼の言葉は今でも心に残り、忘れられない。帰国してから「星を灯す」という題名で、小田島さんを主人公にした短編小説をひとつ書き、タンザニアの思い出にした。

専門用語に苦戦不安だった初取材

タンザニアから帰国した私は38歳でようやく作家デビューし、そして42歳の時に、まるでそれが運命であったかのように、本誌のルポの仕事をいただいた。

記念すべき初取材は、2014年4月に訪れた石川石炭火力発電所(沖縄県うるま市)だった。

恥ずかしながらこの時まで火力発電の仕組みを知らず、

「石炭火力発電は石炭を燃やして蒸気をつくり、その蒸気でタービンを回して電気を起こすんです」

と小谷十創所長(当時)から説明を受け、初めてその構造を理解した。発電所で使われる専門用語も最初は外国語のように難しく、こんなことでこの取材ができるのかと正直不安にもなっていた。

だがこの時目にした発電所の設備は浮遊感を覚えるほどに壮大で、運航船「マンタ」に乗って揚炭桟橋に向かっている時は、叫び出したいくらいの爽快感だった。

海に突き出す揚炭桟橋に設置されたベルトコンベア。石炭を貯炭サイロまで運ぶ全長約1kmの管、チューブギャラリー。船から石炭を下ろすためのクレーン、アンローダー。

機械や設備すべてが大規模で、これが日本の火力発電所なのかと圧倒された。

火力発電所を巡り学ぶ喜びを知る

初回はまったく丸腰の取材者だった私もその後、火力だけで5カ所の発電所を訪ねた。見学を重ねるうちに徐々に知識が蓄積され、いつしか専門用語が頭の中で繋がっていくようになる。

例えば竹原火力発電所(広島県竹原市)では、見学した時期に発電所の建替工事が予定されていて、

「既設の1号機、2号機をより性能の高い新1号機に更新する予定なんです。最新鋭の設備が導入されることで、発電効率や環境性能が大幅に向上するんですよ」

と森田健次所長(当時)から説明を受けていた。その時はなんとなくイメージがつかめなかったのだが、その後に見学した磯子火力発電所(神奈川県横浜市)ではすでに最新鋭の1台60万kWの出力を持つ設備が使用されていて、

「ああ、これが森田所長が言っていた世界最高水準のものか」

と結びつけることができたのだ。

そうした学びと驚きは脳の中が弾けるような喜びで、いつしか次号の取材が待ち遠しくなっている自分がいた。

しかも火力発電所と一括りにはしていても、訪れた先々で目にするものは違った。

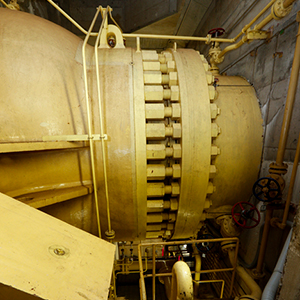

松浦火力発電所(長崎県松浦市)を取材した時はちょうど設備の定期点検の時期で、点検作業に立ち合うこともあった。分解された巨大なタービンを間近で見たり、炎の消えたボイラーの炉内をのぞきこんだりしているうちに、メンテナンスが膨大な時間を必要とし、どれほど労力のかかる作業であるかがわかった。

橘湾火力発電所(徳島県阿南市)では石炭を貯蔵するサイロ内部を見学させてもらった。ヘルメットや作業服はもちろん、ゴーグルやマスクを装着しての完全装備で鯨の腹の中のようなサイロ内に入っていく。1基で約7万トンの石炭を蓄えられるサイロだが、実際に見ると、その大きさは想像をはるかに超えるものだった。

ちなみに見学した火力発電所の中で最もロマンチックなロケーションにあったのは、松島火力発電所(長崎県西海市)だ。こちらの発電所は日本で初めて海外炭を使った発電所として、1981年に運転が開始された。松島はかつて炭鉱地として栄えたといい、島内の炭鉱跡地には坑口や変電所などの遺構が数多く残っている。四方を海に囲まれた島から見た夕陽は歴史を知るほどに切なく、いつか物語の舞台にしたい場所であった。

水力発電所で感じた戦後の経済成長

J-POWER(電源開発株式会社)が創立されたのは1952年。戦後の日本の復興を支えるため、電力の安定供給が会社の使命であったという。こうしたJ-POWERの歩みや日本の経済成長を、水力発電所を見学している中で感じられることが何度もあった。

今年の2月上旬、まだ今ほど世の中が混沌としていなかった頃、本ルポの取材で佐久間電力所(静岡県浜松市)を訪れた。

佐久間ダム・発電所の建設は、J-POWERが初めて担った大事業で、1956年に運転が開始されている。芳賀浩一所長(当時)によると、米国から大型重機を導入しての建設工事は、国内では初めての試みだったそうだ。

佐久間ダム・発電所を見学するまでに、私は7カ所の水力発電所を見学してきた。

ロックフィルダム、重量式コンクリートダム……濃い緑の山を背に、それぞれの様式で建設された重厚なダムは、どれも息をのむほどに美しく、水の力をエネルギーに変えるための高度な技術に目を見張るばかりだった。運転を開始するとわずか5分程度で電気がつくられるといった利便さにも驚かされた。

全国7カ所の水力発電所を見学し、8カ所目に佐久間に辿り着いたところで、私はスタート地点に還ってきたように感じた。

当時の土木技術では建設不可能であろうとされていた土地に道路をつくり、機材を運んで、発電所やダムといった大規模な設備をつくり上げる。やがてダムは大きなエネルギーを生み出し、電気が広く普及し、日本は敗戦の痛手から立ち上がっていく。佐久間ダム建設の成功は、日本の再建を願う人々にとってどれほど励みになったことか。

佐久間発電所を案内してもらった芳賀所長とは、実は下郷発電所(福島県下郷町)でもお会いしていた。5年ぶりの再会に、思わず「お元気でしたか」と声を上げてしまった。下郷発電所を見学した時期はちょうど冬の寒い季節で、湖面を凍らせた大内ダムは雪景色の中にあった。雪道を歩くとつるつる滑り、取材の途中でスノーブーツを買いに走ったことが懐かしい。

厳しい自然と対峙する風力発電所の仕事

このルポ取材をしていなければ、おそらく生涯一度も訪れることがなかっただろう遠方の場所もある。

そこは日本最北端の地、北海道稚内市のさらきとまないウィンドファーム。風力発電の取材はこちらのウィンドファームが初めてで、青空の下、小高い牧草地に9基の風車が長さ33mもの羽根を回す姿に、私は一瞬で心を奪われた。

だがファームを統括する千葉旭所長代理に話を伺えば、現場は冬になると雪が積もり、風車に異変があればスノーモービルで駆けつけなくてはいけないという。風車内の気温はマイナス15度まで下がり、防寒服を着て作業をするのだ、と。

訪れたのが気候の良い秋だったのでわからなかったが、屋外にある風車を管理する業務は厳しい自然との対峙なのだと衝撃を受けた。

22カ所の取材地で誠実な想いを受け取る

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、今回のルポ取材は中止となった。日本の多くの方がそうであるように私も今は自粛生活を続けている。

それでも家で過ごす毎日に不便はない。朝起きるとテレビを点け、洗濯機を回し、炊飯器でご飯を炊き、IH調理器で料理をつくる。

一日中家にいても不自由なく過ごせるのは、このような非常事態においても電気が届くからで、電力会社に勤める方々が懸命に働いてくださっているからだ。

現在、日本の電化率は100%だという。都心から離れた山奥の村でも、離島であっても、その地域の電力会社から途切れることなく電気が供給されている。戦後生まれの私たちは、それを当然のように考えているかもしれない。だがそこにはわずかなミスも許さない、張りつめた気持ちで業務を遂行する人々の努力があるからだと、取材を通して学んできた。

「電気を当たり前に使っていただけることが、私たちの誇りだと思っています。そのためにも安全はとても重要です」(石川石炭火力発電所にて小谷十創さん)

「電気を絶対に停めてはいけない、他に迷惑をかけてはいけない、そう思ってやっています」(名古屋変電所にて安部秀行さん)

「変電所は発電所に比べると、消費者により近いんです。だから点検も補修もなるべく迅速に終わらせる必要があるんです」(南川越変電所にて若林哲夫さん)

「安全対策において空振り三振はいいけれど、見逃し三振はだめなんです」(橘湾火力発電所にて菊池哲夫さん)

「天候の変化にはいつも敏感になっています。例えば台風がくれば、最大30カ所の連絡先に、短い時では30分おきにダムの状況を報告します」(池原発電所にて児玉弘史さん)

「滞りなく電気を送れているか常に気をつけています。自宅にいてもパソコンで発電の状況がわかりますよ」(さらきとまないウィンドファームにて千葉旭さん)

「所員の重要任務は、設備の巡視点検や補修工事です」(グリーンパワーくずまき風力発電所にて佐瀬見司さん)

「風車を1基、また1基と再建していくことが地元の復興に繋がると思い、頑張ってきました」(阿蘇にしはらウィンドファームにて平田和也さん。2016年の熊本地震で、施設は大きな被害を受けた)

22カ所の発電所や関連施設を巡る中で、私は誌面上にはとうてい書き切ることができない、数多くの誠実な想いを受け取ってきた。

電気を安全に安定供給することを第一の目標に、仕事に向き合う人たちの言葉だ。

日常を取り戻し再会するその日まで

先日、今回の文章を書くにあたって、久しぶりに小田島さんと連絡を取った。電話口で話す小田島さんの声は22年前のままで、「もうおれも75歳になったよ」と笑いながらも活力に満ち溢れていた。

退職後、地元の定時制高校で学び直し、今は再びタンザニアに行くチャンスを待っているのだという。

私が本誌のルポを書いていることを伝えると、とても喜び、そしてまた、タンザニアで聞いたのと同じ電気工事の話をしてくれた。

「自分が工事した場所に電気が点いてるのを見っと、嬉しくてね。痺れるんだわ」

のくだりは、何度聞いてもやっぱり胸が熱くなった。

本誌62号がみなさんの手に届く時には、どうか世の中が落ち着いていますように。

希望が見えていますように。

そしてその日がくるまで、電気を灯す方々の健康が守られていることを心からお祈り申し上げます。

発電所の取材をしていてよく耳にする声かけに、私がとても好きな一言がある。その言葉でみなさんにご挨拶をしたいと思う。

また笑顔で顔を合わせるその日まで。

私たちの日常が取り戻せるその日まで。

「ご安全に!」

PROFILE

藤岡 陽子 ふじおか ようこ

報知新聞社にスポーツ記者として勤務した後、タンザニアに留学。帰国後、看護師資格を取得。2009年『いつまでも白い羽根』で作家に。最新作は『海とジイ』。その他の著書に『手のひらの音符』『満天のゴール』がある。京都在住。