スケジュール内容(2日目)

朝

- 森の体験プログラム

- まとめのワークショップ~森と水力発電のつながりに気づく実験~

昼

- 尾瀬三郎劇場

- 2日間の振り返り

- 講義「環境教育概論」

- 講義「行動化に向けた取り組みのヒント」

- 行動化へのつなぎ

夜

- ナイトハイク

- 2日目の振り返り

- 交流会

大学生向け 水力編@奥只見ツアー レポート

朝食を終え、学生たちはグループごとにダム湖畔にあるブナの森へ。

綺麗な空気を肺いっぱいに吸い込んで自然を満喫しながら、森の奥へと進みます。道中では、スタッフからリスの巣や痕跡など森の植生や生き物の説明がありました。

視覚や触覚、嗅覚など五感を使って遊ぶじゃんけんです!すごく細長い形のものなど、特徴のある葉っぱを持っている人がいたりして…とっても盛り上がりました!

天気が良く暑い日だったのですが、森に入ると一気に涼しく!しなったブナの木に寄りかかるようにして自然を感じながらリラックスしました。

その後の一筆入魂では森で感じたことをそれぞれ漢字一字で表してグループで共有!木漏れ日の光・風の音・森の香り・小鳥のさえずりなど五感を使って森を体感し、リフレッシュすることが出来た時間でした。

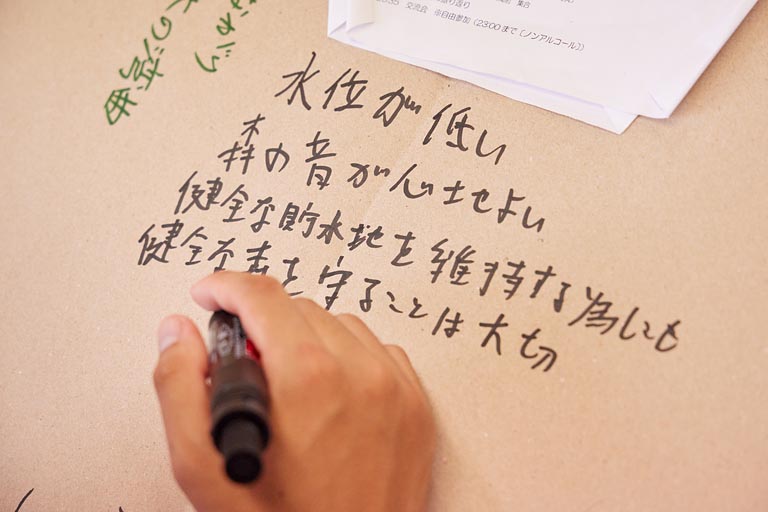

ドクターは実験を通じて、森の土の特徴や森からダムへ流れる地下水の仕組みを楽しくわかりやすく説明していました。健全な森があるからこそ健全なダムが成立し、そこから電気が生まれるという「森と水と電気のつながり」は、実際に自分の身をもって体験できたからこそ納得できたと感じました。

えんたくん(写真の円形の段ボールの板)の上にこれまで気づいたこと・感じたことを書いていきます。ポイントは、①短く話す・②よく聞く・③記録する!

ポイントの③「記録する」では、人のコメントを聞いて共感したことや新たに出てきた意見を随時書き足していきます。その過程の中で人の意見を肯定する発言が増え、ディスカッションが更に深まっていたことが印象的でした!自分とは別の視点からの意見に対しても感心・納得したり、一人一人の気づきについて理解がより深まっていく時間でした。

体験することの大切さ、そして「環境教育」の言葉が含む意味について学びました。そして、講義を通じて一口に「環境問題」と言っても、アプローチや浮かんでくる問題は多岐にわたることを知ることが出来ました。最後に行動化に向けて『「エコ×エネ」×〇〇』と題し、〇〇に自分の興味のある分野をそれぞれ考え共有することで、「エコ×エネ」には色んな分野が関連しており、それぞれのアプローチの仕方があることを確認できました。

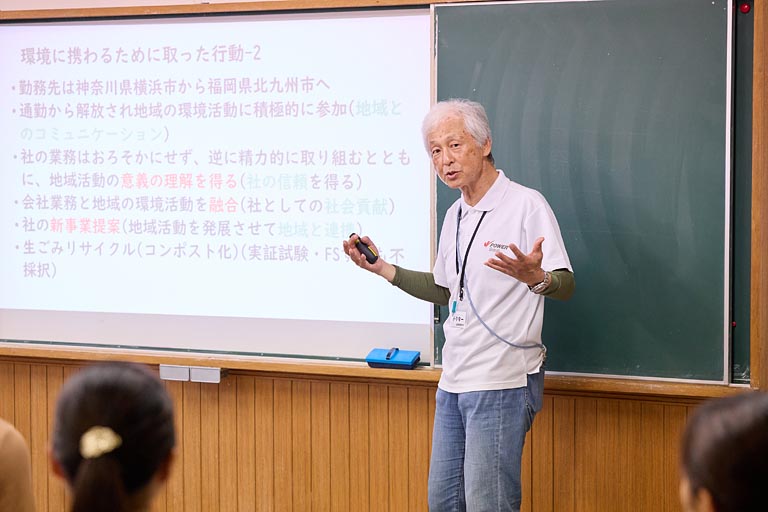

実はインドネシアのゴミ問題を解決した、生ゴミを堆肥にリサイクルするという「髙倉式コンポスト(Takakura Composting Method)」を開発したドクター。エコの精神を養うためにはただ環境に触れるのではなく、体系的な幅広い知識の習得や環境教育が必要とし、意識変容から行動変容に繋げるために学生時代に大切なことについての話がありました。行動に移すためには学生時代を「自らが探求と創造を磨く場」として活用し、以下の2点を意識すべきだというメッセージを発信しました。1つ目は幸運な偶然を引き寄せる力、即ちセレンディピティを捉えるためにアンテナを広げ備えておくこと、2つ目は自己の棚卸しをすることで自分の長所や短所、現状を把握することです。

高校時代からミドリムシの研究に関心を持っていた私は、ドクターの授業で「セレンディピティ」について学びました。自分の専門外と思いながら参加しましたが、微生物研究ともつながることに気づき、医療とエネルギー、環境を結びつける新たな視点を得ました。

また、「人を動かすには言葉だけでは伝わらない」という気づきから、SDGsの達成に向けたデモ活動などをするのではなく、言葉以外の自分たちにできる行動のアプローチも重要であると理解しました。またジェスチャーや笑顔、歌など多様なコミュニケーション方法の重要性を学び、人を惹きつけるユーモアの力についても考えさせられました。

大学の先輩から面白いツアーがあると紹介してもらい、参加することにしました。高校時代は新しいコミュニティに飛び込んだ経験はありませんでしたが、大学生になってから人との出会いに刺激を受け、この夏休みにエネルギーや環境について学びながら交流することが新たな体験になると感じたのも参加のきっかけです。

この2日間を通して、スタッフの方々の企画運営能力に感心し、どの分野からでも興味を引く方法が印象的でした。ディスカッションの中では、肩書きに囚われず率直な意見を受け入れる機会があり、日常にはない面白い体験ができたと思います。

また、ラビットやドクターの授業からは、学生の注意を引きつける方法を学び、将来教育者として授業を展開する上で参考にしたい点が多くありました。