エコ×エネ体験ツアー 水力編@奥只見学生ツアー 2019年ツアーレポート

水力編@奥只見高専・大学生ツアー2日目

7:30

奥只見ダム見学

ツアー2日目は、朝食の後、奥只見ダムの見学に。雨も降ることなく、朝靄かかる幻想的な風景の中に立つ巨大なダムの姿に圧倒されます。

ダムの上、天端(てんば)から葉っぱを落とし、ダム風によって舞い上がる上昇気流を体感。

高いダムの上から、山々の連なる大自然を見渡します

本物の湖みたい…人造湖としては日本最大級のダム湖です

このダム湖は貯水量6億トンと人造湖として日本第2位を誇ります。ダム湖に浮かぶ流木は定期的に引き上げてウッドチップやシャンプーリンスの原材料として再利用されています。近隣の生態系を守るために流す維持流量にもミニ発電機をつけるなど、水資源を有効活用しているのです。

ダム見学の後は、遊覧船でダム湖を横断して、ブナの森へ。最近この奥只見湖から尾瀬にアクセスするルートが注目を集めているのだそうです。この湖は魚釣りの聖地としても知られていて、幻のオオイワナが釣れるのだそう。湖があまりに大きいことからヤマメはここを海だと勘違いし、サクラマスにまで成長するのだそうです。

遊覧船にのって奥只見ダム湖を横断

気持ちいい船の旅。特別に操縦室にも入れていただきました

9:00

森の体験プログラム

船を降りてブナの森に向かう途中、荒沢岳の中腹に万年雪が見えます。

この辺りは冬になると約6メートルもの積雪があります。この尾瀬三郎の像も、冬になると頭まで雪で隠れてしまうのだそうです。

先ず、森に入る前に広場でちょっとしたゲーム。近くにある葉っぱを拾って行います。

ますやんからは「うるしに注意!」と説明が

一人3枚の葉っぱを手にしてペアを組み、葉っぱの形、大きさなどを競うジャンケンをします。掛け声は「葉っぱっぱ!」。

葉っぱを改めてじっくり眺めてみると、形も色も柔らかさもいろいろ

太陽に透かしてみると芸術作品みたい。

使った葉っぱは、最後は森に返します

五感であじわう森の豊かさ

森に足を踏み入れていくと、森林の爽やかな風とおいしい空気に、無意識のうちに呼吸も深まります。歩いているうちに、さまざまな感覚が目覚めてゆくようです。

土がふかふかで、足の裏がやわらかい…!

「冷たくて気持ちいいね!」「木の葉からとてもいい匂いがする」

雨水を蓄えて濡れている地面に落ちた葉っぱ。

これが豊かな森の腐葉土をつくります

日本のハーブと言われ、和菓子の楊枝などにも使われるクロモジの木や、あかちゃんのドングリやブナの木。ネズミの暮らす穴のある木もありました。倒木には虫を狙ったキツツキの穴もたくさん。あちこちに生き物たちの気配を感じます。

ブナの木は触れるとひんやりします

森をみんなで散策した後は、一人ひとり、ブナの木の根元でリラックス。ブナの木の根元が寄りかかるのにやさしい形をしているのは、雪の重みによって曲がっているからなんですって。

木のぬくもりを感じながら森林浴でリラックス

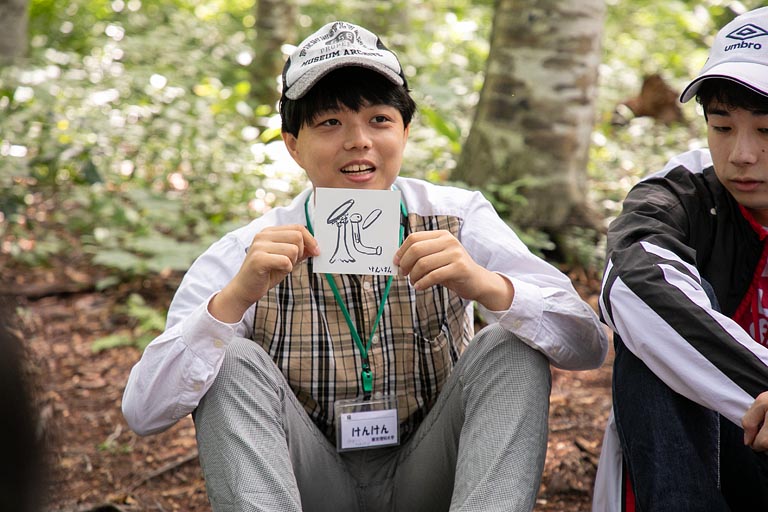

再びグループに戻り、森から感じとったことを漢字一文字で一筆入魂。「柔」「癒」「化」などさまざまな言葉が飛び出しました。

「それ、わかる!」「そういう捉え方があったか…!

11:00

まとめのワークショップ

– 森と電気のつながりに気づくワークショップ-

さて、ここからはドクターと助手のやっさん(ジェイペックの河野さん)による実験タイム。エコ×エネのつながりを解きほぐします。

実験タイム!水と土とを使って、森とダムを再現してみます

「皆さんは、葉っぱから電気をつくることができると思いますか?燃やすとか、バイオマス発電というイメージがありますねよね。今日は水力ダムと葉っぱのつながりを感じます。森の土はセルロースという粒の塊できた粘土質になっています。そして、葉っぱや生き物の死骸でできた腐葉土となるんです」

ストローで空気を送り、通気性をチェック

「森の土壌の質は、水の浸透性等に大きく影響を及ぼしています。グラウンドの土と比べてみると、水や空気の通り方が全然違うことに気づきます」

水力発電にとって、水の管理がとても大事。

水不足の時には雨乞いだってするんです

「雨が降っても、土の状態がよくないと水を蓄えることができず、土砂崩れを起こしてしまいます。豊かな森があることで、水を十分に吸収して穏やかに川へと戻していく循環が生まれるのです。つまり、水力発電について考えるということは、森の状態を考えて、山の手入れを考えることでもあります…」

そう。ダムは、自然と人のパワーによってできているのです。

自然のなかで食べるお弁当は格別!

1:45

2日間のふりかえり

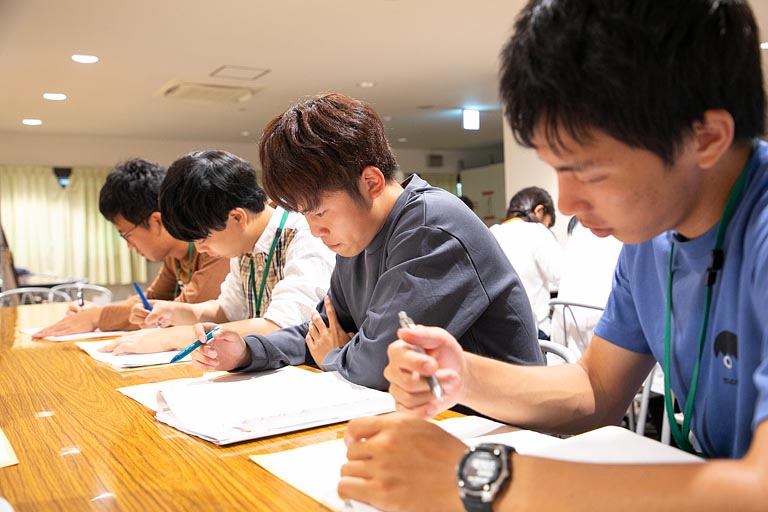

森から戻ったら、緑の学園・教室棟で2日間の気づきや発見、感想をシェアしました。

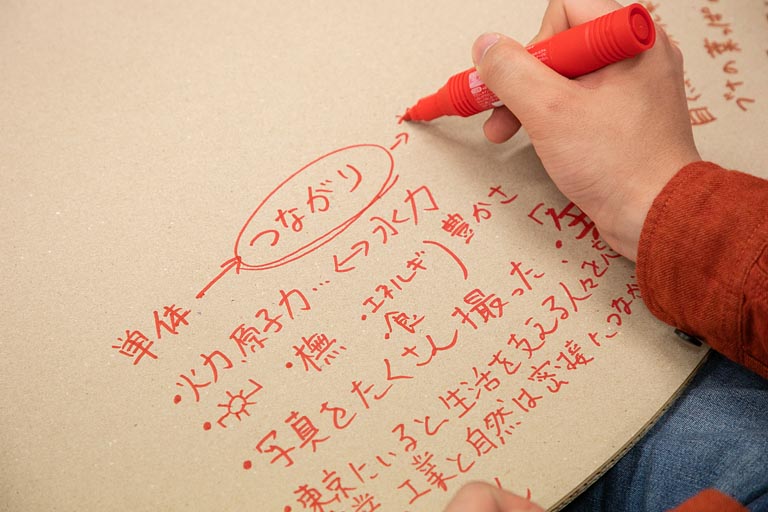

円卓型の「えんたくん」を使った話し合い。

ルールは「短く話す」「よく聴く」「記録する」

参加者の声

- 森そのものがダムだということを実感した

- ダムの土木的なしくみは勉強をして知っていたけれど、見学して話を聞くことで実感を持って知ることができた

- ドクターの実験や、自然や道具を使った見せ方がとてもわかりやすく勉強になった

- みんなで体験したり、共有したり、つながりをもてたり。いろいろな目線から考えること、自然と仲良くすることが大事だと思った

2ラウンド目はメンバーを変えて、

3ラウンド目は同じメンバーに戻ってシェアします

参加者の声

- 便利さも求めるうちに、いつの間にかエネルギーを過剰に使うようになってしまった気がする

- 本当の意味でのCSRってなんだろう

- エコやエネのことを、フラットな目線で考えることが必要だよね

2:15

ますやんの環境教育講座

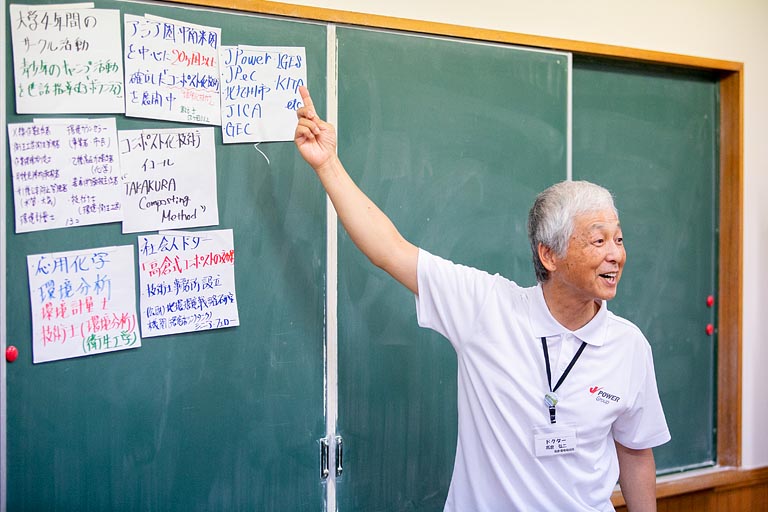

続いて、現役大学講師でもあるますやんから、環境教育概論の紹介がありました。

気候変動、食品ロス、プラスチックごみ問題など、

たくさんのテーマがあがりました

「みなさんの関心がある環境問題はなんですか?縦軸に地域と地球、横軸に社会と自然と書くと、みなさんの関心のある環境問題はどのあたりに位置しますか?」

「環境教育とは『環境問題を解決するための教育』のこと。地域の自然の中で行う『自然系』、エネルギーやリサイクルなどを考える『生活系』、気候変動などの『地球系』、そしてそれらにまたがる『総合系』という4つの領域があります。エコ×エネプロジェクトは総合系のプログラム。日本政府が提唱したESD(持続可能な開発のための教育)も、SDGsの達成のための総合系の教育とも言えます」

エコ×エネを考えることは、総合的に問題を捉えていくことなんだ…

「環境問題解決のために、ルールづくりや技術革新といった対症療法も大事ですが、そもそも問題が起こらないようにするために根本療法としての環境教育が大事です」

「人と自然、人と人、人と社会という3つの関係性を考え、世代間、世代内、人と人以外の生物という3つの公正を視野において、広い視野を持って行動できる実践家になることを大切にしましょう…」

3:30

エコパーク奥只見での取り組み

続いてやっさんからは、人と人以外の生物の共生の具体的事例として、奥只見水力発電所4号機増設の時につくられたエコパーク奥只見とそこでのJ-POWERの自然保護の活動について紹介がありました。

やっさんのプレゼンテーションからは

小さな生き物たちへの愛情も伝わってきました

環境アセスメントによって貴重な昆虫や植物が多いことがわかったことで、工事自粛か、湿地保全かが問題となった時、J-POWERは、開発地にあった自然を人工的につくった湿地に移動することで保護することを決めました。エコパークで自然保護に取り組むやっさんは「開発と自然保護の関係をどう考えればいいのだろうかと日々考えていますし、みんなで考えていくことが大事だと思います」と語ります。

4:00

ドクター・アワー

そして次にテレビ番組の映像で紹介されたのは、インドネシアのスラバヤのごみ問題を解決したある日本人研究者の奇跡のストーリー。その人物こそが、あのドクターだったのです。

ドクターが陽気に登場

Jペックの技術者として環境分析に取り組む中、環境問題解決の糸口としてコンポストの開発に成功したドクターですが、当初はコンポストは古い技術と見なされ、周囲の関心を得られませんでした。しかし、課題を抱えた現地の存在を知り、研究を役立てたいと奮闘するうちに、ついにその技術が受け入れられ、社会課題の解決にまで結びつけることができたのです。ドクターの生み出したこの方法は現在Takakura Composting Methodとして世界的に高く評価されています。

実はすごい人だった?!

学生たちのドクターを見るまなざしが変わります

「イノベーションは技術だけではない。社会システムの変革も伴うもの。社会にどんな形でいかせるのかを考えていくことも大事」というドクターのメッセージが、深くこころに刺さりました。

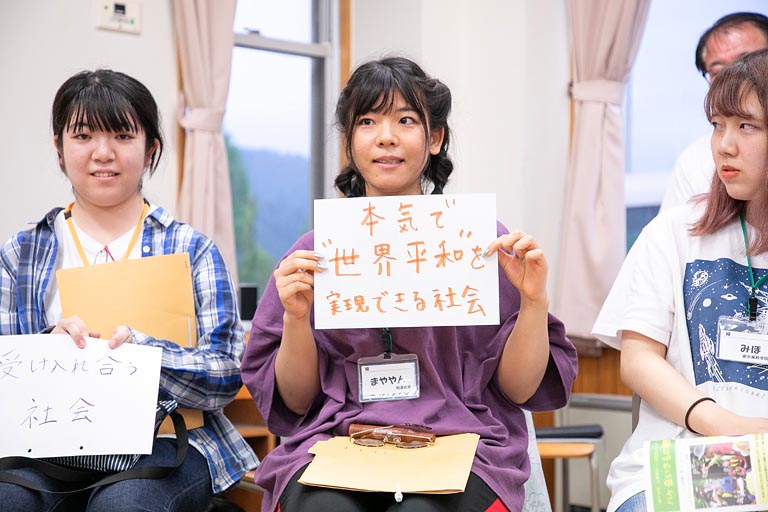

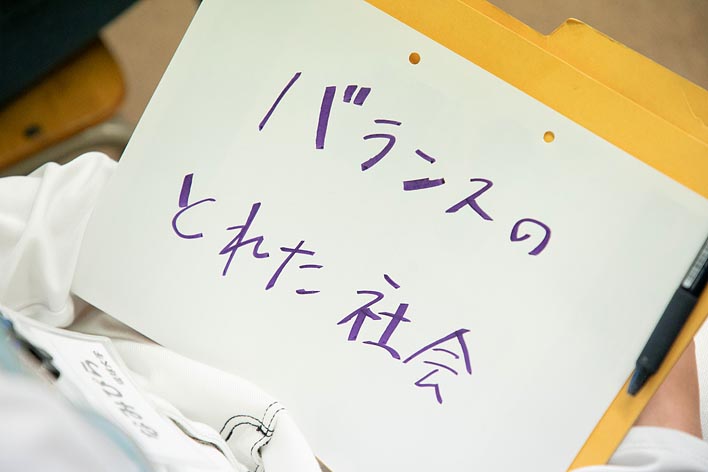

求める社会の姿とは?

これまでの体験やますやん、やっさん、ドクターの話を受けて、今度は参加したメンバー一人ひとりがアウトプットを考える時間です。

“環境問題のない社会をつくるため。みなさんはどんな社会をつくりたいですか?”

7:30

ナイトハイク

夜はナイトハイクにでかけました。明かりのない世界を、五感を研ぎ澄まして散策します。眠っている植物の姿に触れたり、川の音や虫の声に耳を澄ませたり、目を閉じて暗闇に慣れた「動物の目」を体験したり、感受性を開いて夜行動物の気持ちになって歩いてみたり…。電気に囲まれた明るい世界では感じることのない暮らしや生き物たちに想いを馳せました。

わずかな明かりの中では、周囲の人たちの気配が近くに感じられます

振り返りシートを書いて、二日目すべてのプログラムが終了。交流会では、ドクターやプログラムアドバイザーのもこさんらに将来のことについて相談や質問をする学生の姿もありました。

濃い一日を過ごし疲れているはずなのに、元気!

■「自分も興味を持って学んできたことを社会のために活かしていきたい」

■「いろいろ情報があるけれど、その中でこれがチャンスだというのに気づける力を持ちたいと思った」

■「好奇心を持つって大事だと思うし、考えたことを話し合える仲間の存在って大きいと思う」