宇宙から見ると「この星」は今……

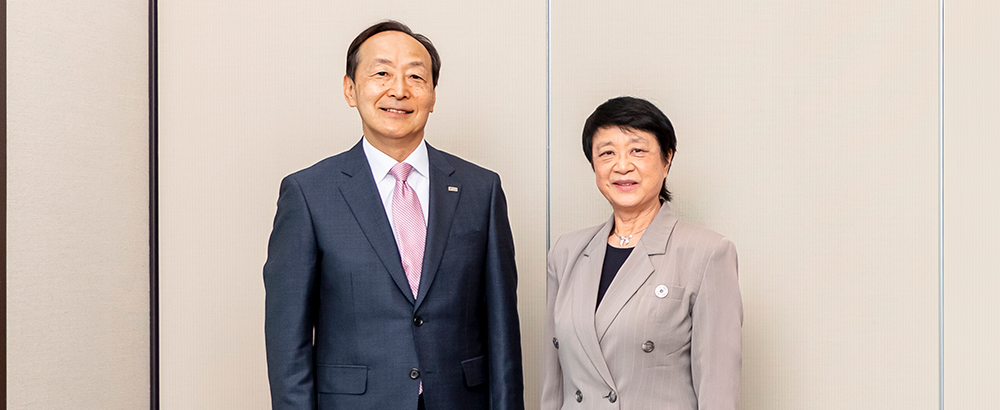

渡部 肇史×向井 千秋

新春対談

J-POWER社長

渡部 肇史

宇宙飛行士/東京理科大学特任副学長

向井 千秋

アジアで初の女性宇宙飛行士は、心臓外科医からの転身だった。

1990年代にスペースシャトルに搭乗し、宇宙空間に2度滞在した経験から学んだのは、重力をはじめ地球の制約が人間にもたらす功罪という。

宇宙の自由を楽しみつつ、地球の縛りを味方につけもする、しなやかでしたたかな生き方を身につけたこの方に、今、地球とそれに連なる宇宙の未来は、どのように映っているだろうか。

宇宙からの視点で見えてくるもの

渡部 向井さんが宇宙へ行かれて、30年近く経ちます。その間には、国際宇宙ステーション(ISS)に乗組員が長期滞在して様々なプロジェクトを展開したり、最近では民間の宇宙船で成層圏外へ旅立ったりするなど、宇宙が身近になってきた感じがします。

向井 本当ですね。宇宙開発というとロケットや人工衛星を打ち上げる国家レベルの事業と思われがちですが、実は、外界から遮断された閉鎖空間で人間がどうやって生きていくか、衣食住のような身近な観点からアイデアを出し、解決策を探すことは個人や企業レベルでも可能です。宇宙に目を向けると思わぬ発見があって、自ずと好奇心旺盛になれます。

渡部 よく宇宙から帰還された方が、価値観や人生観が以前とは大きく変わったと語られます。向井さんにもそうした変化がありましたか。

向井 2度の宇宙飛行で私が学んだことは、宇宙の中の地球はこんなにも小さくて、しかも壊れやすいのだということです。この小さい星が持っているリソースはたかが知れている。だからこそ大事に扱い、環境を守っていくことが大切だと思いました。

渡部 エネルギー問題や食料問題、気候変動問題などが世界を揺るがせている今、物事を俯瞰的に捉えることはとても大事ですが、宇宙からの視点を持つのはその最たるものでしょう。

向井 ほかに強く感じたのは、宇宙ステーションの「ゆとり」の少なさですね。例えば意見の違いで揉めた時、地上なら飲みに行くだとかの気分転換で問題を薄められますが、宇宙だとそうはいきません。言い換えれば、宇宙では問題の顕在化が早いのです。その点で、今の地球は「ゆとり」が徐々に少なくなっているのだと思います。

渡部 さきに挙げた数々の問題も、限りあるリソースをどう按分したら地球を住みよくできるかという視点から考えるべきかもしれません。

向井 その話を子どもたちにする時、私がよく例に引くのはカメラのズームイン、ズームアウトの機能です。シャトルの窓越しに広くズームアウトすると、地球をかけがえのない故郷として望観できます。続いて、そこに暮らす人の視点でエネルギー需給、食料危機、温暖化……とズームインしていくと、この星のキャパシティや限界点が見えてくるのです。

渡部 故郷をはるか遠く離れてみて、改めて故郷の尊さを思い知るような感覚でしょうか。

向井 島崎藤村の『椰子(やし)の実』のように、住み慣れた地上の生命圏から離れ、宇宙に浮かんで見下ろす地球が愛おしくて堪らない。それが私だけでなく、普段は理知的でリアリスト然としたクルーたち全員が「国境もなくきれいな星……自分がそこに居たことを誇りに思う」と口々に感慨を述べたのが、とても印象的でした。

重力に縛られた地上にいる私たち

渡部 クルーの皆さんは、シャトルのパイロット、システム運用者、科学実験の内容に応じて選抜される専門技術者など、役割分担が明確だそうですね。

向井 よく国籍や性別の違いで苦労したかという質問を受けますが、職業を背景とする文化の違いの方がずっと大きかったです。

渡部 多様性豊かなメンバーと協力して任務を遂行するために、どのようなことを意識されていたのでしょうか。

向井 人と考え方が違うのは当たり前だと思っていれば、あまりストレスになりませんでした。むしろ、意見の食い違いから、新たな視点を学ぶことが多かったですね。

渡部 元来は心臓外科医の向井さんの場合、具体的にどのような実験に携わられたのですか。

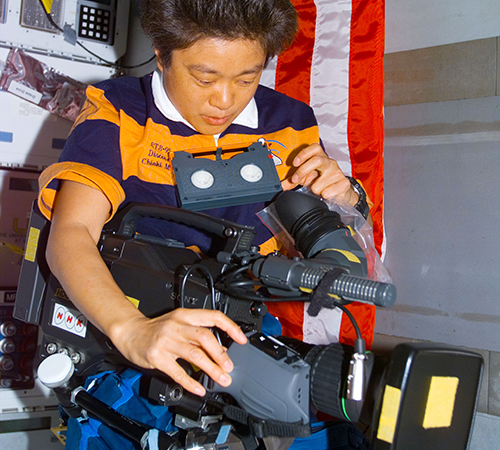

向井 無重力の環境が人体の生理機能にどんな影響を及ぼすのか、様々なアプローチで実験を行いました。地球上では重力の影響が強くて見られない現象が、宇宙空間でなら可視化できることがある。最初に搭乗したコロンビア号には「国際微小重力実験室」が搭載され、世界中の科学者から託された80件ほどの実験を、約2週間の飛行中に遂行することが私のミッションでした。

渡部 膨大な量の仕事をこなされましたね。不慣れな環境での作業はつらくなかったですか。

向井 しんどい面もありましたが、その場、その時に作業できるのは自分しかいないという使命感が勝りました。無重力に慣れるにつれて、学校で習った作用・反作用の法則が体全体で理解できましたし、地上の私たちが良くも悪くも重力に影響されていることを実感できました。

渡部 地球にいると重力は当たり前の存在で、我々はある意味で自由を妨げられていますね。ただ、逆に重力がないと、前後左右の感覚があやふやになるなど弊害もありそうです。

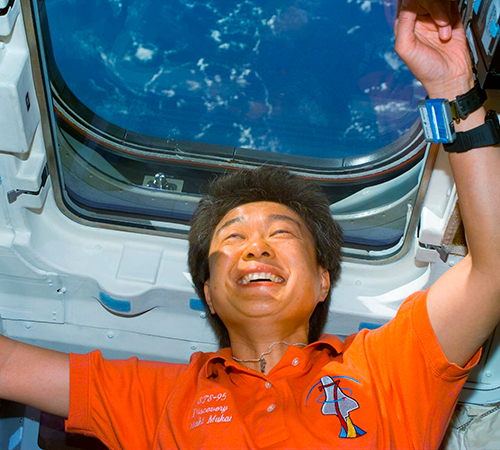

向井 人間の生理機能の研究で興味深かったのは、2度目のディスカバリー号に搭乗した時です。当時77歳のジョン・グレン飛行士と、30代の男性飛行士を被験者に、宇宙滞在がエイジング(老齢化)に与える影響を詳細に調べました。すると、筋肉の衰えは寝たきりの人以上に進行し、骨密度は骨粗鬆症レベルよりも低下することが判明して、これらの症状に年齢は関係ないこともわかりました。

渡部 なるほど。地球に帰還した飛行士たちが立ち上がれないのは、それが原因なのですね。

向井 重力がない、放射線がある、閉鎖空間ゆえにストレスフル……といった宇宙環境での長期滞在を可能にするには、よほど綿密に体力維持や健康管理をプランニングする必要があります。ISSに限らず、そう遠くない将来に月や火星に有人基地をつくる上でも、医療分野の研究をさらに推し進めねばなりません。

宇宙の閉鎖環境下に生命圏をつくり出す

渡部 今まさに人類を再び月に送り込むべく、日本も参加する「アルテミス計画」がスタートし、今度は月面探索だけでなく基地を建造して、そこを足がかりにした有人火星探査も視野に入れているとか。向井さんの目下の関心事も、宇宙空間に居住するための施設「スペース・コロニー」の研究にあると伺っていますが。

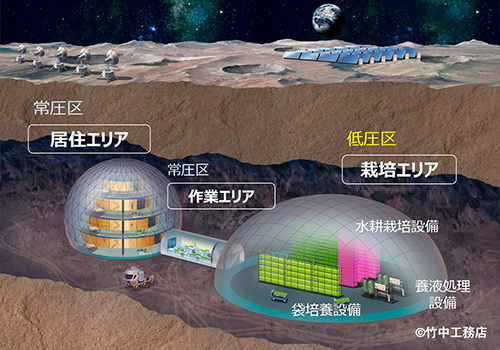

向井 私が特任副学長を務める東京理科大学の「スペースシステム創造研究センター」を拠点にして、宇宙などの閉鎖環境下にどうやって生命圏をつくり出すかをテーマに、各分野を横断して研究を進めています。どんな場所でも、人が生活の質を維持しながら生き続けるためには、エネルギー、水・空気の再生、食料の3つは欠かすことができません。宇宙空間で衣食住のすべてを完結させるシステムづくりを到達目標とし、教員・研究者や学生のほかに協賛企業等とも手を携えて取り組んでいます。

渡部 アルテミス計画自体、米国を中心に日本を含む各国の宇宙機関や民間の宇宙企業などが参画している国際プロジェクトで、各々が得意とする研究分野や技術開発力を持ち寄り、競争よりも協力を旨としてミッション達成を期すのだそうですね。

向井 かつて大国が威信をかけて宇宙開発を競った頃とは時代が変わりました。私たちのスペース・コロニー研究にしても、単に宇宙開発への貢献を目標とするだけでなく、宇宙空間での実践を通じて得られた知見や科学技術を、地球上での生活を豊かにするために利用・活用する。そして地球で発達した技術を積極的に取り入れ、また宇宙に持っていく、という好循環を目指しています。宇宙でも地球でも役に立つ「デュアル開発」と私は呼んでいます。

渡部 「究極のエコシステム」を生み出そうとなさっているのですね。そうした姿勢は国連の推奨するSDGs(持続可能な開発目標)や、企業が担うべきESG(環境・社会・ガバナンス)の趣旨にも合致しますね。何かひとつ研究事例をご紹介いただくことはできますか。

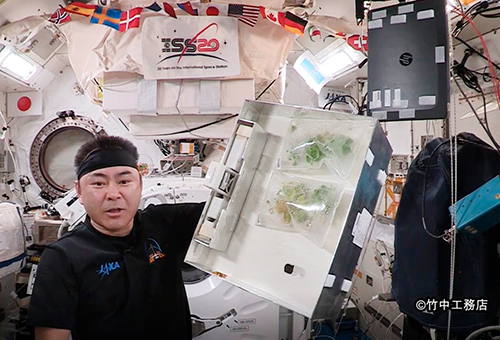

向井 例えば、農業分野で「レタスを宇宙で育てよう」という産学連携のプロジェクトが着々と実を結んでいます。2021年にはISSの日本実験棟で、培養液の入った特殊な袋の中でレタスを栽培し、収穫する実証実験に世界で初めて成功しました。簡便でいて効率性にも優れたこの栽培技術が確立されれば、宇宙船内で飛行士たちに新鮮な野菜を提供できますし、ゆくゆくは宇宙農場で食料を自給自足する有力な手段となるに違いありません。

渡部 月面基地に長らく滞在し、宇宙船で火星行きの長旅に出たりする近未来を思えば、是が非でも実用化してほしい研究ですね。

向井 その同じ宇宙技術が、地球上においてもビルの屋内や地下空間など生育条件の整わない場所での食料生産に道を拓く可能性があります。このように宇宙での自給自足や、資源を効率よく使うための研究を推進することは、エネルギーや食料の多くを諸外国に依存する日本に自立をもたらす契機になると思っています。

循環型社会であればどこにでも住める

渡部 宇宙での自給自足を促す研究には、食料調達のほかに発電・蓄電や、水・空気の再生などもあるとのお話でした。我々J-POWERも将来的にそれらの分野で宇宙開発に貢献できることがあるとすれば、どうアクションしていくのがよいと思われますか。

向井 エネルギーは、幸せな生活のための一丁目一番地だと考えています。月や火星に基地をつくるにはエネルギー源が欠かせず、発電・送電・蓄電等を賄う電力システムを構築する必要があります。その課題解決のために、私はJ-POWERのような電力会社に蓄積された技術開発力に大いに注目していますし、未知のフロンティア開拓へ向けて、既存の事業領域や保有技術の枠を超えたチャレンジにも期待したいと思います。

渡部 ありがとうございます。実は当社にはすでに、宇宙開発にも通ずる分野でスタートアップ企業と協業を図りながら事業創出、事業連携を模索している案件があります。1つは、宇宙仕様の作業用ロボットを開発する企業との協業によって、そのロボット技術を地上の過酷環境下 ―― 例えば火力発電所のボイラー内で活用できないかと探っています。

向井 AIやIoTと連動するロボティクスは今、宇宙開発において注目の的です。未開の荒野を探査し、一からスペース・コロニーを構築するような困難かつ危険極まりない作業には、高度に自動化されたロボットの支援が必須になります。しかも、同じロボティクスを地球でも活用できるのは、デュアル開発の典型と言ってよいでしょう。

渡部 ほかにも、分散型水道システムを開発するスタートアップ企業と協業し、その先進技術と当社の浄水事業の知見を融合する試みもあります。工業用水や災害時の水源確保はもちろん、いずれは宇宙空間での水質浄化に活用できるようになるかもしれません。

向井 技術者の夢が膨らみますね。宇宙や地球で、人間が生きていくのに必要な水と空気、食料やエネルギーを調達できる循環型社会をつくることで、その永続性が担保されたなら、私たちはどこにでも住めるようになります。見方を変えれば、宇宙開発のノウハウを地球上のSDGsやESGの発展に活かす時代に、私たちは生きているということです。

縛りのある世界と縛りなき世界を往来

渡部 宇宙から眺める地球に国境はないですが、地上には確かに国境はあり、それが原因で紛争が起きたり、資源を奪い合ったりする現実があります。今後、宇宙空間に続々とコロニーが築かれた際に、その場の統治システムとか、居住者への公平性の担保といった問題はどうなるとお考えですか。

向井 もともと宇宙空間に国籍はなく、探査や利用は平和目的に限られると国連機関が定めた宇宙条約にうたわれています。ですから、ある星に降り立って国旗を立てても領土化できるわけではない。それでもコロニーが増えて「人間社会」が形成された時、紛争や収奪などを防ぐための手立てを用意する必要はあると思います。

渡部 エネルギー産業の使命は、エネルギー資源を公平に分配し、必要な時に必要なだけ使っていただけるように備えることです。それは地球上でも、宇宙でも変わらないのですが、誰もが「私権」に囚われだすと公平や平等、果ては平和が損なわれる「危機」を招いてしまう。来るべき宇宙時代に、それだけは避けたいと切に願っています。

向井 その点で私が期待を寄せているのは、Z世代とかα世代と呼ばれる若者たちです。物心がつく頃から漫画やアニメを通じて「地球は自分たちの住みか」と考えることに慣れていて、月や火星に出かけて行くことにも抵抗感が薄い。たぶん大人世代の感覚よりも、地球はもっと小さく狭く、このままでは持たないという危機感をリアルに共有していると思うのです。

渡部 言われてみれば、昨今の若い世代には地球の縛りから解き放たれて、もっと自由に多角的に物事を考えられる素地が備わっていそうです。当社の若手社員なども余計な縛りのない世界の住人として、自らの人生を、自らの足で歩んで行ってほしいと思います。

向井 ただし、縛りを全部捨ててしまうと方向感覚を見失います。さっきのズームカメラの話のように、まずはズームアウトして、広い世界の中で自分がどんな位置にいるかを確かめ、そこから自分の生き方や行動としてこだわりたい部分にズームインして、良い意味での縛りをかけないといけません。

渡部 縛りのある世界と、縛りなき世界を行き来する中で、思いも寄らないクリエイティビティが発揮されるかもしれませんね。

向井 自分の目線を高くも低くも、右でも左でも自由自在に動かせるのが、若さの特権なのですから。

(2022年11月14日実施)

構成・文/内田 孝 写真/吉田 敬

PROFILE

向井千秋(むかい・ちあき)

東京理科大学特任副学長。1952年、群馬県生まれ。1977年、慶應義塾大学医学部卒業。医学博士。心臓外科医としての勤務経験を経て1985年、科学技術専任の宇宙飛行士(ペイロードスペシャリスト)に選定される。1994年にアジア初の女性宇宙飛行士としてスペースシャトル・コロンビア号に搭乗。1998年には同ディスカバリー号に搭乗。2度の宇宙飛行を通じて、微小重力下でのライフサイエンスおよび宇宙医学分野の実験などを遂行する。2005年からフランスにある国際宇宙大学教授として、宇宙医学研究への貢献を目指す教育に取り組む。2015年に東京理科大学副学長、2016年から現職。2021年から同大学の「スペースシステム創造研究センター」スペース・コロニーユニット長を兼任。