短編小説「北川村奇譚」

藤岡 陽子

Home of J-POWER

※コロナ禍で取材ができないため、今回は藤岡陽子さんによる短編小説を掲載します(2017年4月発行の本誌49号の写真を再利用しています)。

作家 藤岡 陽子/ 写真家 竹本 りか

明け前の薄暗い山道を、宮口正明は懐中電灯を手に歩いていた。勾配のきつい坂道を上っていると、真冬とはいえ背中にじっとりと汗が滲んでくる。首筋をつたってくる汗を手の甲で拭いながら、宮口はその場で足を止め、大きく一つ深呼吸をした。

(さすがに二十代の頃と同じようには登れないな……)

宮口が魚梁瀬(やなせ)発電所に異動となったのは今月、一月のことだった。

かつて二十代半ばの時に四年間ほど勤務したことがある北川村に、定年を数年後に控えたいま再びの赴任となったのだ。会社人としての最終章を迎える時期にまたここに戻ってきたことを、なんとも不思議な巡り合わせとして感じている。

「よし、行くか」

じんと熱を持ち始めた両膝を庇いつつ、宮口は一歩、また一歩と山頂に向かって登っていく。

北川村にある柏木の登り口から続くこの「向学の道」を九百メートルほど登っていけば、山頂の烏ヶ森に着く。山頂近くには烏ヶ森城跡があって、そこにこの地で生まれた幕末の志士、中岡慎太郎の辞世の句碑が残っていた。今日は久々に用事のない休日だったので、ご来光とともに句碑を拝むつもりでやってきたのだ。

足を踏み外さないようにと四肢を緊張させながら歩いていると、蛇行する山道の先から物音が聞こえてきた。パキン、パキンという小枝を踏むような音だった。

もしかして――。

宮口は腰を低く落とし、山道の先をじっと見据える。ひんやりとした澄んだ空気の中、鳥たちの啼き声が聞こえてくる。

宮口は息を潜めたまま、足音が近づいてくるのを待った。

灯りは手の中にある懐中電灯と、薄い月の光。

「光次くん?」

視界の先に黒い人影がふわりと現れた瞬間、宮口は懐中電灯を影の足元に向けた。

「光次くんか?」

胸が痛むほど鼓動を高鳴らせ、宮口はもう一度、人影に訊ねた。この三十年間、いつかまた会いたいと、忘れることなく生きてきたのだ。あの奇跡がもう一度自分の身に起こってくれやしないかと、ずっと願い続けてきた。

人影が宮口のほうへと近づいてきて、道を阻むかのように立ちはだかる。宮口は顎のつけ根に力を込め、

「光次くんだろ? 私は宮口だ。三十年前に、君とこの場所で出会った発電所の所員だ」

と語りかけた。

耳の奥が痛くなるほどの静寂の中、宮口が返答を待っていると、

「宮口所長……ですか」

怯えの滲んだ声で、人影が訊き返してくる。「所長」と役職で呼ばれたことに驚き、懐中電灯の光を人影の顔に当てると、

「あの、ぼく竹下です。魚梁瀬発電所に勤務している……」

目の前に、見覚えのある男の顔が浮かんだ。まだ若い、二十代の所員だった。

「ああ……竹下くんか……。なんだ、君も早朝に散歩をしてるのか」

両膝から力が抜け、その場にしゃがみこみそうになりながら、宮口はとっさに笑顔を浮かべる。

「驚かせて悪かったな。気をつけて山を下りろよ」

竹下の肩を叩き、宮口はその場をやり過ごそうとしたが、「宮口所長、いまのなんですか」と竹下が呼び止めてきた。

「うん? なにがだ」

ごまかすつもりで宮口は首を傾けたが、

「いま人の名前を呼んでませんでしたか? ここで誰かを……探してるんですか」

竹下はためらいながらも食い下がり、もともと細い目をさらに三日月のように薄くして、宮口を見つめてきた。

魚梁瀬発電所に初めて赴任してきた年、いまから三十年前のあの日も、宮口は向学の道を歩いていた。冬のボーナスで一眼レフのカメラを買ったので、夕日に照らされた魚梁瀬杉を撮影しながら山道を下っていたのだ。

だがその山歩きの途中、撮影に夢中になっている間に日が沈んでしまった。懐中電灯を用意しておらず、いまのようにスマホを持ち歩いていたわけでもない当時、灯り一つない山中に取り残された宮口は、刻一刻と闇が深まっていく中で途方に暮れていた。

冬の寒い日だった。

ひんやりと湿った土の上に尻をつき、両膝を抱えながら道中で見た『熊に注意』という立て看板を思い出していたその時。

「どうかされましたか」

張りのある声が暗闇から聞こえてきたのだ。

「お怪我でもされましたか」

宮口はすぐさま頭を上げ、声がするほうへと顔を向けた。

するとそこにゆらゆらと揺れる淡い光がぽっかりと現れ、その灯りの向こうに身長百五十センチほどの小柄な青年が立っているのが見えた。

唖然として声が出なかったのは、その青年が異様な風態をしていたからだった。和装というのだろうか。黒っぽい短めの羽織に、同じような黒い袴を身に着け、足には草履を履いている。揺れる光は、青年が手に持つ枝にぶらさがる提灯だった。

宮口はとっさに、映画のロケか何かをしているのだろうかと頭をめぐらせた。目の前の青年の他にも、和装姿の役者がいるのではないかと周囲を探るように見渡したのだ。だが他には誰もおらず、物音一つしない。

「私は、北川郷柏木村の中岡光次と申します。あなた様はどちらの方ですか。この辺りではおみかけしないお顔ですが」

青年が提灯で顔を照らし、物怖じせずに問いかけてくる。蝋燭の火が意志の強そうな双眸と、贅肉のない引き締まった頬を浮かびあがらせた。

「おれは……宮口です。北川村の魚梁瀬発電所で働いてて……」

あまりに鋭い青年の眼光に、宮口は気圧されていた。刀こそ身に着けてはいなかったが、下手なことを口にすれば、すぐにでも切りつけてくるような殺気が青年から漂ってくる。

「はつでんしょとは、いかなるものでございましょうか」

「いかなるものって言われても……。発電所は、発電所ですよ。うちは魚梁瀬ダムで水力発電してて……」

「だむ……。だむとは、いかなるものでございましょうか」

青年にからかわれているのだと思い、宮口は顔を歪めながらゆっくりと立ち上がった。ついさっきまで暗闇に取り残されて怯えていたのに、おかしな格好をした年下の男にばかにされ、恐怖が怒りに変わってくる。

「君さあ、ほんとにダムを知らないの? 学校で習っただろ? おれは水力発電所で電気を作ってるんだよ」

強い口調で言いながら、宮口は青年と向き合った。青年は疑うような眼差しで、宮口を見上げている。

「電気……。電気については、平賀源内先生が所持されていたエレキテルに関する書物を読んだことがあります。深く理解できたとは言えませんが、たしか摩擦を利用して静電気とやらを発生させるというようなことが書いてありました」

「ひらがげんない? 誰だよそれ」

「ご存じありませんか。平賀源内先生は、讃岐でお生まれになった学者様です。安永八年、いまから七十六年前にお亡くなりになられましたが」

空にはいつしか月が浮かんでいた。

満月だった。

提灯の火が、青年の澄んだ瞳に映っていた。

安永八年……?

狐に化かされるとはこういう感じなのだろうかと思いつつ、

「あのさ、いま西暦何年なの?」

宮口はこわごわ、青年に訊ねた。

「一八五五年でございます」

「そんな……わけないだろ。君、西暦ってわかる?」

「はい。藩校では外国の兵書や史書も学んでおりますので存じております」

そんなばかなと思いつつ、宮口は自分の両腕にびっしりと鳥肌が立つのを感じ、しばらくその場で立ち尽くしてしまった。

背の高い杉の梢の間から朝日が差し込み、両目を丸く見開いた竹下の顔を照らしている。

竹下は何か言いたげに口を開き、でもまたすぐに閉じるという動きを繰り返している。

「一八五五年って……江戸時代じゃないですか?」

「そうだな。おれがここで出会った光次という名の青年は、百年以上も前の時代に生きていたんだ」

視界に入りきらないほど巨大なものを目にした時のように、竹下の顔が強張っていた。こんな荒唐無稽な話を口にする上司に、何を言えばいいかわからないのだろう。

「それで所長は……どうされたんですか」

「どうされた、とは?」

「だからその……その男と何かやりとりがあったんですか。中岡光次って……中岡慎太郎の幼名ですよね?」

両方の目をすっと細め、竹下が訊いてくる。その眼差しは、宮口の話を信じているようにも疑っているようにもとれる。

「そうだな。おれはあの日……光次と山道で会った後、彼の生家までついて行ったんだ。いまの君と同じ気持ちで半信半疑……いや九割九分は光次が口にしたことを疑っていたから、この目で本当に家があるのかを確かめてやろうと思った。だから光次に『宿がないので君の家に泊めてほしい』と言ってみたんだ」

宮口が頼むと、光次はすぐさま「承知しました」と頷き、提灯を掲げて山道を先に下っていった。

人里からの灯りも届かず、山中は真っ暗闇だった。

気を抜けばたちまち足を滑らせる細道に慄き、

「君は毎日こんな道を通っているのか」

と光次に訊ねると、「七歳の時からです」と朗らかな声が返ってきた。山を越えた野友村にある島村塾に通い始めたのが七歳の時だから、片道一時間半かかるこの山道を、もう十一年間歩き続けている。十七歳になった昨年からは田野郡奉行所内にある田野学館に学びの場を移したものの、この山道を通ることに変わりはないのだ、と光次は丁寧な口調で教えてくれた。

「それで……本当に自宅はあったんですか?」

好奇が滲む目で、竹下が先を促す。

「ああ、あった」

光次について山を下り、提灯を頼りにたどり着いたその場所には、低い塀で囲われた茅葺屋根の民家が立っていた。もう夜も更けていたので玄関は開いておらず、光次は勝手口から宮口を通すと、母屋の一室をあてがってくれた。あまりの寒さに震えていると、暖がとれるようにと火鉢まで運びこんでくれたのだ。

「火鉢って……」

竹下がぼそりと呟く。

「火鉢、知らないか? こう素焼きの丸い鉢の中に灰が入れてあって、その上に炭が置いてあるんだ。炭に火をつけて暖をとる」

「いや、火鉢はわかりますけど……。その家は本当に……江戸時代のものなのかなって。北川村にはいまも慎太郎の生家がありますよね? 中岡慎太郎記念館に併設された見学用の……」

「君の言いたいことはわかる。でもおれは光次の家を訪れた瞬間に、すべてを信じた。信じないわけにはいかなかったんだ」

通された日本間の黄ばんだ漆喰壁はひび割れだらけで、畳は赤茶色に変色していた。天井の板も長年の湿気で波打っていたし、よく見れば黒い黴(かび)がびっしり生えているのがわかった。光次に招かれた民家は見学用の造り物なんかではなく、たしかに人が生活する匂いと温度があったのだ。

常識では考えられないことが起こっている。

部屋をぐるりと見回しながら宮口はそう確信した。ここまできたら腹を括り、丸ごとすべてを受け入れるしかないと思った。

身を切るような冬の風が、宮口と竹下の体を吹き抜けていく。だが朝の光は刻一刻と明度を増し、枯葉に埋もれた林床をまろやかに明るく照らしている。

互いに黙りこんでいるところに、大きな羽音と微かな地響きが聞こえてきた。鳥が樹木にぶつかったのかもしれない、と宮口は眉をひそめる。山では時々そんな悲しいことが起こる。飛び慣れた山中で自ら命を落とす鳥がいるのだ。

「それで所長たちは……何を話したんですか」

たじろぐような眼差しで、竹下が訊いてくる。

宮口の話をどこまで信じているかはわからないが、竹下の顔つきが数分前とは少しだけ変わっていた。

「発電所の話をしたよ」

「発電所って? うちのですか」

「そうだ。ダムや水力発電のことを聞きたがったからな」

非現実な出来事に狼狽えていた宮口とは違い、光次はごく自然にあの異様な出会いを受け入れていた。宮口が「いまおれが生きているのは、一九九二年の世の中だ」と告げると、「三年前には十年間行方知れずだったジョン万次郎殿が、メリケンから土佐の清水に帰還されたのです。先の世で生きる宮口様と出会うこともなんら不思議はありませぬ」とさほど驚く様子もなく、

「宮口様の時代の北川郷は、どうなっていますか」

と興味津々に訊ねてきたのだった。

「宮口様、その、だむ……というのは、ため池のようなものなのでしょうか。大量の雨が降った際に、川が氾濫しないよう水量を調節するための?」

あの日、宮口と光次は夜が明けるまで夢中になって語り合った。

行燈に魚油を使っていたのか部屋中が生臭く、炭火が弾ける音が一晩中響いていたのを、いまでもはっきりと憶えている。

「まあ、そうだな。ため池を大規模にしたようなものだと考えたらわかりやすいかもな。とはいえ魚梁瀬ダムは、百十五メートルもの高さがあるんだ。あ、メートルは尺に直すと……三百八十尺になんのかな? 一メートルってたしか三・三尺だから」

宮口が魚梁瀬ダムの高さを伝えると、光次は大口を開け、黒目を宙に泳がせた。魚梁瀬ダムの貯水量が最大で一億トンを誇ることも自慢したかったが、容量を伝える単位の知識はなかった。

「高さ三百八十尺ものため池を、人力で造れるものでしょうか」

「人力っていうか、人間が機械を使って造るんだよ。機械ってわかる? 電力で動くんだけど。ああ、それと、ダムではその電力を作っているんだ。ため池だと治水や利水に利用するだけだろ? でもダムでは、水を使って電気を作ることができる。発電所には電気を作るための装置があって、おれはそこで働いてるんだ」

「宮口様、申し訳ありませんが、電気を作る装置の図を紙に描いていただけますか。言葉だけではどうも理解できませんので」

宮口は手渡された筆と墨汁を使って、半紙に水車の絵を描いた。

ダムにたまった水を流し、その力で水車を回す。水車が回ることで電気が発生する。そんな仕組みを絵図にして、光次に伝えた。

「この村を流れる奈半利川が……電気とやらを生むのですか」

「そうそう。奈半利川水系にはうちの会社のダムが、三か所造られてるんだ。魚梁瀬ダムと久木ダムと平鍋ダムだけど、どこらへんかわかる?」

「はい、いずれも北川郷です。それにしても、水の力で電気が起こせるとは考えもしませんでした。ですがいずれ、私の村にも電気がくる。それはまことにありがたいことです」

自分はまだ十八歳だが、ゆくゆくは父の跡を継いで大庄屋として働くことになる。いま勉学に励んでいるのは村人たちの生活を守るためなのだ、と光次が言葉に力を込める。

「宮口様は、なにゆえ発電所で働いておられるのですか」

「なにゆえって言われても……。まあ電力会社に就職して、配属されたからかな」

特に強い志望動機があっての就職ではなかったので、光次を納得させるだけの理由は思いつかなかった。だが彼は深々と頷き、

「宮口様のお仕事は、人命を守る立派なものです」

とまっすぐに宮口を見つめてきた。

自分の仕事をそんなふうに思ってもらえたことがありがたく、宮口は体の奥に火を灯されたような心地になった。でも素直に礼を言うのも照れくさくて、

「君は、親父さんの跡を継いで大庄屋になるって決めてるの?」

とはぐらかすように言葉を返した。

「はい。私は中岡家の長男ですからそのつもりです。ただ、大庄屋の禄高では飢饉が起こった際に、村人全員を救うにはとうてい及びません。ですがいま宮口様からお聞きした電気とやらがうちの村にも通れば、金銭を得る策が見つかるかもしれません。ご教示いただき、感謝いたします」

崩していた足を揃え、光次が正座の姿勢で深く頭を下げてきた。

「いや、そんなお礼なんて」と首を振りながら宮口は、日本に初めて発電所ができたのが明治時代であったことを思い出す。

たしか中岡慎太郎は、三十歳を目前に生涯を終えるのではなかったか。新しい明治という世を見ずに……。

気がつけば靄がかかっていた視界は、くっきりと晴れやかなものに変わっていた。西の空にあった月もいつのまにか消えてなくなり、宮口と竹下の眼下には北川村の朝が広がっている。

「これでこの話は終わりだ。日が昇るまで話しこみ、朝方になって少し眠ったら、目が覚めるとおれだけが土の上に座っていた」

「……山中で意識を失ってたってことですか」

「いや、おれが目覚めた場所は、中岡家の庭だった。君が言っていた見学用の、昭和四十二年に復元された生家の庭だ」

裏庭にあるナツメの木の切り株にもたれて眠っていたところを、通りがかった住人に声をかけられた。いくら温暖な地域とはいえ、真冬の夜は零度を下回る。一晩中そんな場所に座っていたら凍死していてもおかしくはなかっただろうに、目覚めた時、宮口の体は温かく、上着には炭の匂いが残っていた。

「他にはなにも訊かなかったんですか? 慎太郎と龍馬を切りつけた近江屋事件の真犯人のこととか」

「それは無理だ。私が出会った時、彼はまだ十八歳だったんだ」

自分の村のために勉学に励んでいた青年は、やがて日本の未来に思いを馳せるようになったのだろう。電力をその目で見る前に世を去ったことは残念だが、光次ならきっと、電気を得た新しい時代を見据えていたに違いない。

「じゃあ竹下くん、ここで。おれはいまから山頂を目指すよ」

「あ、はい。ぼくは出勤なんで、このまま発電所に向かいます」

「そうか。しっかり頼むな」

真正面から吹き付けてくる風を受けながら、宮口は目の前にある杉の大木を見上げた。地元で「光次の並木」と呼ばれるこの杉は、大庄屋見習い時代の中岡慎太郎が植林したと伝えられている。

あの冬の夜の出来事は、あるいは夢や幻だったのかもしれない。

宮口様のお仕事は、人命を守る立派なものです。

だが青年が口にしたこの言葉が、職業人としての自分の三十年間を支えてきたことに間違いはなかった。

※この作品は、フィクションです。登場する人物や団体は、実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

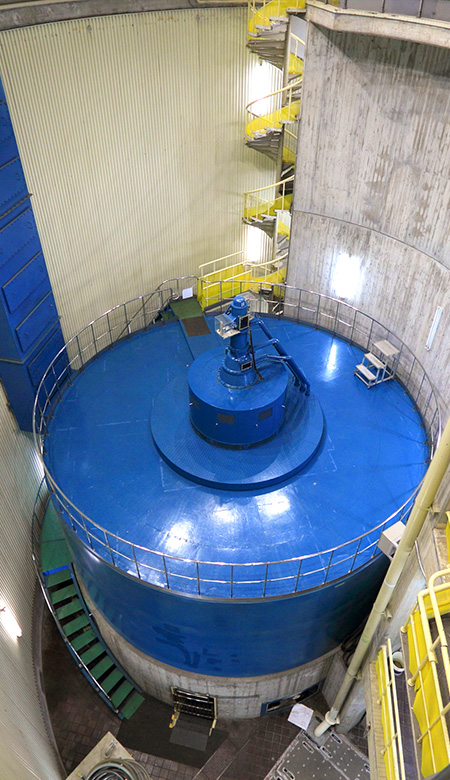

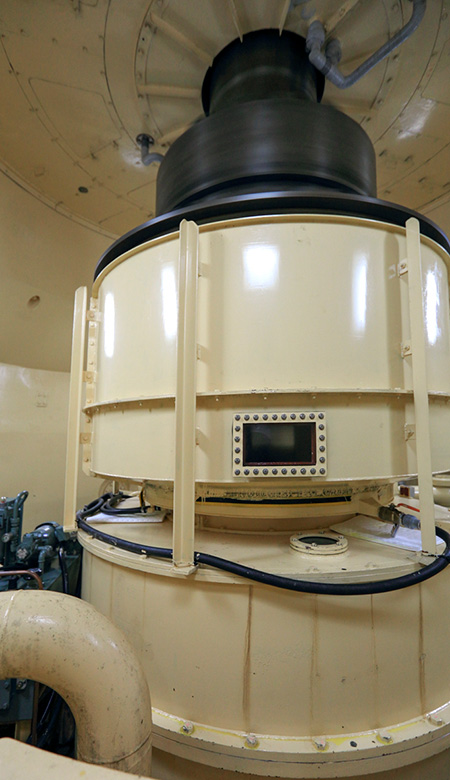

魚梁瀬発電所

所在地:高知県安芸郡北川村

発電所出力:3万6,000kW

運転開始:1965年6月

Focus on SCENE 太平洋に沈む室戸岬の夕日

四国の東南端にあり、太平洋に突き出したように伸びる室戸岬。古くは弘法大師・空海が修行し、開眼したとされる御厨人窟(みくろど)があり、この洞窟の中から弘法大師に見えたのが空と海だったので「空海」の法名を得たと伝わる。岬には海底が隆起して形成された巨大な奇岩が数多く存在し、雄大な風景が広がっている。夕日は眼前に迫る太平洋の中にゆっくりと沈んでいく。

文/豊岡 昭彦

写真 / 竹本 りか

PROFILE

藤岡 陽子 ふじおか ようこ

報知新聞社にスポーツ記者として勤務した後、タンザニアに留学。帰国後、看護師資格を取得。2009年『いつまでも白い羽根』で作家に。最新刊は『金の角持つ子どもたち』(集英社文庫)。その他の著書に『手のひらの音符』、『満天のゴール』など。京都在住。2021年、『メイド・イン京都』(朝日新聞出版)で第9回京都本大賞を受賞。