短編小説「ダイヤモンドの未来」

藤岡 陽子

Home of J-POWER

※コロナ禍で取材ができないため、今回は藤岡陽子さんによる短編小説を掲載します。写真:大橋 愛(2019年7月発行の本誌58号で撮影した写真を再利用しています)

作家 藤岡 陽子/ 写真家 大橋 愛

朝の光がカーテンの隙間から差し込んできて、目が覚めた。両目を開くと、一瞬ここがどこかわからなくなり、でもすぐに自分の部屋だと気づく。

そうだ。実家に戻ってきたのだ。

布団から飛び起き、大庭順平は南向きにある窓を開けた。六畳の和室にはベランダがついていて、眼下には洞海湾(どうかいわん)が見渡せる。

故郷の海は、やっぱりいい。

順平は両腕を万歳するように上げて思いきり伸びをしながら、海面を跳ねる夏の光を眺める。

「順平、そろそろ起きなさい。遅刻するよ」

母が襖を開けて、顔をのぞかせた。

「おはよう。もう起きてるよ」

こうやって母に起こされるのがあまりに久しぶりで、時間が子供の頃に巻き戻っていく。

中学を卒業して高等専門学校に進学した順平は、十五歳で家を出て寮生活を始めた。就職してからは赴任先でも社員寮に入っていたので、実家で母と暮らすのは実に十年ぶりのことだ。

「早く支度しなさい。朝ごはんを食べる時間がなくなるから」

「大丈夫だよ。まだ七時前だろ?」

母は息子がもう二十五歳の大人だということに、気づいていないのだろうか。実家に戻ってきてから、子供の時と同じように接してくる。だがそうは言っても台所から漂ってくる味噌汁の匂いは腹に滲み入り、母の小言は懐かしかった。

「そうや順平。あんた、今日からこの町で働くこと、おじいちゃんに報告した?」

「したよ。うちに帰ってきてすぐに報告した。入社五年目にしてようやく地元に戻ってきました、って」

こんなに嬉しい異動はない、と順平が呟くと、母は嬉しそうに頷き、襖で隔てられた隣の部屋に視線を向けた。

順平が北九州市に引っ越してきたのは、いまから十七年前のことになる。

小学二年生の時に両親が離婚することになり、それまで暮らしていた東京から母の実家がある若松に戻ってきた。

母の実家はJR若松駅から徒歩十五分の場所にあり、洞海湾を望む県営団地の一室だった。祖母は順平が生まれる前に他界していたので、実家には祖父が一人で暮らしていた。間取りは十畳のダイニングキッチンと、六畳の和室が二間。整理整頓されていたこれまでの家とは違い、いたるところに物があふれ、部屋中に煙草の匂いが染みついていた。足裏にある古い畳の感触にも、なかなか馴染めなかった。

「ねえお母さん、ぼくたち、いつまでここに住むの?」

母方の実家にはそれまでほとんど帰省することがなく、順平にとって祖父はほとんど見知らぬ人だった。それなのに転校まですることになり、正直、心の中は不安と不満が渦巻いていた。

「いつまでって言われても……」

「お父さんとはもう会えないの? 東京には帰らない?」

「そう……だね。順平はお父さんに会いたい?」

「ううん。……大丈夫」

子供の頃も、大人になってからも、両親が離婚した理由はいまだ知らない。母が言いたくなさそうだったので、一度も聞いていない。

ただ理由がどうであれ、その頃の母は憔悴しきっていて、これ以上東京で暮らし続けることが難しいのは順平にもわかっていた。

祖父との暮らしは、順平にとって戸惑いの連続だった。

まず、祖父が話す地元の言葉が怖かった。武蔵坊弁慶のようないかつい容貌も苦手で、できるだけ目を合わせないように母の後ろに隠れていた。

「おい順平、遊びに行くぞ」

だが祖父はそんな自分の気持ちを知りもせず、やたらと世話を焼いてきた。いまから思えば、離婚の後ふさぎこんでいた母に代わって順平の相手をしてくれていたのだろう。転校先の小学校でなかなか友達ができなかった孫を、なんとかしてやろうと思っていたのかもしれない。とにかく祖父は、休みのたびに順平を外に連れ出した。当時七十を過ぎていたにもかかわらず、HONDAスーパーカブに乗ってどこへでも出かけていった。

「どうや、いい景色やろ。これが洞海湾よ。洞海湾と響灘(ひびきなだ)を望む若松は、昔、日本一の石炭積出港として栄えたんぞ」

あれはいつだったろう。半袖シャツからいかにも力強そうな祖父の赤銅色の腕がのぞいていたので、夏だったことは間違いない。祖父がスーパーカブの後ろに順平を乗せ、海に連れて行ったことがあった。

「洞海湾は、もともと川みたいに細長かったんぞ。そこに大型船が入れるような港をつくったけ、筑豊炭田から運ばれてきた石炭を、関西や海外に船で送れるようになったっちゃ」

その後、何度も繰り返し聞かされることになる祖父の昔話を、順平はこの時初めて聞いた。

「たんでん……ってなに?」

「炭田っていうのは、石炭の産地のことなんよ。福岡の筑豊炭田は、昔は日本最大の炭鉱地やった。国内の石炭の半分近い量が、ここから掘り出されとったんよ」

「石炭は、なにに使うの?」

「まあそうやな、いわゆるエネルギーよ。昔は石炭を使って工場の機械を動かしたり、汽車を走らせたりしとったんよ。日本の産業がここまでになったのは、石炭という資源があったけ」

十五歳から鉄工所の工員として働いていた祖父は、石炭のことを「黒いダイヤ」と呼んだ。順平にはよくわからない喩えだったが、ダイヤモンドほどの価値があったということらしい。洞海湾に面した若松南海岸通り周辺には、石炭全盛期時代の名残りがあり、当時の建物が残っていた。たとえば石炭の受払業務を行っていた旧古河鉱業若松ビルや、石炭商同業組合の事務所として使われていた石炭会館などがそうだった。祖父は順平にそれらの建物を見せながら、何度も何度も飽きずに、地元の歴史を語った。

正直、順平にとって祖父の話は、さほど興味のあるものではなかった。「いまは石炭の時代じゃないし」と心の中では思っていた。

それでも黙って話を聞いていたのは、祖父にとって石炭は、いまもなお大切なものだと感じていたからだろう。

「死ぬ前に一度、あの場所を見ときたい」

祖父がそんなことを言い出したのは、順平が中学二年生の時だった。若松に引っ越して来て六年の歳月が流れ、祖父は八十歳になっていた。

「死ぬ前に、とか言うなよ。じいちゃんなら百歳まで余裕だろ」

一緒に暮らし始めてすぐの頃は怖くて怖くてたまらなかった祖父だったが、いつしかすっかり仲良くなっていた。仕事を引退していた祖父には孫と関わる時間がたっぷりあり、そのおかげで自分は、父親がいない寂しさを感じることなく育つことができたのだと思う。

「無茶言うんやない。おまえが成人するまではおってやるけど、さすがに百までは生きられんやろ。それより、あの場所に連れて行ってくれると?」

じいちゃんの言う「あの場所」とは、地元にある電力会社の研究施設のことだった。その施設の前身である火力発電所の建設に、祖父が懇意にしていた地元の仲間が携わったらしい。ただ火力発電所は平成元年に役目を終えて閉鎖され、それからは一度も足を向けていないのだという。

「三十年以上行ってなかったくせに、どうしていまさら見たがるんだよ」

スーパーカブを手放したその翌年、祖父は心臓の手術をした。その後は動くとすぐに息切れするようになり、車椅子を使っている。そのせいかあんなに外に出るのが好きだった人が、家の中でテレビを観て過ごすことが多くなった。

「三十年間も遠ざかっとったけ、よけいに見ときたいんよ。発電所がなくなった後どうなっとるか、この目で確かめときたいっちゃ。いまは若松総合事業所と若松研究所という施設があるんやろ」

足腰は弱くなったものの、目力だけはいまだ衰えていない祖父が、真剣な顔をして順平を見据えてくる。

「もし無理やったら、おまえの母ちゃんに頼んで……」

「いいよ、いいよ。じいちゃん、おれと行こう。でもさ、中を見たいからって、好き勝手に入れるような所じゃないだろ?」

「見学させてくれって言ったら、いいんやないかね」

「そんな簡単にはいかないよ。だって研究施設なんだからさ」

調べてみると、年に一度、開放デーというものがあるようだった。

地域交流祭というイベントが行われ、その日であれば一般人でも敷地内に入ることができるという。

その年の九月、順平は祖父を連れて『地域交流祭 いきいき若松』に参加した。イベントは百九十ヘクタールもの敷地内で行われ、屋台やちびっ子広場を目当てにか、たくさんの親子連れが訪れていた。

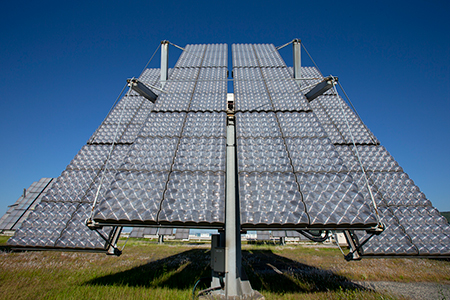

「じいちゃん、見て見て。なんかこれ、宇宙船ぽくない?」

祖父の車椅子を押し、施設を見学しながら、順平は小さな子供のようにはしゃいでいた。目の前に新幹線のような形をした設備があり、その近未来感に興奮する。

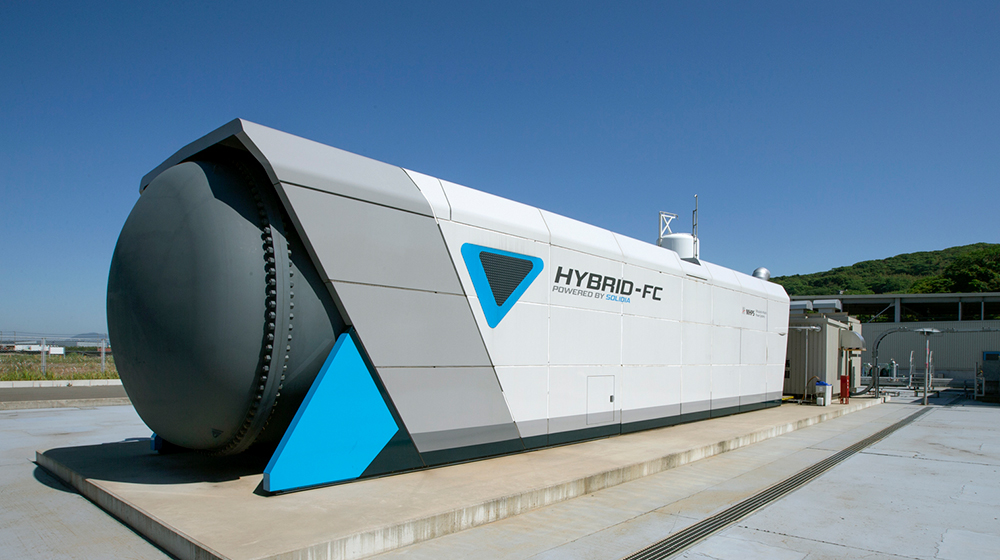

「いまみなさんの前にある設備は、燃料電池です。わが若松の研究施設では、平成十四年から、酸素吹石炭ガス化複合発電というシステムに関する試験研究を行ってきました。これは石炭を蒸し焼きにして燃料ガスに変えた後、ガスタービンと蒸気タービンによって発電させるというシステムです」

二つのタービンを回すことによって、発電の効率を上げることができる。さらに二酸化炭素を分離し、回収することもできるのだと、所員さんが説明してくれる。

「現在はこの技術に、燃料電池を組み合わせた酸素吹石炭ガス化燃料電池複合発電の開発を研究しています。どうぞもっと近づいて、研究に使用している燃料電池を見てください。ガス化炉でつくられた石炭ガスでガスタービンと蒸気タービンを回して発電します。そして二酸化炭素を分離、回収する際に水素ガスを精製して燃料電池でも発電します」

少し難解な所員さんの説明を、祖父は神妙な顔つきで聞き入っていた。わかっているのか、いないのか。時々、うんうんとさも感心したふうに頷いたりするので、笑ってしまう。

およそ一時間近くゆっくりと施設を巡り、そろそろ見学が終了するという時だった。

「このようにして、若松総合事業所と研究所では将来の事業展開を見据え、日々尽力しております。本日はみなさま、まことにありがとうございました」

秋晴れの天気の中、案内をしてくれていた所員さんが締めの挨拶を始めた時、

「あの、ちょっと一言だけ、いいですか」

祖父が大きな声を響かせた。見学者たちの視線が、いっせいに祖父に集まる。

なにを言い出すのかと順平は顔を青くし、「じいちゃん、やめろよ」とその耳元でささやいた。だが所員さんは穏やかな表情で頷き、「どうぞ」と祖父に微笑みかける。

「ありがとうございます」

促された祖父は、車椅子の上で背筋を伸ばし、息を深く吸い込んだ後、咳払いをした。

「私は、石炭とともに生きてきた世代です」

しわがれてはいるものの、腹から絞り出した祖父の声に、通りすがりの人たちまで足を止める。

「戦前戦後、日本は石炭によって発展してきました。石炭は日本の産業の近代化に欠くことのできない重要な資源でありまして、私らが若い頃は、石炭をダイヤモンドに喩えとりました」

出た、黒いダイヤの話だ、と順平の首から上が熱を持つ。こんなところでじいちゃんの昔話を披露しても迷惑がられるだけだろう、と絶望的な気分になる。

「この場所で稼働していた火力発電所が閉鎖されたのはいまから三十二年前、私が四十八歳の時でありました。閉鎖が決まった時は私も、たいそう落胆したものです。発電所の建設には同輩も多く携わっておりましたので、残念な気持ちでいっぱいでした」

しんとした空気を重く感じ、他の見学者や所員さんの目を見るのも怖くて、順平は下を向いた。「じいちゃん、もういいから」と胸の中で呟きながら、車椅子のグリップを強く握りしめる。

「なので今日、石炭の未来をご教示いただき、本当に勉強になりました。いまこの若松で、水素発電に必要な石炭……」

高らかだった祖父の声がふと小さく弱まり、舌がもつれる。

「いまこの若松で、水素発電に必要な石炭……石炭……」

「石炭ガス化技術、ですね」

所員さんが祖父の言葉を引きつぐ。

「そう、それです。その、石炭ガス化技術を研究されていることを教えていただき、心から安堵しております」

顔を上げると、見学者たちが呆然と祖父の顔を見つめていた。祖父の振る舞いに、この場にいる全員が戸惑っているのがわかる。だがそんな中で所員さんだけは、真面目な表情で、祖父の言葉に頷いていた。

「新しい人たちが、新しいものをつくり出し、新しい時代を築く。所員さん、日本の未来を、どうかよろしくお願いします」

祖父が両手で両膝をつかみ、車椅子に座ったまま頭を下げた。なにに対する礼なのか、その時の順平にはよくわからなかった。祖父はなにかを成し遂げた偉い人でもないし、目の前にいる所員さんにしても、電力会社のいち会社員だ。見知らぬじいさんからそんな大きなことを託されても困惑するだけだろうと、順平はただただ恥ずかしい気持ちでいっぱいだった。

だが所員さんは、祖父に向かって、

「ありがとうございます」

と返した。「その期待にこたえるため、日本の未来のために、これからも努力をし続けます」と深々と腰を折った。まるで勲章を受け取るかのような、恭しくも堂々とした振る舞いに、順平の胸が震える。

大人と大人の約束だと思った。

地域交流祭に参加した日、家に帰ってからもずっと、祖父は上機嫌だった。和室の押入れにしまっていたレコードプレーヤーを取り出し、なにを思ったのかジャズを聴き始め、「石炭景気に沸いとった頃の若松は、上海とも貿易をしよったんよ。ハイカラな音楽も輸入品の一つやったんやぞ」と嬉しそうに話していた。

「順平、おまえもあの人みたいになりいよ」

同じレコードの曲を何度も繰り返し流すので、いいかげん飽きてきたところに、祖父が唐突に言ってきた。

「あの人って?」

「わしらを案内してくれた所員さんや」

楽しいような哀しいようなトランペットの音色が、部屋に響く。

「わしはこれまでずっと、死ぬんが怖かった。おまえと、おまえの母ちゃんを遺して先に逝くことが、本当に怖かったんよ」

「……じいちゃん?」

いつしかレコードの音が途切れ、プツプツと針でなにかを突いたような音が微かに聞こえていた。祖父が両手の甲で目元を押さえ、下を向く。祖父の涙を見るのは初めてだった。弁慶の泣き所が自分だったことを知り、順平の目の奥も熱くなる。

「順平、日本は……大丈夫やな。日本という国は、ちゃんと前に進んどるんやな。……わしはこの場所に……この国に、おまえたちを安心して遺していける」

それから三か月後、その年の十二月に祖父は逝った。

葬式の日に、母から祖父の心臓がかなり弱っていたことを知らされた。「心配するからあんたには話さなかったんよ。お父さんにも口止めされてたし」と言われ、なんだよそれ、おれが成人するまで生きるんじゃなかったのかよ、と泣きながら、その日は夜更けまで祖父の残したレコードを聴いた。

自分の部屋でスーツを着てネクタイを締めると、順平は母が使っている隣の和室に入っていった。六畳間の隅には小さな仏壇があり、その前に正座をし、蝋燭に火を灯す。

祭壇の中の祖父の顔が、ぱっと明るくなる。

──先生おれ、技術者になりたいんです。新しいエネルギーとか、そういうことに関わる。だからそっち方面の高校に行きます。

祖父の死後、中学三年生に進級した順平は、担任の先生にそう伝えた。あれはたしか、初めての進路相談の時だったと思う。

担任の先生はまだ二十代の若い女の人で、ちょっとびっくりしていた。漠然ととはいえ、その年齢で進みたい方向が決まってるなんてすごい、と少しだけ感動もされた。

先生がいくつか提示してくれた進路の中で、順平が選んだのは久留米市にある工業高等専門学校だった。機械工学科や電気電子工学科などがあり、ここだ、というひらめきがあった。

──ただね大庭くん、この学校はかなり難しいの。福岡にある国公立の高等専門学校の中では一番くらいに偏差値が高くてね、六十八は必要なのよ。

──大丈夫です、先生。おれ、頑張ります。

特に成績が良かったわけでもなく、偏差値がなにかすら知らなかったのだが、とにかくその学校に行きたかった。母に頼んで塾に通わせてもらい、頭から蒸気が出るくらい勉強した。偏差値六十八がどれほどの難関なのか、受験勉強を始めてようやく気づいたが、諦めることはしなかった。

志望していた高等専門学校になんとか合格した順平は家を離れ、寮暮らしを始めた。母は寂しがったが、自宅から学校まで片道二時間以上はかかるのでしかたがなかったのだ。それから五年間、懸命に学び、順平は希望していた企業に内定を決めた。

その企業は、十四歳の時に祖父と訪れた電力会社だった。

「順平、そろそろ出発しないと遅刻するよ」

仏壇の前で手を合わせていると、母が背後から急かしてくる。順平は鈴棒を手に取ると、チンと一回、お鈴を鳴らす。

祖父がこの世を去ってからも、日本のエネルギー技術は進化し続けている。

順平が働く会社では、今年の二月に、気候変動問題の解決を目標とした「カーボンニュートラル」と「水素社会の実現」に向けた取り組みを公表した。カーボンニュートラルとは二酸化炭素の排出量と、吸収量、除去量を同じにし、結果的に二酸化炭素の排出をゼロにすること。水素社会は石炭や石油の代わりに、水素を新たなエネルギー源として活用する暮らしのことだ。

新しい人たちが、

新しいものをつくり出し、

新しい時代を築く。

自分はいま、そんな仕事に携わっているのだと、仏壇の中の写真に語りかける。もう一度合掌してから蝋燭を扇ぎ、炎を消して一礼した。ゆっくりと膝を伸ばして立ち上がると、足の裏に触れる古い畳の感触が、この家に初めて来た日のことを思い出させる。

「じいちゃん、行ってきます」

今日からまた、新しい日々が始まる。

頑張りーよ、順平。仏壇の写真が、そう言った気がした。

※この作品は、フィクションです。登場する人物や団体は、実在の人物や団体などとは一切関係ありません。

若松総合事業所/若松研究所

所在地:福岡県北九州市若松区

Focus on SCENE 北九州市の工場夜景

福岡県北九州市は、工場夜景の美しい都市として知られている。1901年(明治34年)、官営八幡製鐵所が北九州市に設置されて以降、“ 鉄の街”として日本の近代化や高度成長を支えてきた。製鉄所の高炉は、一旦火を入れたら、止めずに運転し続けるため、北九州市は24時間働き続ける“ 眠らない街”であり、そのことが北九州市の夜景を特別に美しいものにしている。一つひとつの光の下には、働いている多くの人たちがいる。写真は、若松区の高塔山公園から、洞海湾越しに戸畑区の工場群を見たもの。

文/豊岡 昭彦

写真 / 大橋 愛

PROFILE

藤岡 陽子 ふじおか ようこ

報知新聞社にスポーツ記者として勤務した後、タンザニアに留学。帰国後、看護師資格を取得。2009年『いつまでも白い羽根』で作家に。最新刊は『金の角持つ子どもたち』(集英社文庫)。その他の著書に『手のひらの音符』、『満天のゴール』など。京都在住。本誌では、38号(2014年7月発行)より、「Home of J-POWER」を執筆。