分身ロボットが変えていく存在伝達のコミュニケーション

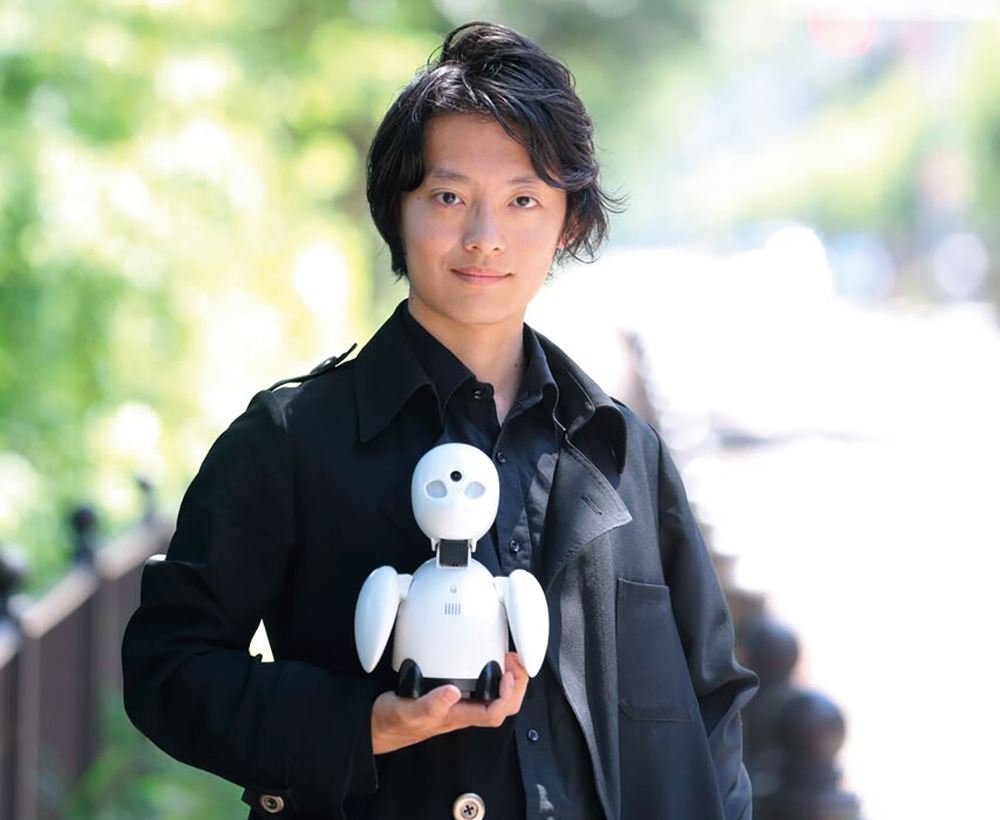

吉藤 健太朗

Opinion File

病室から世界をひらくOriHimeという分身

東京・府中の榊原記念病院にはときおり、小児病棟を訪れるサッカー選手の姿がある。スポーツがしたくてもできない、試合の観戦に出掛けることも叶わない。もしかしたら、このままずっと病室から出られないのかも。そんな不安を抱えた子どもたちと束の間でも言葉を交わし、楽しいひとときを過ごして、少しでも元気になってもらえたなら。近隣に本拠地を置くFC東京の選手たちが、病院と協力して活動を重ねてきた。

この秋、そこにもう一人の協力者が現れた。「身代わりロボット」と病院が呼ぶ、小型分身ロボット「OriHime(オリヒメ)」である。カメラとマイク、スピーカーを備え、Wi-Fiでインターネットに接続可能。遠く離れた場所にあるパソコンやスマートフォンに、映像や音声をリアルタイムに送ることができる。また逆に、それを受け取った人が遠隔操作でOriHimeから自分の声を伝え、小さな腕を動かしたり顔の向きを変えたりして、意思や感情を表すこともできる。

身長約20cm、体重約600g。手のひらにも乗せられるこのミニロボットなら、「身代わり」としてスタジアムに連れて行くのは簡単だ。たとえ本人は病室にいても、会場にいるサポーターと一緒になって歓声を上げたり声を掛け合ったりして、ゲームを楽しんでもらえるのではないか。

FC東京のアイデアに病院も賛同。長く入院中の高校生にまず使ってもらおうと、その兄と弟がOriHimeを抱いて試合会場へ。ゴール裏の熱狂や売店の喧噪も伝えながら、最後まで観戦。途中、OriHimeが拍手をして喜ぶ場面もあり、病室では高校生が、入院以来聞いたことがないほどの大きな声を上げていたという。試合後、兄弟は「3人でスタジアムにいるようだった」と語った。

この様子を伝えた榊原記念病院のウェブサイトには、「外に出られなかったり、動けない患者さんの身近なところまでロボットが迫ってきていると実感させられました」とある。

「まさにそのために、OriHimeは誕生しました」

と、株式会社オリィ研究所所長でロボットコミュニケーターの吉藤健太朗さんは話す。OriHimeの生みの親だ。

「たとえ病気や身体的な理由で行きたい場所に行けない人でも、会いたい人に会い、社会に参加し、世界を広げ、誰かに必要とされて、死ぬ間際まで生きがいを感じられる社会。それを実現するための、身体が運べなくても心を運ぶ移動手段」

それが、分身ロボットの開発コンセプトであるという。

その根底には、自身の体験に基づく「孤独の解消」という大きなテーマがあった。

人と人をつなぐロボットで社会から孤独を消していく

吉藤さんは11歳から14歳までの長い間、過度のストレスによる精神的・肉体的な衰えに苦しみ、ほとんど学校に通うことができなかった。1日の大半を布団の上で過ごし、誰とも話すことのない毎日。1週間ずっと天井だけを眺め続ける極限状態の中で押し寄せる苦痛。吉藤さんはそのときの心境を、著書『「孤独」は消せる。』にこう綴っている。

――誰かと話したいけれど、嫌われ、傷つき、劣等感を感じることが怖くて、人と会えない。(中略)自分を必要としてくれる人なんて誰もいない、むしろ生きていることが迷惑なのではないかという気持ちが強まり、さらにネガティブになって人を遠ざける負のスパイラルに陥っていた――

それをひと言で表せば、「孤独感」となる。一人でいることが好きな人は大勢いるし、誰でも一人になりたい時はある。だが、本当の孤独とは、「誰ともつながりを感じられず、この世界に自分の居場所はないと思ってしまう状態」だと吉藤さんは言う。幸い、周囲の粘り強いサポートもあって吉藤さんは苦境を脱したが、「もう誰にも、自分と同じ体験はしてほしくない」と思った。

不登校に限らず、病気や障害、怪我のために自由に身体を動かせない、精神的な理由で環境になじめない、育児や介護に追われて時間が取れないなど、様々な要因で孤独感にさいなまれている人たちがたくさんいる。ならば、その孤独を解消する方法を研究したい。それが吉藤さんの、ロボット開発のモチベーションへとつながっていく。

「高専時代に人工知能の研究をして、話し相手になってくれる友だちロボットをつくろうと考えました。そうすれば、孤独感が癒やされるだろうと。そんなロボットが近くにいたら、自分もあの頃あんなに苦しまずに済んだかもしれないと思えたのです」

ところが、やがてそれは求めているものとは違うことに気づく。確かに、自分を理解し慰めてくれるロボットがいれば、心の傷は癒やされるかもしれない。だが、ロボットは人間ではない。「誰ともつながっていない」ことに深く根を張る孤独の連鎖は、「人とつながる」ことでしか断ち切れないのではないか。必要なのは孤独への癒やしではなく、リアルな人間関係による孤独の解消なのだ。

「ロボットと人ではなく、人と人をつなぐロボットをつくろうと決めました」

人間同士のコミュニケーションを支援することを目的に、その道具としてのロボットを創造する。吉藤さんが自身の職業を「ロボットコミュニケーター」と呼ぶ所以である。

人工知能は必要ない生身の心が人間関係をつくる

日本は世界の産業用ロボット稼働台数(※1)の約18%を占めるロボット先進国である(2015年/日本ロボット工業会調べ)。わけても人型ロボット、いわゆるヒューマノイド(※2)の開発では世界のトップランナーと言っていい。その専門家たちは、ロボットを限りなく人間に近づけることを目指し、手足の機能や感覚、表情、そして高度な知能の獲得に向けて研究を重ねている。それらを備えたヒューマノイドは、例えば医療や介護、災害救助のアシストに、あるいは職場の働き手としての役割に期待されている。

一方、吉藤さんのOriHimeは、人型ではあるが、半身で小さく、目はあるが口や鼻はなく、能面のように無表情で、腕はどことなく翼のよう。そして、人工知能は搭載されていない。敢えてそうしたのはなぜか。

「私がつくりたかったのは『もう一人の自分』であって、人にそっくりな別の誰かではないんです。子どもにもお年寄りにも、誰にでも使ってもらうには、誰にも似ていないほうが違和感がないし、背格好や顔かたちといった情報はむしろ邪魔になる。その余計な情報を、いかに排除するかを考えました。

人間というのは、相手の様子を想像して愉しむことができる生き物です。遠く離れた家族と電話で話しているとき、受話器の向こうの笑顔を思い描いてしまうことはありませんか? そこには確かに本人がいます。逆に、本人が自分の姿を見せたくないこともある。病室で寝たきりの人は、ベッドに縛りつけられた有様なんて見せたくない。元気に笑う自分を想像してくれたほうがいいんです」

だから、OriHimeには操作する本人を映すモニターは付いていない。同じように人工知能を排除したのは、ロボット自身が状況を勝手に判断して、本人のそれとは必ずしも一致しない動作や意思を示してしまうミスマッチを避けるため。それは本人でも分身でもなく、ただの代理人である。

では、分身であるOriHimeはどのようにして、本人の意思や感情を伝えることができるのか。その仕掛けの1つが、見る人の心持ちや角度によって喜怒哀楽様々に変化する「能面」であり、パントマイムの研究に基づき、小振りながら必要にして十分な感情表現を可能にした「腕」である。

テクノロジーの力で不可能を可能に変えていく

孤独を解消するために吉藤さんが目指しているもの、それはつまり情報ではなく「存在そのものの伝達」であり、その手段としての「距離を克服するデバイス」の開発である。前掲の著書によれば、その意図はこうだ。

――分身ロボットで、自分が「そこに行っている」という感覚と、周囲の人も「そこに来ている」という感覚がつくれれば、それは「行った」と言えるのではないだろうか。(中略)その人がそこへ「行った」という事実があれば、身体を物理的に運んだかどうかは重要ではなくなる――

「コミュニケーションはリアクションだ」と吉藤さんは言う。たとえその場にいなくても、自分の働きかけに対して、無視されずにきちんと相手をしてもらえること。それには、電子メールやテレビ電話でただ情報を伝え合うだけでは不十分。むしろ言葉を交わしていない時間に漂う空気感や、特に必要とも言えないような無駄話、同じ時間をともに過ごしたと思える一体感、それら日常の感覚が共有されたとき、「存在」が距離を超えていく。

あるフリースクールでは、対面ストレスに悩む不登校の生徒がOriHimeで徐々に友だちをつくり、「会いたい」のひと言で半年後に復帰を遂げた。全身の筋肉が衰えていく難病ALS(※3)を患うノルウェーの男性は、人工呼吸器を付けた身体で病室からOriHimeを操り、妻と幼い娘が待つ自宅で家族の時間を楽しんでいる。最近では、育児中の在宅勤務や、単身赴任中の家族との団らん、出張先からの会議参加などに利用する企業も増えてきたという。

「人は誰かに必要とされたい。必要としてくれる人がいて、必要とする人がいる限り、人は生きていける。そのために、テクノロジーの力で、今までの不可能を可能に変えていく。それがオリィ研究所のミッションです」

取材・文/松岡 一郎

KEYWORD

- ※1産業用ロボット稼働台数

2015年における世界の産業用ロボット稼働台数は163万1,650台。うち日本は28万6,554台(17.6%)で第1位。2位は中国の25万6,463台。出典:一般社団法人日本ロボット工業会 - ※2ヒューマノイド

人間に近い外観を持つ生命体やロボット。人間に似せた二足歩行ロボットなど。 - ※3ALS

Amyotrophic lateral sclerosis。筋萎縮性側索硬化症。全身の運動神経が冒され、筋肉が少しずつ動かなくなっていく難病。

PROFILE

吉藤 健太朗

株式会社オリィ研究所

代表取締役所長

よしふじ・けんたろう

株式会社オリィ研究所代表取締役所長。1987年、奈良県生まれ。小学5年生から中学2年生まで不登校を経験。工業高校では電動車椅子の新機構を発明し、JSEC(高校生科学技術チャレンジ)で文部科学大臣賞受賞、世界最大の科学コンテストIntel ISEFでGrand Award 3rdに輝く。高等専門学校での人工知能の研究を経て、早稲田大学に進学。分身ロボットの研究開発に取り組み、2012年より現職。青年版国民栄誉賞「人間力大賞」受賞、スタンフォード大学E-bootCamp日本代表、米国フォーブス誌「30 Under 30 2016 Asia」に選出されるなど各方面で活躍。近著に『「孤独」は消せる。』(2017年、サンマーク出版)がある。