エコ×エネ体験ツアー 水力編@奥只見小学生親子ツアー 2022年ツアーレポート

奥只見から生中継

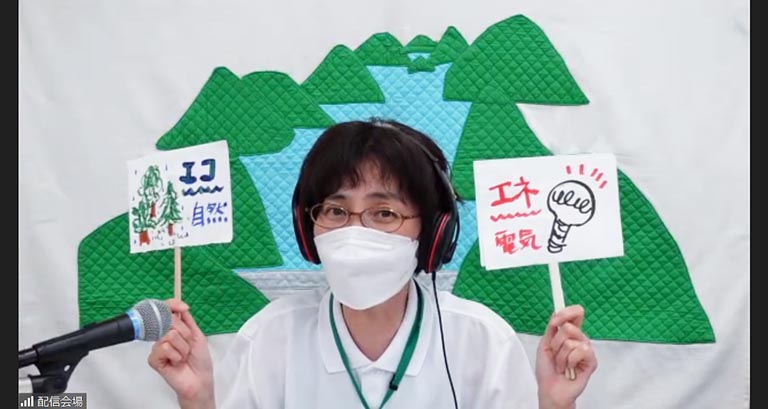

休憩のあとはエコ(自然)について学ぶ時間です。奥只見までの道のりを映像で体験。東京から新幹線で1時間半のJR浦佐駅から車で奥只見へ向かいます。水がとてもきれいな魚野川流域には大きな田んぼが広がります。この地域は魚沼産コシヒカリというおいしいお米が取れ、八海山や緑川という日本酒も有名です。おいしいお酒は、おいしいお米ときれいな水があってこそ。お酒の名前にもなっている八海山は標高1,778mで、この地域にある3つの高い山、八海山・中ノ岳・越後駒ケ岳は「越後三山」と呼ばれています。奥只見はこれらの山々を越えた奥にあります。道を進むと信号が縦に並んでいることに気づきます。横並びでは信号に積もった雪が車に落ちて危ないためです。また道路には雪を溶かすための消雪パイプもあります。

奥只見へ向かうシルバーラインと呼ばれる道路は、昭和32年、奥只見ダムと発電所の工事に使う材料や機材を運ぶために作られ、完成までに3年かかりました。

ここからは奥只見観光の佐藤さんによる奥只見現地からの生中継。標高約700mで周囲は森に囲まれた地にある奥只見ダムは、コンクリートの重さだけで水を支える重力式コンクリートダムです。長さは480m、高さはビル40階ほどの157m。コンクリートの量は東京ドーム1.3杯分で、その打設には4年の歳月を要しました。ダムの反対側の奥只見湖は日光の中禅寺湖と同じぐらいの大きさで、遊覧船も営業され紅葉のシーズンにはたくさんの観光客が訪れ、都心で桜が咲くころもまだまだスキーが楽しめます。

ブナの森は気持ちが良い!

奥只見の自然を知る

「森の体験プログラム」

次に銀山平のブナの森をバーチャル映像で体験しました。まずは奥只見ダムや湖、銀山平の森の位置を地図で確認。奥只見ダムは新潟県と福島県の県境にある只見川をせき止めて作られ、その先の源流は尾瀬沼につながっています。

森の体験は「おのの」と同じキープ協会で働く「ぱりんこ」が案内しました。森の中に入ると少しひんやりして、葉っぱの新芽もとても柔らかく、木の赤ちゃんもいます。ネズミの穴やキツツキの巣などの生き物たちの住処(すみか)や、お母さんが産んだ卵を葉っぱにくるんで落とすオトシブミという虫も見つかりました。

ブナの森を散策したあと、赤、青、黄のブレイクアウトルームに分かれて「葉っぱっぱじゃんけん」が行われました。参加者は事前に用意しておいた5枚の葉っぱで「じゃんけん」に臨みます。各ルームのスタッフが提示する葉っぱに関してのお題に当てはまるものを、掛け声とともに一斉に出しあいました。今回、勝ち負けは自分でジャッジします。

まず「一番大きい葉っぱ」のお題で練習。スタッフよりも大きい葉っぱを出した参加者が勝ちとなります。練習から大いに盛り上がって、本番では「茎の部分が長い葉っぱ」「ギザギザが多い葉っぱ」「葉の表面に穴が多い葉っぱ」といったお題に合わせ、参加者はみな思い思いに葉を選んで出していきました。

ブナの森の奥へと進みます。ブナは白い木肌が特徴で、触るととても冷たく気持ちが良いといいます。葉はスベスベして、真ん中が少しくぼんで雨を受け止めるのにとても良い形。地面の落ち葉をよけるとブナの実が見つかりました。ブナの実はとても栄養があるので、熊やリスなど森の生き物にとっては大事な食糧となっています。

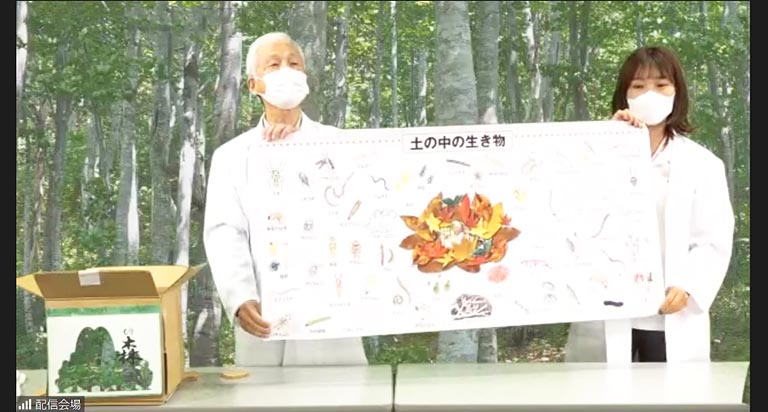

さらに落ち葉をめくって下に何があるかを見ていきます。葉っぱはだんだんと細かくなり、下に行くほど元の形がわからなくなって小さな根っこも出てきました。一番下の土は少し湿っています。土の中にいる小さな生き物たちが落ち葉を食べて細かくして土を作っています。

「おのの」は「このブナの森はとても気持ちが良いです。森にいろいろな生き物たちが元気に暮し、森全体が生き生きとして元気だから、人にとっても気持ちが良いのではないでしょうか。この森がずっと先の未来まで元気でいてほしい、そんな未来を作っていけたら良いなと私たちは思っています」と語りました。

森と水と電気のつながりを知ろう!

ドクターの「科学の実験教室」

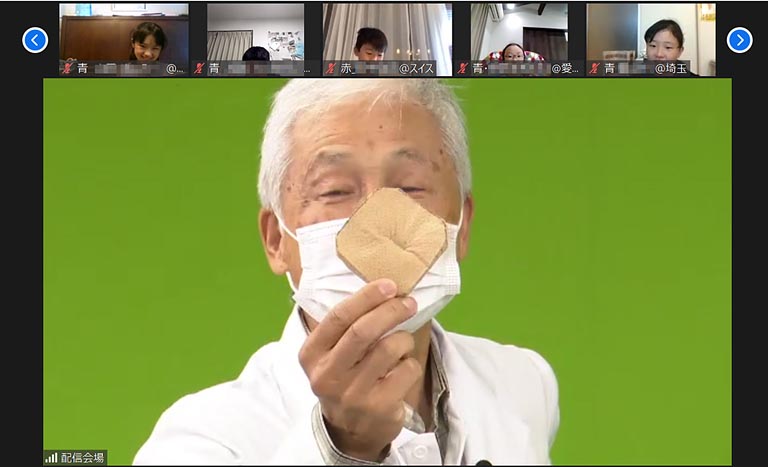

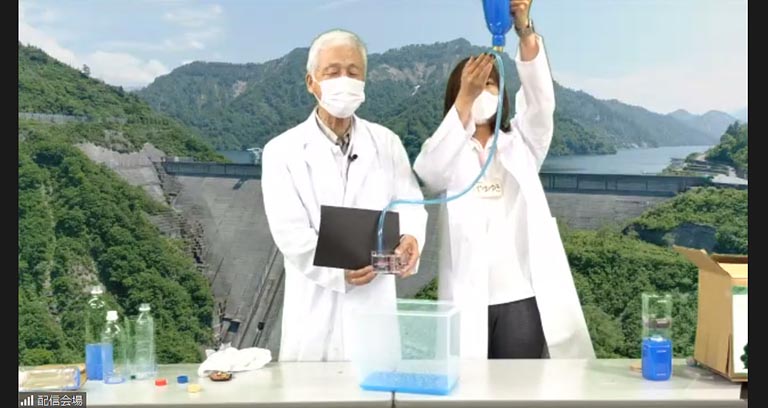

エコとエネが本当につながっているのか、森で保持された水がどのように電気に変わるかを解き明かす「ドクター」の実験の時間です。助手はJ-POWERの「やまゆき」が務めました。まず森の「土」に注目。木がたくさん生えている森の土と植物があまり生えていない学校の運動場のような土を比較していきます。この実験では運動場の土としてキッチンペーパーを重ね合わせたものを代用しました。紙はセルロースという小さな粒の集まりで、運動場の土も粘土の小さな粒の集まりのため性質が似ているためです。

過剰な水は植物を腐らせる場合があります。植物の根も酸素が必要で、空気の通りが良い森の土の方が、植物が育つ条件として望ましいことがわかりました。また「森の土は水を吸収する量が多く、下に流れ出る量も少ない。それは雨がしばらく降らなくても森が青々としている理由です」とドクターは説明しました。

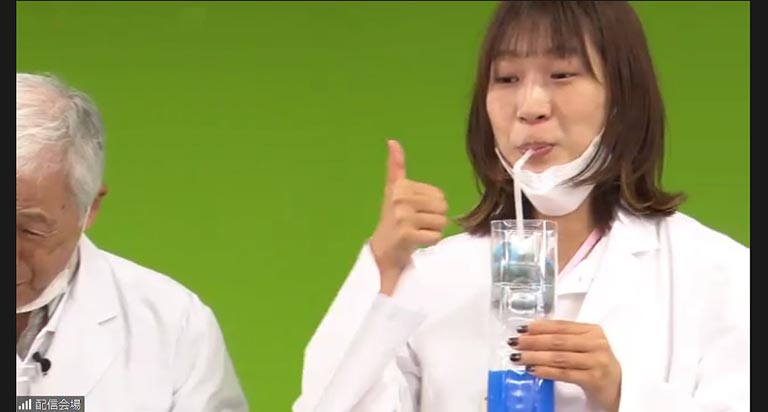

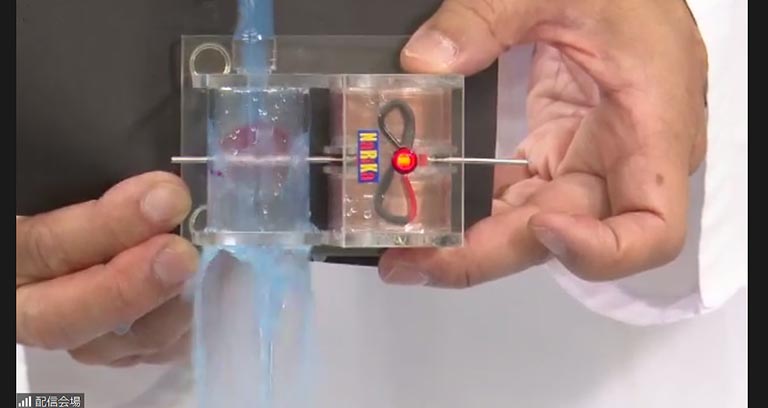

さらに水力発電の実験を行います。ペットボトルを“水を溜めるためのダム”に、コイルと磁石、回転する水車の入った装置を“発電機”に見立てました。水を流して発電を開始すると、水車のプロペラとともに磁石が回って電気が起きます。この水力発電の欠点は、水がないと電気を起こせないことです。そのため必要な時にだけ電気を起こし、必要がなくなったらすぐに止めることを徹底する必要があり、同時に水が常にある状態に管理することが大切です。

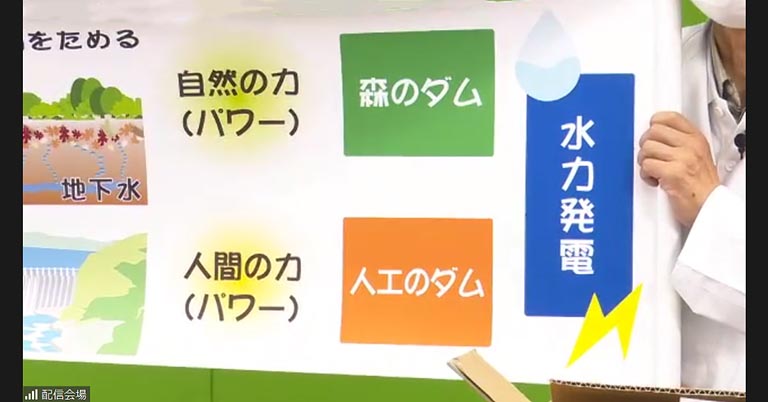

「水力発電では、まず森を考える必要があります。その森が成立するには土の中の生き物や落ち葉などの働きが必要です。特に生き物の働きのおかげでフカフカの土に変わり、雨水は森で一度受け止めて地下へとゆっくり流れる。こうした森の働きは『森のダム』、水力発電のために人が作ったダムは『人工のダム』といえます」と、ドクターは自然と人間の力を合わせたものが水力発電だと解説しました。

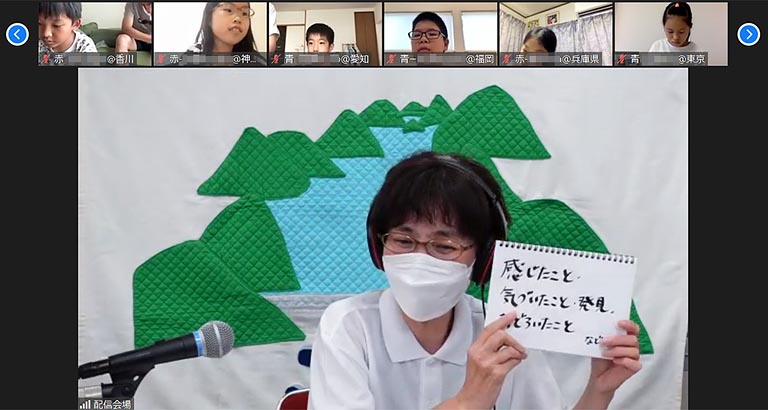

親子で振り返ろう~おわりの会

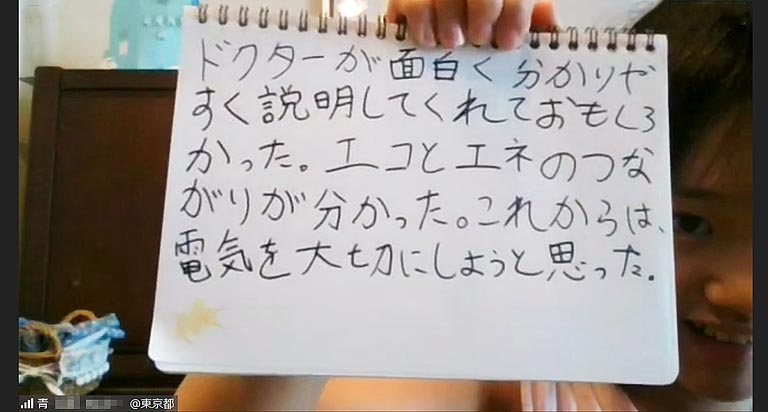

親子でツアーを振り返る時間です。リングノートに感じたことや気づいたこと、発見したこと、驚いたことなどを書いていきました。そして再び赤、青、黄のグループに分かれて発表。各グループで子供たちは自分の感想を仲間と共有しました。エコとエネのつながりへの驚き、自然と電気を大切にしたいという感想や、ダムには森が必要なので街にはダムがないといった気づきもありました。

おわりの会で「しげさん」は「エコとエネ、森と水と電気の不思議なつながりについて、いろいろな気づきがあったと思います。今日は水力発電でしたが、発電の仕組みもいろいろあります。エネルギーや環境、自然がなければ我々の暮らしは成り立ちません。皆さんも関心をもっていろいろと調べ、自分でできることをやっていただければうれしいです。今日から皆さんもエコ×エネの仲間です。またどこかでお会いできることを楽しみにしています」と呼びかけました。最後は画面越しでの記念撮影。楽しい2時間半のツアーは幕を閉じました。

楽しかった「エコ×エネ体験ツアー2022@オンライン水力小学生親子編」も無事に終了しました。子どもたちからは電気や自然を大切にしようという声が数多くあり、また質問もたくさん出てきたことにスタッフは驚きと感動でいっぱいでした。来年の「エコ×エネ体験ツアー」もとても楽しみです!

インタビューに答えてくれた、あいあいさん親子、コンさん親子、みちるさん親子、ふーさん親子。スタッフ一同「子供たちからパワーをもらいました!」