前を向いて歩み続ける「花咲くみち」へ未来をつくる

菅野 等 × 藤岡 陽子

新春対談

J-POWER社長

菅野 等

小説家

藤岡 陽子

小説家として看護師として、人々の行き先にあかりを灯し、頑張る人、頑張りたくても足踏みする人に勇気を届け続ける藤岡陽子さん。

かつての新聞記者が世界の現実を知り、看護の力を得ながら歩んだ道の先に誰かの希望の光となる物語を紡ぎ続ける使命が待っていた。

本誌「HOME of J-POWER」の筆者が贈る応援歌に耳を傾ける。

今できることは今やろう 全力で夢を追いかけた日々

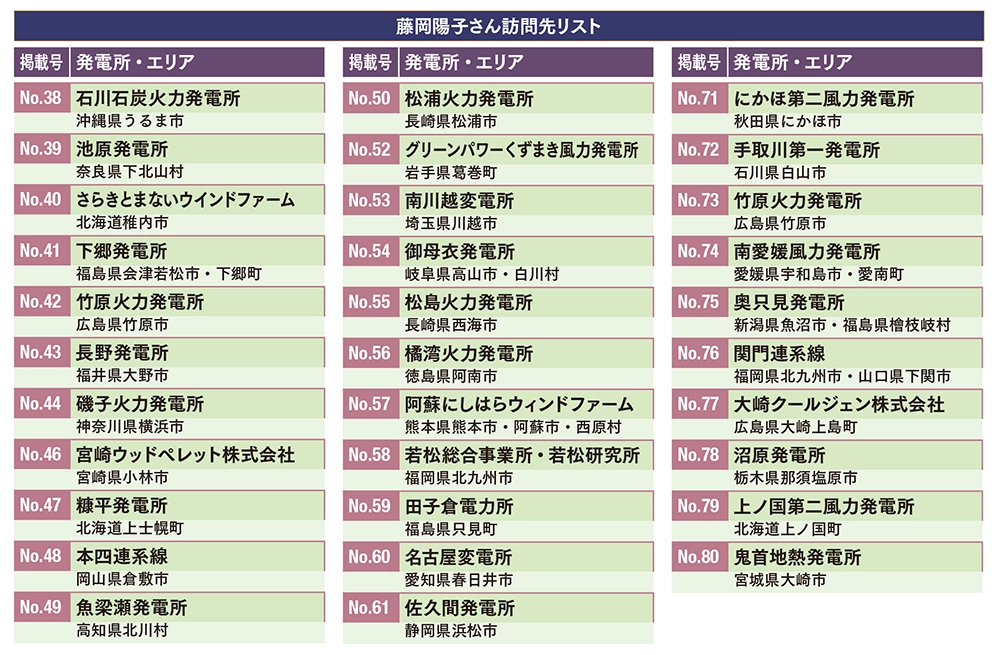

菅野 藤岡さんには本誌「GLOBAL EDGE」の「HOME of J-POWER」で連載をお願いして、今年で11年目になりますね。毎号、ご協力ありがとうございます。

藤岡 こちらこそ感謝しています。いろいろな発電所や関連施設を見せていただき、社員の方や地域の方々とのたくさんの出会いがありました。

菅野 今号掲載の鬼首地熱発電所(宮城県)で実に31カ所、全国に散らばる当社の拠点や出資会社を取材してくださいました。私も2023年の社長就任後、各地の現場を訪ねて回っているのですが、まだ回り切れていません。藤岡さんの訪問数には目を見張ります。

藤岡 実はここに来る前、自分の書いた記事を全部読み返してみたのですが、小説家人生に影響を与える位置にあるものだと、感慨深いものがありました。2014年にこのお仕事をお受けした時、私は小説家としてデビューして5年目。子育ての真っ最中で、看護師の仕事もあり、小説も書いてという生活に一生懸命でした。10年間、この連載とともに家族や自分の歩みがあったように感じます。

菅野 藤岡さんは本当にいろいろな経験をされていますよね。スポーツ新聞の記者に始まり、タンザニア留学を挟んで、今度は看護師の資格を取られて、それから小説家に。たくさんの顔をお持ちでいらっしゃる。

藤岡 紆余曲折だらけですね(笑)。もともと文章を書くのは好きでした。小学生の時はいつも図書館で本を読んでいて、中学・高校では運動部に入りましたが、高校の国語の授業で初めて書いた小説がクラスで1位に選ばれたりして、小説を書くのは楽しいなと思いました。ですから、大学も文学部の国文学科に進みましたし、文章を書く仕事がしたくて新聞記者になりました。ただ、新聞記事の書き方には一定の型があって、自分の色を出すようなものではありません。これは私の求めている世界とは違うと思い始めて。

菅野 それで記者を辞めて、小説家になる道を選ばれた。でも、どうしてそこでタンザニアに行かれたのですか。

藤岡 沢木耕太郎さんの『深夜特急』に感化されて。小説家になろうにも、私には題材にする引き出しが少なかったのです。ここはまず、沢木さんみたいに広い世界に飛び出して、見たことのないものを見て、今までとは違う自分になってみたいと思いました。

菅野 『深夜特急』を読んだらそうなりますよね。バックパックを背負って一人、放浪の旅に出る。私も憧れました。タンザニアといえば、文化人類学者の小川さやかさんが書いた『「その日暮らし」の人類学』を何年か前に読みました。小川さんがタンザニアの街で古着の行商をしながら体験した、私たちが考える資本主義とは違った価値観で動く経済や生活が綴られていて、とても新鮮でした。

藤岡 まさに、当時の私には想像を超えた世界でした。電気の普及率はとても低く、突然停電したり水道管が破裂したりするなど、インフラ整備が発展途上で、日が落ちれば何もできなくなり寝る生活。平均寿命も当時は低く、病気などで亡くなる方も大勢いて、「死」がすぐ近くにある。私自身も2回マラリアにかかって生死の境に立たされ、大変な思いをしました。

菅野 それは大変なご経験をなさいましたね。帰国後に看護学校に通われたのは、やはりそうした生活で生命と向きあったことがきっかけですか。

藤岡 そうですね。もしも自分が医師や看護師だったら救えたかもしれないのにと思う場面がたくさんあり、医師免許を取った探検家の関野吉晴さんもそんな思いだったのかと、『グレートジャーニー探検記』を読みながら背中を押された感じがありました。

菅野 でも同時に、小説家になる夢も諦めずに追いかけていたのですね。

藤岡 帰国してすぐに小説を書き始めたのですが、新人賞でも取らないとそう簡単にはデビューできません。アルバイトをしながら応募を続けましたが、うまくいかなくて。ちゃんと自立しなければという思いもあって、看護師免許を取ろうと決めました。

菅野 それが30歳の時ですか。ものすごいエネルギーですね。そのような決断を普通はなかなかできません。

藤岡 もともと猪突猛進タイプなのですが、タンザニアでの生活を経験して、生きることに貪欲になったのかもしれません。今できることは今すぐ、100%の力でやろうと思うようになりました。

時を味方につけて生きる 努力は必ず報われるから

菅野 一番好きな小説家は宮本輝さんだそうですね。晴れて小説家になる幸運をつかんだのも、宮本さんとの出会いが関係していると聞きました。

藤岡 そうなんです。高校生の時に読んだ『青が散る』に衝撃を受けました。大学生の主人公の4年間を綴った物語ですが、そこに描かれた「人が普通に生きること」の尊さにどんどん引き込まれて、涙するほど感動してしまいました。その尊敬する宮本さんが北日本文学賞の審査委員を務めていると知り、受賞したら会えるのではと、短編小説を書いて応募したら本当に選奨に入ることができました。それが34歳の時。実は看護学校時代に結婚して出産し、勉強も大変だったので、その間、小説を書く余裕はまったくなく、4年ぶりに書いた作品だったのです。

菅野 それだけのブランクがありながら実力を認められたということは、その4年間の経験が糧となってご自身の中で熟成したのかもしれませんね。

藤岡 うれしいお言葉です。確かに、以前はどれだけ応募しても駄目だったのに、看護師になってから書いたものは、この選奨をいただいた『結い言』をはじめ、どれも最終選考まで残るようになりました。子育てや勉強に追われながら、「私は何も生み出していない」と悶々としていたその時間が、実は自分を成長させていたのだと、後になってわかりました。人生は長いので、どこで成功するかわからない。今の自分にはできなくても、コツコツ努力をすればいつかきっと報われる、そう思えるようになりました。

菅野 「HOME of J-POWER」の連載を始めていただく前に、本誌のインタビューで「時を味方につけて生きる」ことの大切さを語っておられました。遅咲きでもいい、環境や周りのせいにせず、大きな幅で人生を考えたいと。勇気づけられる言葉です。確か大学のご同窓で、弁護士で大学教授でもある赤神諒(あかがみりょう)さんの小説家デビューも、割と遅かったのですよね。

藤岡 赤神さんとは高校でも同級生です。とても優秀な方で、大学在学中に最年少で司法試験に合格されて。でも本当は小説家になりたくて、仕事を続けながらずっと小説を書いていたとおっしゃっていました。

試練の先に未来がある 頑張る人を応援したい

菅野 藤岡さんは『リラの花咲くけものみち』で2024年の第45回吉川英治文学新人賞を受賞されました。私は昔からこの賞を取った小説家が好きで読んでいます。1980年第1回の田中光二さんに始まり、第2回の栗本薫さん、第4回北方謙三さん、最近では『八本目の槍』の今村翔吾さんもそうです。そういう賞を、弊社の広報誌でお世話になっている藤岡さんがお取りになった。とても誇らしい思いです。テレビドラマ化もされて、2月から放映されるのですよね。

藤岡 ありがとうございます。北海道を舞台に、獣医学生たちが奮闘しながら成長していく物語です。

菅野 主人公の女子学生が可憐ですね。試練を乗り越え、だんだんとたくましくなっていく。酪農学園大学に進学された藤岡さんのお嬢様がモデルとか。

藤岡 はい。長女が獣医学類に入った時にキャンパスを訪ねて、北海道の自然の豊かさに圧倒され、この大地のエネルギーを全身に受けて、自分に自信のなかった少女が立派に育っていく過程を描きたいと思いました。娘の話を聞き、取材を進めていくうち、時には命の選別を迫られることもある獣医師の苦悩を知り、その先に人間の暮らしがあることの意味を考えさせられました。ただ動物が好きなだけでは続けられない厳しい世界です。

菅野 生きることにおいては人間も動物も同じであると、この作品を通じてその重みを改めて感じました。最新作の『森にあかりが灯るとき』にもそこに触れる場面がありますね。「人間も動物も、命の最期に求めることは同じ」と、動物園の展示パネルを見た女性医師に語らせています。

藤岡 旭川の旭山動物園で、私自身が見て感銘を受けたパネルの言葉が下敷きになっています。命の大切さとは「その動物らしく生きること」と書かれていて、介護や終末医療のあり方にも通じるものがあると思いました。

菅野 この作品では介護の現場で働く人たちの厳しい現実が描かれていて、夢に破れた新人介護士や、信念を曲げずに疎まれる医師、遺族から訴えられた過去を持つ施設長たちが登場します。介護される側ではなく、介護・看護する側に光を当てたのはなぜですか。

藤岡 介護業界が抱える問題を正面から見据え、少しでも良い方向へと変えていきたい。そうでなければ、ここで働きたいと思う人がいなくなってしまう。そんな思いで書きました。それにはいろいろな立場から、立体的に介護を捉える必要がありました。

菅野 それぞれの葛藤がある中で、人の成長があり、業界の変革もあるということですね。ところで、藤岡さんが書かれる物語の多くは、最後に登場人物の後日譚のようなエピローグがあります。あれはやはり、こうあってほしいと願ってのことですか。

藤岡 苦しいことを経て挫折感を味わった人たちが、それを乗り越えてどう生きるのか。その未来の姿を見せることができるのが小説だと思っています。それは私がスポーツ記者を辞めた理由にもつながるのですが、スポーツ新聞では多くの場合、活躍した人の話だけが掲載されます。でも、成功した人、活躍する人の裏側には、ひっそりと努力を続けるたくさんの人がいます。私はそうした光の当たらない、目に留まりにくい人たちの物語を書いて、応援したい。そのために小説家になりました。

地域の人々が教えてくれた支え続けることの大切さ

菅野 先ほどの業界を変えるお話にも通じるかもしれませんが、藤岡さんの『メイド・イン京都』に登場する還暦近い百貨店のバイヤーが、主人公の若い女性にこんなことを言います。「百貨店の生き残りを懸けて自分にできることはすべてやっておきたい。その上で次の世代に引き継ぎたい」。私は今63歳ですが、同世代としてその気持ちはものすごくよくわかります。ずんと心に響くものがありました。

藤岡 世の中をつくってきた方々の言葉を若い世代にきちんとつないでいく。それも小説家の仕事だと思います。

菅野 だから、『リラの花咲くけものみち』にも大叔父と大叔母が登場して主人公を優しく見守るわけですね。あの東京の電力会社を定年退職したという大叔父はもしかすると……。

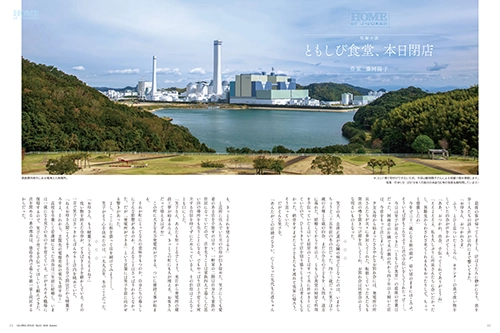

藤岡 そうなんです。連載の取材でお世話になった橘湾火力発電所(徳島県)の当時の所長さんをイメージして書きました。

菅野 そういうことでしたか。橘湾火力発電所は、コロナ禍で取材ができない時期に本誌で連載してくださった短編小説の舞台としても取り上げていただきました。「ともしび食堂、本日閉店」(63号掲載)。発電所勤務の社員と地元の方との心温まる交流が印象的でした。

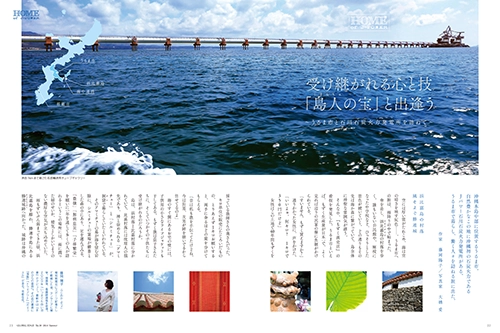

藤岡 本誌の取材で訪ねたいくつもの土地の景色や自然、人々の温もりと暮らしぶり、社員さんたちと交わした言葉の数々が私の中にずっと残っていて、この場所を守りながら生きている方々の人生をいつか小説にしてみたいと思っていました。あの8回の短編小説では、取材記事では書き切れなかった、そんな市井の物語を形にしています。

菅野 地域とともにどう生きるかというのは、その土地で事業を営む者にとってとても大きなテーマです。特に私たち電力会社は、何十年という長い年月にわたって地域の恩恵を受けながら事業を続けさせていただきますから、いわばその土地の風景の一部となり、地域社会の一員となる自覚を持たなくてはなりません。そういう場所の多くが今、高齢化や過疎化の問題に直面して対策を探っている。これは私たち自身の課題でもあると考えています。

藤岡 地域の方々とお話をしてきて私が感じたのは、そこに電力設備があることで外から人が訪れたり、働き場所となったりすることへの期待感でした。社会とつながる接点というような感覚があるのではないでしょうか。

菅野 地域共生の起点はそこにあるのかもしれませんね。J-POWERグループの社員を見てこられていかがですか。期待に応えられているでしょうか。

藤岡 この10年間の取材の中で、多くの社員の方からお聞きした印象的な言葉があります。「電気を安定して供給することが自分たちの役割」だと。以前の私は、毎日電気が使えることを当たり前のように感じていました。ですが、皆様にお会いしたことで、電気は人の手で生み出され、私たちの元に届いているのだと再認識することができました。私たちの暮らしを支えていてくださる皆様に、感謝の気持ちを伝えたい。地域の方々も、口には出さなくても同じ思いでいるはずですし、それも含めての期待感だと思います。

菅野 ありがとうございます。過分なお言葉に報いるためにも、私たちと地域がともに力を高め合い、長く関係が持続するようにしたいと思います。

藤岡 私たち小説家も同じです。どんどん外に出て、自分の今の思いを伝えていかなければと思います。

菅野 これからの創作活動へ、温めておられるテーマがあるのですか。

藤岡 日本で初めて看護師になった人を主人公にして書きたいと思っています。その人の半生から勇気をもらえるような物語。自分には何もできないと感じている人に希望の光を与える、そんな小説を書き続けていきたいと思います。

菅野 ぜひ読ませていただきます。本日はありがとうございました。

(2024年11月18日実施)

構成・文:松岡 一郎(エスクリプト) 写真:大橋 愛

PROFILE

藤岡 陽子(ふじおか・ようこ)

1971年、京都府生まれ。同志社大学文学部卒。報知新聞社にスポーツ記者として勤務した後、タンザニア・ダルエスサラーム大学に留学。帰国後、文学賞への投稿を続ける。その後、慈恵看護専門学校で看護師資格を取得。結婚・出産を経て2006年、宮本輝氏が選考委員を務める第40回北日本文学賞で『結い言』が選奨受賞。2009年『いつまでも白い羽根』で小説家に。2021年『メイド・イン京都』で第9回京都本大賞、2023年『リラの花咲くけものみち』で第7回未来屋小説大賞、2024年に同作で第45回吉川英治文学新人賞を受賞。最新刊は『森にあかりが灯るとき』。ほかに『手のひらの音符』、『満天のゴール』、『空にピース』などがある。本誌では38号(2014年7月発行)より「HOME of J-POWER」を執筆。京都在住で看護師の仕事も継続中。