地域を起点に考える日本の「食料安全保障」

鈴木 宣弘

Opinion File

「令和の米騒動」から見えた日本の農政の弱点

2024年の夏、スーパーの店頭からいっせいに米が消えてなくなった。「令和の米騒動」などといわれて市中の不安が高まったが、9月になって新米が出回ると、ほどなくして米不足は沈静化した。しかし、価格は高止まったままだ。

今回の米不足の原因として、一般的には前年夏の猛暑による生産量の下振れや、インバウンド(※1)の拡大で外国人の消費量が増えたこと、また8月に発表された南海トラフ地震臨時情報(※2)を受けての買いだめなどが挙げられている。だが、本当にそれだけで、あれほどに深刻な事態になるものなのか。そもそも日本人の米離れは年々進み、米は余り気味だったはずではないか。

素朴な疑問に対し「根本的な原因は別にある」として、「長期的に見て米不足は今後も続く」と警鐘を鳴らす人がいる。東京大学大学院農学生命科学研究科特任教授で、食料安全保障推進財団理事長の鈴木宣弘さんだ。

「確かに夏場は例年、古米と新米の入れ替わりを前に需給が逼迫しやすい時期ではあります。ですが、猛暑の影響で一等米の比率は落ちたものの、2023年の作況指数(※3)は101で平年並み。インバウンドの急増もコロナ禍前に戻っただけで、想定外というほどの需要増ではないでしょう。

一方で、国民一人当たりの米消費量は2022年度で年間約51kgですが、これはピークだった1962年度の半分以下。人口減少の影響もあり、農林水産省では米需要は毎年約10万トンずつ減るとしています。

となると、なぜ米不足が起きたのか不思議ですよね。答えは、わずかな需給のズレが重大事を招くほど、米の生産量自体がギリギリのところまで低下しているからです」

その要因は減反政策にあると鈴木さんは指摘する。減反とは、米価を一定水準に保つために米の生産量を抑える仕組みをいう。これにより、1971年の本格導入からの半世紀で水田の作付面積は全体の約6割に減少。現在そこから年間約700万トンの米が収穫されているが、鈴木さんの見立てによれば、潜在生産力を最大活用すれば1,300万トンは確保できるという。

「減反政策は2018年に廃止されたのですが、実質的にはまだ続いていて、毎年の生産量の目安が国から示されたり、水田を使った他の作物への転作に補助金が出されたりして、米の生産調整が行われています」

そうして供給力を絞り、需要との差を最小限に抑えてきた結果が、今回の米騒動につながっている。であれば、これは一過性ではなく、いつ再び起きても不思議はない。農水省は再発防止に向け、2025年度は米の生産量を減らさずに、民間在庫を積み増す異例の方針を10月に発表した。だが、需要は変わらず減少する前提での算段であり、昨年のように予想外に需要が増えれば在庫が減り、米価高騰を招かないとも限らない。

「今、約100万トンの政府備蓄米がありますが、激甚災害などの緊急対策用のため今回の米不足では放出されませんでした。しかし、毎年1,300万トンを収穫して余った分を備蓄していれば、今回も即座に放出できたはずですし、今後も異常気象などで不測の米不足が起きても対応できるでしょう。

中国では有事の際に備えて、14億人の国民が1年半は食べられるだけの食料を備蓄すべく、世界中から穀物を買い集めているといいます。対して日本の備蓄量は、穀物全体でたったの1.5カ月しかもちません」

米の生産量が上がれば、輸出用や国内外への援助物資として活用することもできる。要は供給調整による入口での縛りではなく、需要創出で出口を広げる方向へ。それこそが農家を助け、生産力を高め、食料自給率を改善する道だと鈴木さんは考えている。

厳しい食料自給 苦しい農業経営

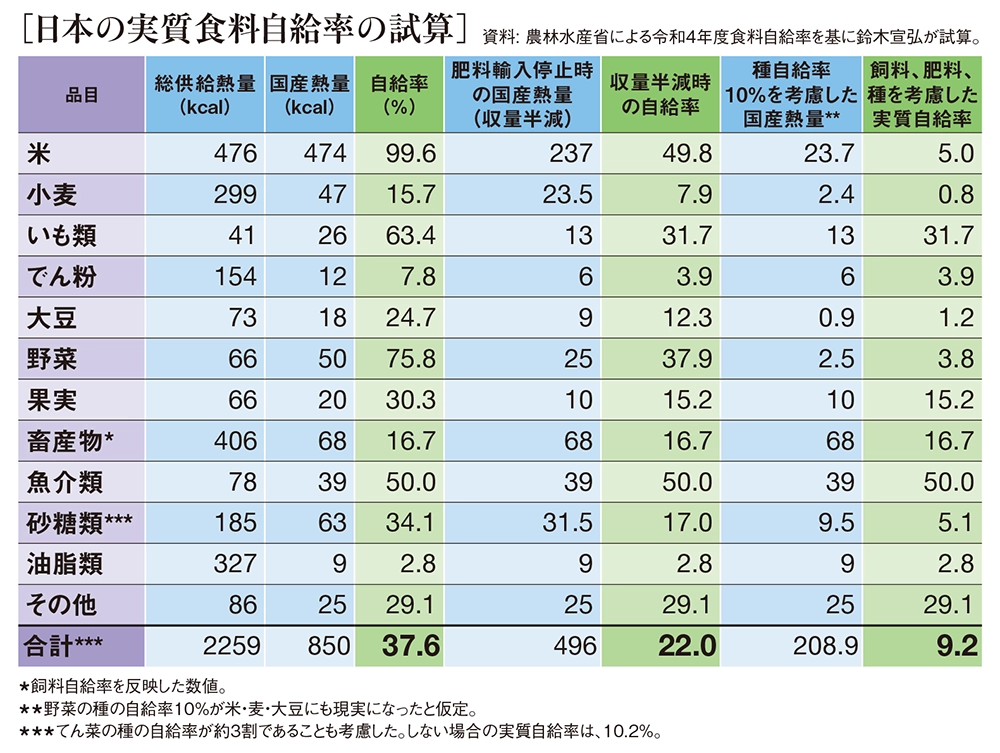

農林水産省の食料需給表によると、日本の食料自給率はカロリーベース(※4)で約38%(2023年度)。米国約104%、フランス約121%、オーストラリア約233%(いずれも2021年度)など、諸外国と比べて極端に低いのが実情だ。鈴木さんの試算によれば、この数値はさらに低下することになる。

「日本は畜産用飼料の約8割を輸入に頼っていて、それも考慮に入れて算出されたのが自給率38%です。ならば、化学肥料原料のほぼ全量、野菜の種の約9割が輸入であることも考慮すべきでしょう。輸入肥料を使わない場合、収穫量はほぼ半減し、自給率も22%に低下。さらに、野菜に加えて主要穀物の種子までも海外依存が進み、種自給率が10%になると仮定すれば、全体の食料自給率は9.2%にまで低下します(図参照)。

さらに言えば、鶏卵の自給率は約97%とされていますが、ニワトリの餌となるトウモロコシはほぼ100%が輸入に頼り、ひな鳥もほとんどが外国産です。もしも何らかの理由で食料の輸入がストップしたら、どうなりますか? 日本人はたちまち飢えてしまう。実際、ウクライナ戦争が始まり、世界有数の穀倉地帯であるウクライナからの穀物出荷が制限された途端、インドが国内の食べ物を守るため、輸出規制に乗り出しました。インドは米の輸出量で世界1位、小麦の生産量で世界2位の食料輸出大国です」

ここで鈴木さんはもっと怖い数字を出す。米国ラトガース大学などが試算した、核戦争による犠牲者の数(※5)。それによると、核戦争で世界貿易が停止した場合、家畜用飼料の半数を食用に回したとしても、7,200万~1億2,500万人もの日本人が餓死するという。世界の餓死者に対するその割合は、実に3割にも及ぶことになる。

「そこまで考えなくても、仮に異常気象などで食料自給率200%超を誇る北海道からの出荷が止まった場合、自給率ゼロに近い東京や大阪がどんな打撃を受けるかは想像に難くないでしょう。そして、これほどまでに脆弱な日本の食料基盤に、農家の減少が追い打ちをかけていることも忘れてはなりません」

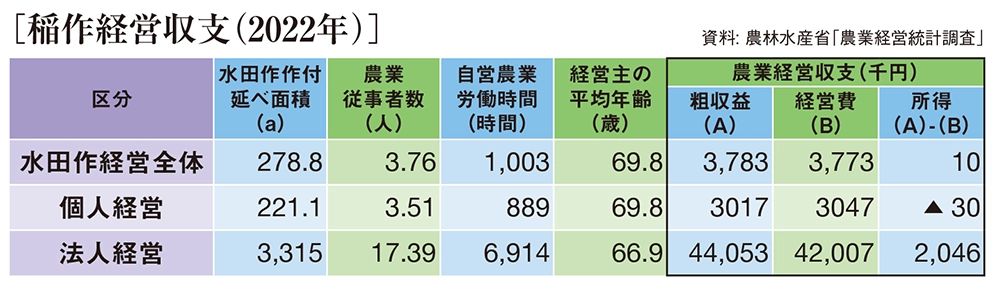

農家の暮らし向きが厳しいことは、農林水産省の農業経営統計調査からも見えてくる。稲作農家が得ている年間所得は、2020年の場合で平均約18万円だったが、2022年にはコロナ禍による米消費の落ち込みもあり、平均1万円にまで低減した(図参照)。労働時間から割り出した時給は約10円だ。

「コロナ禍は過ぎても世界情勢の悪化で肥料の価格は倍増し、燃料費も1.5倍の状況で、生産コストはどんどん上がっています。生産者米価(※6)は現在、1俵60kgで1万6,000円前後ですが、一時は9,000円ほどに下がりました。生産コストは約1万5,000円ですから、ほぼ赤字。農家への赤字補填の補助はなく、米の値段の決定権は小売店側が握っていて、農家が価格転嫁をするのは容易ではありません」

今、稲作農家の経営主の平均年齢は69.8歳である。鈴木さんが全国の農村を見て回ると、あと5年で米づくりができなくなると悲嘆に暮れる地域が後を絶たないという。実情は酪農も同様で、生産調整で牛乳余りと牛乳不足が繰り返されるうち、廃業を余儀なくされた酪農家が少なくない。酪農経営の年間営業利益は平均約700万円の赤字となっている(2022年農業経営統計調査)。

「生産基盤はもうガタガタ。農家への支援なくして、日本の食料安全保障は成り立たないところまできています」

草の根の活動でつくる循環型食料自給圏

では、日本の農家を守り、食の未来を明るくするために私たちにできることは何か。鈴木さんの答えは明瞭、「食生活を変えること」である。地元でとれたものを食べて生産者を支えることが、長い目で見て一番安く、一番安全で、いざという時に食べ物に困らないための備えにもなると、鈴木さんは言う。

「日本の食料自給率が低いのは、輸入が多いからです。そうした政策をすぐに変えることは難しくても、国民が行動を変え、地域から改革のうねりを起こすことはできるはず。例えば、在来の種から栽培した食物を地元で消費して循環させる。学校給食をその核として、化学肥料・農薬を排した作物を自治体が買い、公共施設や福祉施設でも進んで使う。産直マルシェのような取り組みも合わせれば、地域の種からつくる循環型食料自給圏が成り立つのではないでしょうか。事実、そのムーブメントはもう各地で始まっています」

千葉県いすみ市では市長が音頭を取り、国産米価を大幅に上回る1俵2万4,000円で有機米を買い取ることで農家を支援。数年かけて、市内すべての小中学校で100%有機米の給食を実現させた。いすみ市は2024年、子育て環境などが評価され、「住みたい田舎(※7)」の首都圏エリア第1位に選ばれている。

茨城県常陸大宮市でも、モデル地区を中心に有機栽培を促進。オーガニック学校給食の実現を機に、有機農産物の生産から消費までを地域全体で回す体制に向け、2023年にオーガニックビレッジ(※8)宣言を発信した。

「大都市でも取り組みは可能です。東京都世田谷区では有機米給食を推進すべく、全国の米産地に協力を呼びかけました。大阪府泉大津市も農山村地域と連携し、有機米や特別栽培米を直接購入して給食に提供しています。都市部と産地が支え合う、あるいは地域間で連携する仕組みも広げていけば、いい流れができると期待しています」

そのために鈴木さんが力を入れているのが、地域における生産者と消費者の結びつきを強め、食料自給循環圏をどうつくるかを話し合い、情報交換をする場の提供である。それを主目的に2022年、一般財団法人食料安全保障推進財団を設立。全国各地でセミナーなどを精力的に展開中だ。

同時に、超党派の議員立法による「食料安全保障推進法(仮称)」の成立に向けた活動も進めている。予期せぬ事態に必要な食料は国内生産で供給できるよう、特別会計で数兆円規模の食料安全保障予算を組み、その枠内で農家支援も実行する仕組みである。

「それには現在の農林水産予算2兆円に加えて3兆円が必要という試算ですが、有事の際に国民の命を守ることを考えれば、必要な予算だと考えています。食と農の保全こそが、最大の国防策であるはずですから」

食は命の源である。その食料にいつでも国民がアクセスできる環境を整えること。それが食料安全保障の第一歩だと、鈴木さんは強調する。そしてその実現には、エネルギーを地域で循環させるシステムの構築も不可欠だと考えている。食料とエネルギーの安定供給は、人々の暮らしを支える両輪なのだから。

取材・文/松岡 一郎(エスクリプト) 写真/吉田 敬

KEYWORD

- ※1インバウンド

英語(inbound)で「内に向かう」ことを表し、日本の観光業界では訪日旅行を指す。アウトバウンド(outbound)は海外旅行。 - ※2南海トラフ地震臨時情報

南海トラフ沿いで異常な現象を観測された場合や地震発生の可能性が相対的に高まっていると評価された場合等に、気象庁から発表される情報。 - ※3作況指数

10a当たりの平年収穫量を100として、その年の収穫量を示す指数。 - ※4カロリーベース

食料からの摂取カロリー(熱量)をもとに国産品が占める割合を計算すること。生産額ベースの場合、日本の食料自給率は約63%。 - ※5核戦争による犠牲者の数

米国の研究チームが2022年8月に『ネイチャーフード』誌で発表した論文による。 https://www.nature.com/articles/s43016-022-00573-0 - ※6生産者米価

政府が生産者から買い入れる米の価格。 - ※7住みたい田舎

『田舎暮らしの本』(宝島社)が発表している「住みたい田舎ベストランキング」。いすみ市は2024年版のすべての部門で首都圏エリア第1位となった。 - ※8オーガニックビレッジ

有機農業の生産から消費まで、農業者のみならず事業者や地域内外の住民を巻き込んだ地域ぐるみで取り組みを進める市町村。農林水産省が創出を支援している。

PROFILE

鈴木 宣弘

東京大学大学院農学生命科学研究科特任教授

一般財団法人食料安全保障推進財団理事長

すずき・のぶひろ

東京大学大学院農学生命科学研究科特任教授。一般財団法人食料安全保障推進財団理事長。1958年、三重県生まれ。1982年、東京大学農学部卒業後、農林水産省に入省。その後学界へ転じ、1998年、九州大学農学部助教授。同大学院農学研究院教授などを経て、2006年、東京大学教授、2024年より現職。1998年〜2005年(夏期)コーネル大学客員教授。専門は農業経済学、国際貿易論。日本の食料安全保障問題の第一人者として、食料危機に関する情報発信、農林水産業の振興、地域の活性化に努める。近著に『世界で最初に飢えるのは日本 食の安全保障をどう守るか』(2022年、講談社)などがある。