伝統の木工技術を和モダンに活かす

有限会社桶栄川又

匠の新世紀

有限会社桶栄川又

東京都江東区

平安時代から鎌倉時代にかけて中国から伝わったとされる桶。

江戸時代や明治時代には日用品として、日本全国で盛んに生産された。

戦後、プラスチック製品に押され、需要が激減したものの、おひつに入れたご飯がおいしいことや酒や醤油づくりで品質がよくなることにより、再び注目されている。

東京都内で江戸結桶の唯一のメーカーとなった有限会社桶栄川又を取材した。

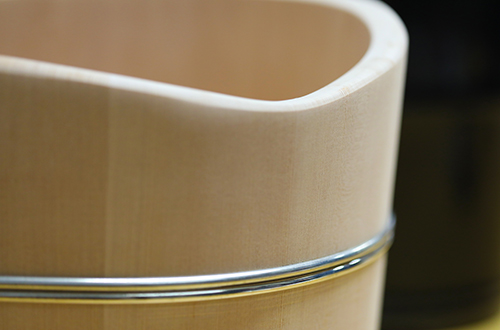

モダンなデザインが印象的な桶栄の結桶

川又栄風さん

東京都江東区にある有限会社桶栄川又は、1887年(明治20年)の創業。今年で創業136年を迎える「江戸結桶(ゆいおけ)」のメーカーだ。現在の当主・川又栄風(えいふう)さんで4代目となる。

木製の桶には曲物桶(まげものおけ)と結桶がある。結桶は、短冊状の複数の側板(がわいた)を箍(たが)をはめて密着させるもの。我々が「木桶」と聞いて普通にイメージするものだ。

桶栄のある深川エリアは、江戸時代には全国各地から木材が集まる貯木場・木場があることから、木工関係の職人が多く住む場所だった。川又さんが父の栄一さんに師事した1986年当時も、都内に7~8軒の結桶の工房があったというが、現在は桶栄1軒だけとなった。戦前には、液体や生ものを運んだり、保存したりする日用品として利用された結桶だが、戦後はプラスチックの普及やライフスタイルの変化により、結桶の需要が激減した。川又さん自身も父の後を継ぐ予定はなく、一度は就職したものの、ものづくりに挑戦したい気持ちが強くなり、父に弟子入りすることを決意したという。

伝統工芸品「江戸結桶」の特長を川又さんは「国有林材のヒノキやサワラの特性により耐水性に優れ、抗菌性も高いこと。年輪が密なので濡らしても変形が起きにくく、軽くて扱いやすいこと」だという。そのため、「結桶のおひつに炊きたてのご飯を入れるとご飯を保湿し、さらに余分な水分も取ってくれるので、ちょうどいい硬さのご飯を食べることができる」のだ。

日本人の米の消費量は年々減少しているものの、おいしいご飯にこだわる人が増えたため、おひつの注文はここ数年増えているのだという。

「最近の寿司店は、食材だけでなく、内装や器などにもトータルに質の高い提案をします。その流れで、弊社の品を求める店も増えました」

こうした高級寿司店で好評なのが、川又さんが考案した洋白銀(ようはくぎん)の箍をはめた高級感のある結桶だ。

きっかけとなったのは、2006~2010年に中目黒にあった日本とヨーロッパで買い付けした、インテリアライフスタイルのセレクトショップに製品を置いてもらったこと。オリジナルのアイテムを考案する中で、それまで竹や銅でつくられていた箍を、カトラリーなどに使われる洋白銀でつくってみたところ、銀の風合いが高級感を醸し、白い木目とも調和して、モダンなデザインになった。

売上げも好調で、これを機に、全国のギャラリーやセレクトショップから注文が入るようになった。

伝統を継承しつつ自分流に工夫すること

桶栄では、製材から仕上げまで、すべての工程を1人で行うため、川又さんが全工程をマスターするには約10年がかかったという。

結桶の工程は、おおよそ次の通り。

① 材木店で自然乾燥している木材(主にヒノキの一種サワラを使う)を、つくる桶の深さに合わせて輪切り(玉切り)にする。

② 小口に鉄製の割鉈(わりなた)を当て、木槌で打って、小割にする。

木の特性を見抜き、効率よく割らなければいけないので、川又さんは一番難しい工程だと話す。

③ 両端に持ち手の付いた「銑(せん)」と呼ばれる刃物を使って、荒削りして側板のおおよその形を決める。

④ 内丸鉋(うちまるがんな)を用いて、側板の外側を削る。

⑤ 大型の鉋をひっくり返したような正直鉋(しょうじきかんな)で側板の側面(隣の板と接する部分)を削る。この時、組み上げた時に円形になるように、自作の型に当てて、角度を確認。さらに、桶の上部と下部の寸法差(テーパー)も考慮し、やや扇形に削る。側板と側板の接合面がまさに「水も漏らさないように」ぴったり合わないといけないので、神経を使う作業だ。

⑥ 側板を木工用接着剤で仮留めし、真鍮(しんちゅう)製の仮輪で締める。

⑦ 桶の内側や外側、小口などに鉋をかけて仕上げていく。

⑧ 本番の箍をはめ、底板を入れて完成。

言葉でいうのは簡単だが、実際に1人でできるようになるには大変だったという。

「初めは父と同じようにやっていたのですが、どうしてもうまく行きませんでした。手の大きさも腕の長さも体格も違うし、筋力も違いますからね。そこで刃の研ぎ方や刃の出し方を修正し、身体の使い方も変えて、自分流に調整しなければいけないということに気づいたのが3~4年してからですね。それからは“腕が上がった”ことが実感できました」

川又さんは、ものづくりのおもしろさは、毎日同じものをつくり続ける中で、こうすればうまくいくという発見や、今日は昨日よりもうまくできたと実感できることだという。

「同じものを何個つくっても完璧ということはないのですが、それでも進歩していることを実感した時は楽しいですね」

実用品であることにこだわりたい

桶栄の製品はこの十年くらい、国内外の美術館の企画展やデザイン展などに招聘されることが多い。

「単なる伝統工芸品や生活雑貨ではない『海外にも通じる、日本の現在が表現されている意匠』ととらえられているのではないか」と川又さんは語る。

だが、川又さんはあくまでも「実用品」にこだわりたいという。

「丈夫で使いやすく、伝統の素材と技法、その特性を活かしたものづくりをした上で、形の美しさも表現したい」

そのためには、現在のライフスタイルに合った製品の開発やバージョンアップが欠かせない。

「例えば、日本人はお米をあまり食べなくなったのでおひつは昔のような大きいものは必要ありません。さらに、多くの人はテーブルで椅子に座って食事を取るわけですから、おひつをテーブルに置くことを想定すると、高さは低いほうが使いやすい」

こうした考えに基づき川又さんが考案したのが、現在の江戸櫃だ。

他社が廃業する中で、桶栄が事業を継続できている理由を川又さんは、次のように話してくれた。

「今では入手が困難な上質な稀少材を継続して提供してくれる材木商がいること、時間と手間がかかる伝統技法をあきらめずにやり続けたこと、そして定番商品でも時代に合ったマイナーチェンジをくり返したこと、さらに特殊なオーダーにも対応したことが、製品をバージョンアップさせたと思います」

現代人のライフスタイルに合わせた、実用的なものをつくり続けたいという川又さん。これからもものづくりのおもしろさを楽しみながら、伝統の技を活かした製品をつくり続けてくれることだろう。

取材・文/豊岡 昭彦 写真/斎藤 泉

PROFILE

有限会社桶栄川又

東京都江東区にある木工芸品の工房。1887年(明治20年)の創業。現在の川又栄風さんは4代目。先代は風呂桶やおひつなどの生活用品を中心に製造していたが、栄風さんは、現代人のライフスタイルに合わせた製品を開発、製造している。