天然藍の魅力を日本に世界に

蛙印染色工芸株式会社

匠の新世紀

蛙印染色工芸株式会社

埼玉県八潮市

和服用の反物を100%天然素材の藍で染める工房が埼玉県八潮市にある。

江戸時代から続く伝統の染色技術を継承する蛙印染色工芸株式会社を訪ねた。

高度成長期の公害解決に100%天然素材を選択

代表取締役 大澤一雄さん

「ジャパンブルー」と呼ばれ、東京オリンピック・パラリンピック2020のロゴにも使われた藍色。日本を代表する染料といわれ、その歴史は古く、一説によれば縄文時代晩期から日本にあったとも、奈良時代に朝鮮半島から伝わったともいわれる。当時は、高貴な色として支配階級でしか使われなかったが、江戸時代になると、大量生産が可能になり、庶民の間でも使われるようになった。各地で原料であるタデアイが生産されるようになり、中でも徳島藩(現在の徳島県)では藩主である蜂須賀家が生産を奨励し、徳島の特産物として全国的に広めた。

埼玉県八潮市にある蛙印染色工芸株式会社は、徳島県産の藍を使用し、100%天然素材による藍染めを行っている企業だ。創業は1962年(昭和37年)。

「八潮市周辺は江戸時代から浴衣などの生産が盛んな地域で、綿布の染色業が地場産業として根付いていました」

と、同社代表取締役の大澤一雄さんは語る。

「当時は弊社も他社同様に化学薬品を用いた藍染め(化学建て)を行っていました。しかし、日本が高度成長期になると、このエリアでも公害が問題になり、排水に浄化装置を付けなければ染色業を続けられないことになりました。これに対応できない八潮市の染色企業の多くが廃業に追い込まれる事態になっていました」

そんな時に先代社長の大澤石雄さんが出会ったのが、徳島県の藍師として有名な佐藤家19代目の佐藤昭人(あきひと)さんだった。佐藤さんから藍染めの原料の「すくも」を卸してもらうことになり、同時に「100%天然素材の『灰汁(あく)発酵建て』に挑戦してみてはどうか」というアドバイスをもらったという。

100%天然素材なら浄化装置は必要ないため、石雄さんは灰汁発酵建てに切り替えることを決意。79年、石雄さんは京都の職人さんに弟子入りし、その方法をマスター、以来40年以上にわたり、蛙印染色工芸は日本伝統の染色法である「灰汁発酵建て」にこだわって藍染めを行ってきた。

手間はかかるが安全な伝統の藍染め

伝統的な藍染めの工程は、以下のように行う。

(1)タデアイという植物の葉を収穫し、乾燥、発酵(約4カ月)させて、「すくも」と呼ばれる染料をつくる。

(2)染色工場では、仕入れたすくもに灰汁(木を燃やした灰に水を加えたもの)、日本酒、ふすま(小麦の外皮)、石灰を加え、これを発酵させ、染め液をつくる(約1週間)。

(3)布を染め液に浸し、取り出すと酸素に反応して薄い藍色が生まれるので、これを乾燥させる。目指す色になるまで、この工程を18~24回くり返す。

(4)最後に水洗いして、糊などを洗い流し、乾燥させれば完成。

この伝統的な藍染めの方法に対して、現在多くの染色工場で行われているのは、灰汁の代わりに苛性ソーダなどの強アルカリの化学薬品を使用する「化学建て」だと大澤さんは語る。

「化学建ては短い時間で染められて効率はいいのですが安全性に問題があると思います。灰汁発酵建ては、自然素材だけを使用しているので、口に入れても安全で、色も長持ちするなど、似て非なるものです」

と、大澤さんは灰汁発酵建ての安全性を強調、藍は健康にもいいという。天然の藍は古来、解熱、解毒や抗炎症などの効果がある薬用植物として知られ、腹下しの薬とされたこともあったそうだ。

「即効性があるわけではないので、長く使わないと効果は出ないし、すべての人に効果があるわけではないのですが、藍染めした下着を着て、アトピーや乾燥肌など、皮膚のアレルギーが治った人もいます」

反物を染める独特の染色法

さらに蛙印染色工芸では、八潮市に江戸時代から続く「長板中形」という染色技法も継承している。長板中形は、江戸時代に流行した浴衣の代表的な染色方法で、長さ約6.5m、幅約0.46mの長い板の両面に綿布の反物を貼り付けて、和紙でつくった型紙で紋様を型染めするもの。

(1)複雑な模様を切り抜いた精巧な型紙を綿布に置き、防染糊(ぼうせんのり)をその上から塗り付けると、切り抜いた部分の布に防染糊が付く。型紙の上をすべて塗り、型紙をはがすと、布の上に型紙の模様が残る。

(2)型紙を次の位置に移動。星と呼ばれる印を合わせて、模様がつながるように型紙を置き、また防染糊を塗る。この作業をくり返し、反物1本分に型紙の模様を防染糊で描いていく。

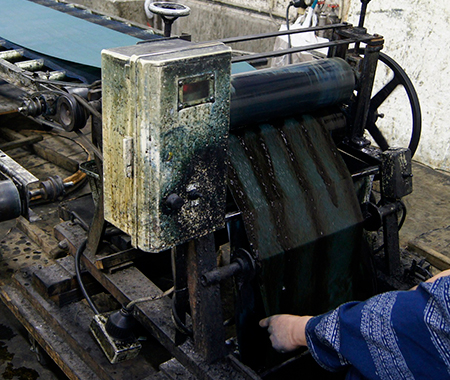

(3)防染糊が乾燥したら、藍甕(あいがめ)に浸し、専用のローラーで布を巻き上げて、台の上に広げて空気にさらし乾燥させる。この工程を何度もくり返す。

(4)求めている濃さに染め上がったら、最後に防染糊を洗い流すと、糊を塗った部分が藍に染まらず、白い模様となって残る。

この長板中形という技法は大正時代にほとんどが廃れ、八潮市内でも行っている工房は数軒が残るだけだが、蛙印染色工芸では現在もこの染色方法で行っているのだ。

外国人に大好評の本物の藍染め

蛙印染色工芸では、販路を広げるために、呉服の反物の藍染め以外にも手拭い、Tシャツ、マスクなど、様々なアイテムの藍染めも行っている。

「主に和物雑貨のお店に置いていただいているものですが、外国からの観光客に好評でした。安価な化学建てのものと並べておくと、価格の張る弊社の製品の方を買ってくださる人が多く、わかる人にはわかるのだとうれしく思ったものです」

だが、コロナ禍が発生してこの2年間は、和物雑貨がほとんど売れなくなった。

「呉服の需要は、年々減っているものの、減り方がゆっくりなので、うちは反物の染色でなんとかやっていけている状況です」

と、大澤さんはコロナ禍での苦しい経営状況を語った。

取材の最後に大澤さんは社名の謂れについて話してくれた。

「ここの地名は柳之宮(やなぎのみや)というのですが、祖父が花札の『柳に蛙』にちなんで『柳だから蛙だ』と名付けたのです。ずっと嫌だと思っていたのですが、花札の絵の意味を知って誇りに思うようになりました」

花札の「柳に蛙」の絵は、書道家の小野道風を描いたもの。道風が散歩中に、柳に飛びつこうとする蛙を見かける。何度となく飛びつき、ことごとく失敗しながらも最後に成功する蛙の姿を見て、道風は挑戦することの大切さに気づいたという逸話だ。

挑戦を止めない……。「蛙印」という社名にはその決意がこめられている。

取材・文/豊岡 昭彦 写真/竹見 脩吾

PROFILE

蛙印染色工芸株式会社

1962年創業の呉服の染色加工工房。1979年から灰汁発酵建て藍染めに着手し、これ以降、他の染色方法を止め、灰汁発酵建てだけに専念。近年は呉服以外にスカーフやTシャツ、マスクなどの藍染めも行っている。