ブリッジテクノロジーとしてのCCSで持続可能な社会の構築を

佐藤 徹

Opinion File

カーボンニュートラル CCSが示す可能性

日本政府は2050年に温室効果ガスの排出をゼロにする、いわゆるカーボンニュートラルを目標とすることを宣言した。

「カーボンニュートラルに向かって、すべてのエネルギーが再生可能エネルギーに置き換わるという方向性、つまり完全グリーンエネルギー(※1)に向かっていくことは間違いありません。ただし、完全グリーンエネルギーを達成するには、移行期間が50年くらいは必要だと私は考えています。現在ある火力発電所を一気にやめて、すべてを自然エネルギーにしたら、経済的な影響が大きく、国民生活や社会に大きな痛みが伴います。国民や社会に対して痛みが少なくなるよう配慮し、徐々に変化していくことが重要です」

と話すのは、日本のCCS(※2)研究の第一人者である東京大学大学院新領域創成科学研究科佐藤徹教授だ。

佐藤教授が研究するCCSは、この移行期間に社会の痛みを小さくする「ブリッジテクノロジー(橋渡し技術)」だという。

「政策としては、まずCO2排出量が大きいものから手を付けていくでしょう。つまり、CO2排出量が大きいとされる石炭火力発電所は、最初に手がけるものの1つになると思います。一方で、石炭火力は資源のない日本においては重要なベースロードもしくは調整電源であり、一気になくすことはできません。石炭火力は将来的に少しずつ減ってはいくものの、2070〜80年くらいまではCCSとともに歩むことになると考えています」

安全に地中深くに貯留するCCS

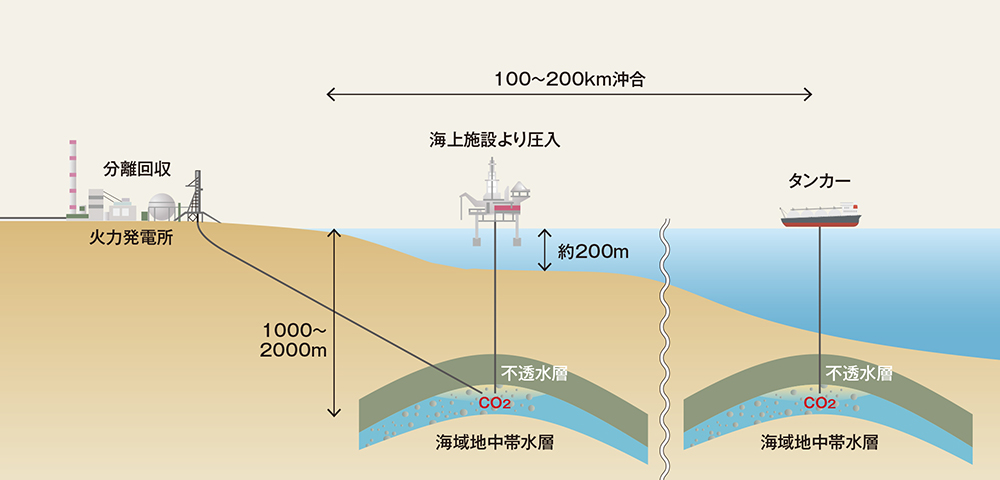

CCSは、発電所などの排気からCO2を分離回収し、それを地中深くにある「帯水層」と呼ばれるCO2を通さない層に圧入・貯留する技術。帯水層はCO2を半永久的に貯留できると考えられており、地中に貯留されたCO2は排出されなかったと見なされる。佐藤教授によれば、CCSの過程で必要となる分離回収、輸送、圧入、貯留などの技術は、すでに確立されており、今後はよりコストを低減させることや安全性、効率性を高めるための研究が続けられていくことになる。

CCSの分野で一番先行しているのは米国で、すでに商業ベースで利用されているという。

「米国ではCCS-EOR(Enhanced Oil Recovery、石油増進回収法)という技術によってCO2を地中に貯留しています。EORは、石油を地中から掘り出す時にガスを圧入し、その圧力で最後の1滴まで石油を採取するための技術です。従来は空気を注入していましたが、代わりにCO2を注入するのがCCS-EORです。これによりCO2の貯留と石油の増進回収が同時にできるので、一石二鳥ということですね。カリフォルニア州ではCO2を貯留すれば税制優遇措置があるので、企業の利益に直結します」

日本では、2016年から2019年にかけて、経済産業省が苫小牧沖でCO2を30万トン貯留するという実証試験(※3)を行っている。

「日本には、大きな油田やガス田がないので、米国のように陸地ではなく、海底での地中貯留が有力です。海底の帯水層には、砂の層の中に大量の水が含まれていますが、そこにCO2を注入し、貯留しようという構想です」

苫小牧沖の実証試験もこの方法で実施された。実験は成功裏に終了し、現在もモニタリングが続けられている。

日本は世界で6番目に海域面積の広い国で、この海域への地中貯留は候補地を探すのも容易なように思える。だが、実証試験が行われたものの、実際に実用化されないのは、どうしてなのだろうか。

「日本の海域でのCCSには、2つの問題があります。1つは注入できるキャパシティ、容量が少ないこと。そしてもう1つは社会的受容性、つまり社会の同意を得なくてはならないことです。

地震大国である日本の周辺には断層があることが知られていますが、活断層のあるところは漏洩リスクがあるので貯留できません。断層がないところを選んで入れなくてはいけないので、帯水層であっても入れられる量が限られてきます。さらに、断層がなくて安全と思われるところでも、地元の了解がないと入れることができません。具体的には漁業権の問題があります。これはCCSに限らず、洋上風力でも同じことが言えます」

こうした地元の反対の多くは、万が一CO2が帯水層から漏れたら、海の生態系に影響が出るのではないか、風評被害で魚が売れなくなるのではないかという不安が根底にある。

こうした地元の人々の不安に応えるのが佐藤教授の研究テーマだ。

漏洩リスクの検証とより安全な貯留方法の開発

佐藤教授の研究テーマは、大きく2つあり、1つはCO2が漏洩した場合の影響調査。もう1つは、CO2ハイドレートを利用した貯留方法の研究だ。

前者は、貯留したCO2が地震などによって、海中に漏洩した場合に、生物や環境にどのような影響があるのかを調査・研究するもので、漏洩を監視する方法に加え、海中のCO2濃度を調べることで、漏洩位置を特定する計算方法なども研究対象だ。

後者のCO2ハイドレートは、よく知られるメタンハイドレートと同じように、高圧低温の環境下でCO2が氷のように結晶化するもので、人工的にCO2ハイドレートをつくり、貯留できれば、漏洩リスクは格段に小さくなり、長期安定的に貯留することが可能となる。

「これらの研究が完成すれば、地元の方々がCO2貯留に抱く不安を解消し、社会的受容性を確保しやすくなるはずです」

と、佐藤教授は語る。

一方、CCSで処理できるCO2の総量が発生するCO2に見合わないのであれば、技術があっても絵に描いた餅にすぎない。日本で発生するCO2はどのくらいあり、そのうちどのくらいを処理できると想定しているのだろうか。

「今日本では、年間12億トンぐらいCO2が出ていますが、カーボンニュートラルを実現するためにはそのうち年間1億トンぐらいはCCSで処理しなければいけないと考えています。苫小牧の実証試験では年間10万トンの圧入を3年間行いました。苫小牧は実証試験なので量を絞りましたが、実際は年間100万トンぐらいは入れられると言われています。年間1億トンを処理するには、同規模のものが100個必要になります。これは簡単なことではありません」

この解決策として考えられているのが沿岸部だけでなく、沿岸から数百km離れた深海下の地中に貯留する方法と、東南アジアなどに技術移転し、大陸棚などの安定した場所に貯留する方法の2つだ。

「沿岸から離れた場所であれば、地元の方からも比較的容認されやすいし、漁業権の問題も回避できます。さらに深海は高圧のため、CO2ハイドレートにできれば、安定的に貯留できます。もう1つが、海外と連携して、日本のCCS技術を提供するので、協力してCCSを進めましょうという方法です」

海外との連携の場合には、実際にCO2を日本から運ぶ方法のほか、二国間クレジット制度(※4)を活用し、日本のCO2が削減されたことにすることも可能だ。

だが、佐藤教授が提案するのは、もっと積極的にテクノロジーを活用して、漁業を活性化するという方策だ。

「洋上風力に関して、いわゆる『再エネ海域利用法(※5)』というのがあるのですが、端的に言えばこれは洋上風力に協力してくれたら地元に様々な特典があるという法律です。これまで応募してきたコンソーシアムの地域の漁業組合を見てみると、地元の協議会に積極的に参加し、地球温暖化の問題も真剣に考えているようです。そこで、私が提案したいのは、CCSや洋上風力で計測している海上気象データや海水モニタリングのデータを漁業者に活用してもらうことです。例えば、魚は酸素濃度が高いところや栄養が豊富なところ、水温が適したところなどを好み、移動すると言われています。こういうデータを漁業者が活用すれば、もっと効率的な漁業ができるし、漁業を成長産業として捉え直すことも可能なのではないかと思います。洋上風力やCCSなどのエネルギー産業と、漁業の共存共栄が可能になると思うんです」

対立を回避することだけを模索するのではなく、ともに助け合う道を探ることが重要だ。

関連法の整備と規制緩和の重要性

佐藤教授は法整備の必要性も指摘する。

「実はCCSのコストの6割から7割は、『CO2の分離回収』で発生しています。火力発電所からCO2だけを分離する。そこに一番コストがかかっているんです。それはなぜかというと、貯留するには海洋汚染防止法で純度99%以上のCO2でなければならないと定められているからです。世界標準になっているロンドン条約(※6)ではこのような純度は必要とされていません。海外では85%とか、95%で運用されています。純度99%以上は日本だけで、純度95%でも環境に問題なければコストは大幅に下がり、CCSの利用促進に直結します」

より優れた回収法が開発されれば、さらにコストを下げることが可能となるとし、その1つとして、J-POWERが中国電力株式会社と共同参画している、広島県の大崎クールジェン(※7)で実証試験を行っているような石炭ガス化技術にもその可能性があるという。

持続可能な未来に向けたやさしい橋渡し技術

最後に、日本社会は環境にやさしい、持続可能な共生社会の構築に向けて、どのような取り組みが必要になるのだろうか。

「先ほども述べましたように、カーボンニュートラルに向けた構造転換には大変な労力と時間がかかります。そこで必要となるのがCCSに代表されるブリッジテクノロジーであり、さらに巨大洋上風力ファームでつくった電力を陸までどうやって効率よく持ってくるか、あるいは北海道でつくった電力をどのように東京まで運んでくるか。そういう送電ネットワークなどのインフラを含めて、整備していく必要があります。そして、海洋を利用する洋上風力でもCCSでも、漁業と共存共栄できるような道を探ることが重要だと思います」

ネガティブなインパクトを最小化しながら、徐々に構造転換を図ることが持続可能な共生社会をつくるためのポイントだと佐藤教授は教えてくれた。

取材・文/豊岡昭彦 写真/ご本人提供

KEYWORD

- ※1グリーンエネルギー

水力・地熱・太陽光・風力・バイオマスなどからつくられるエネルギーのことで、再生可能エネルギーと同義。 CO2排出や廃棄物が少ないことから、環境負担が少ない。一方、化石燃料でつくられるものの、CCSにより、CO2排出ゼロにしたものをブルーエネルギーと呼ぶ。 - ※2CCS

Carbon dioxide Capture and Storageの略。日本語では、CO2分離回収・貯留。火力発電所などから排出されるCO2を分離回収して、地中に安定的に貯留する。 - ※3苫小牧沖の実証試験

経済産業省が2012~19年度に北海道苫小牧市沖で行ったCCSの大規模な実証試験。2015年度から工事が始まり、実際の注入は2016~19年の3年間。 - ※4二国間クレジット制度

Joint Crediting Mechanism。先進国が途上国に技術を移転し、協力して温室効果ガスの削減に取り組んだ結果、削減できた成果を両国で分け合う制度。2015年のCOP21において決められたパリ協定に盛り込まれた。 - ※5再エネ海域利用法

正式には、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律。洋上風力発電の導入を促進するための法律で、事業者は公募で選ばれ、区域内では最大30年間の占用許可を得ることができる。 - ※6ロンドン条約

正式名称は「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約」。1972年12月にロンドンで採択され、1975年8月に発効。水銀、カドミウム、放射性廃棄物などの有害廃棄物の海洋投棄を禁止。日本は1980年10月に同条約を締結。 - ※7大崎クールジェン

石炭ガス化燃料電池複合発電とCO2分離・回収技術の融合を目指す目的で、2009年に事業会社設立。国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)助成のもと、3段階の実証事業を実施している。

PROFILE

佐藤 徹

東京大学大学院

新領域創成科学研究科教授

さとう・とおる

東京大学大学院新領域創成科学研究科教授。1986年、東京大学大学院工学系研究科船舶工学修士課程を修了し、株式会社ブリヂストン、英国インペリアルカレッジ化学工学科博士課程(Ph.D.)、東京大学大学院工学系研究科環境海洋工学専攻助教授などを経て、2004年より現職。主な研究テーマは、メタンハイドレート生産に関するモデル研究、CO2海洋隔離と海域地中貯留に関する環境影響評価、微細藻類培養高効率フォトバイオリアクターの開発など。経済産業省のCO2固定化有効利用技術検討委員会委員、環境省海底下CCS検討会委員、国土交通省国立研究開発法人審議会委員、内閣府総合海洋政策本部参与、日本船舶海洋工学会理事、日本海洋政策学会理事、日本工学会理事などを歴任する。