「地産地消」で共生する近未来のエネルギーシステム

柏木 孝夫

Opinion File

「2050年」に向けた日本の電源バランス

経済産業省はこの7月、「第6次エネルギー基本計画」の素案を発表した。再生可能エネルギー(以下、再エネ)や天然ガスといった電源の比率をはじめ、エネルギーの需給に関する国の中長期的な政策方針を示したもので、10月に閣議決定される見通しだ。

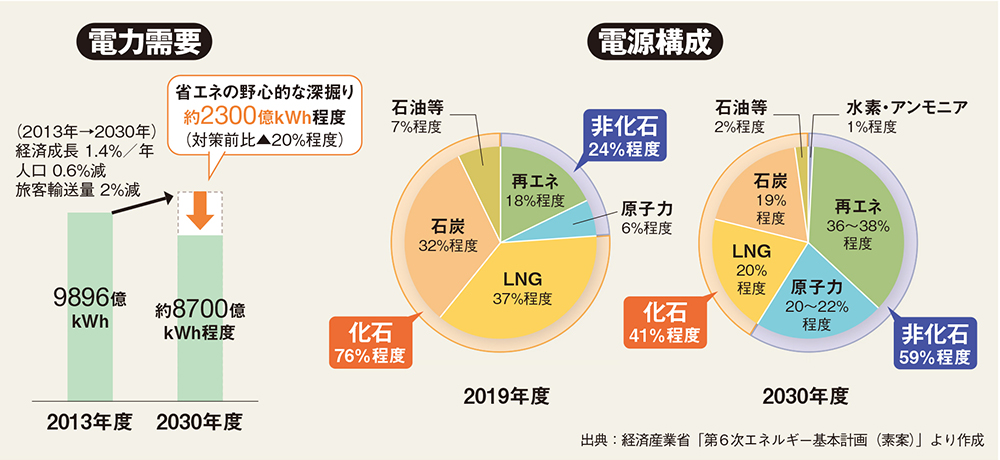

それによると、2030年度の電源構成に占める再エネの割合は、36〜38%程度を目標にするという。2019年度の実績である18%のほぼ2倍。「再エネの主力電源化」をうたって2018年に策定された、現行のエネルギー基本計画の目標値22〜24%程度を大幅に上回る「野心的な見通し」とされている。原子力発電は20〜22%程度、水素やアンモニアによる発電は1%程度とされ、これらと再エネの合計で、CO2を排出しない脱炭素系電源は59%程度となる。同時に省エネ対策の強化により、今後9年間で電力需要を2割ほど抑え込む目標を描いている(図参照)。

「野心的」でなければならない背景に、深刻化する気候変動問題(温暖化)があることは言うまでもない。「パリ協定」(※1)に基づく地球温暖化防止策に向けて国際社会が知恵を絞る中、欧州連合(EU)は同じ7月に日本を遙かにしのぐ目標値を打ち出し、2030年までに再エネの電源比率を65%に引き上げると発表した。日本は後れをとったということなのか、野心的目標はどこまで現実味があるのか。エネルギーシステム研究の第一人者として知られる東京工業大学科学技術創成研究院先進エネルギーソリューション研究センター長の柏木孝夫特命教授に聞いた。

「気候変動対策はその国・地域のエネルギー消費や燃料確保といった問題、すなわち経済活動に密接に関係していますから、それぞれが国益や国情に応じた種々様々な戦略を立てて臨んでいます。単に再エネの比率だけを比べて、進んでいるとか遅れているとかいう問題ではありません。EUではタクソノミー(※2)といって、持続可能な経済活動に関する独自の基準を設けて、企業への投資を促す仕組みをつくりましたが、これなどは一方で脱炭素化の高い目標を掲げつつ、他方では成長市場で優位に立つことも狙ったしたたかな戦略といえるでしょう。

日本の場合、そもそも資源に乏しく、輸入燃料に頼らざるを得ない国ですから、エネルギー安定供給のためには特定の電源に偏ることは得策ではありません。エネルギーの選択肢を減らすことなく、発電方法も幅広く用意しておくことが重要です」

日本では昨年10月、菅義偉首相が「2050年までに温室効果ガスの排出量実質ゼロ」の方針を表明。それを踏まえ、今年4月には2030年度の排出削減目標を、従来の26%から46%へと一気に引き上げた(2013年度比)。国際公約ともいえるこの目標を達成することを大前提に、そのために必須となる技術革新や、エネルギーの安全性、安定供給、経済性、環境性のすべてを加味してバランスを取った結果、算出されたのが今回の電源構成案であると、柏木教授は言う。「2050年にカーボンニュートラル(※3)を実現する、その通過点としてここまでは到達しておかなくてはならない、というのが2030年の目標値です。では、その実現可能性はどうなのか。多くの人が否定的かもしれませんが、私はイノベーション、つまり新しい技術の開発によって勝算は十分にあると見ています。そのキーワードの一つとなるのが、『エネルギーの地産地消』です」

再エネの「弱点」を補うエネルギーの地産地消

エネルギーの地産地消とは、地域で開発した再エネや蓄電池などの電源を、地元の電力会社などがとりまとめ、地域のために供給する仕組みをいう。そこには地域の再エネ事業者や配電会社、小売電気事業者などが連携するだけでなく、太陽光パネルや電気自動車などを保有する企業や工場、一般市民も、電力供給者として参加できる余地が開けている。

これまでの大規模発電設備や大手電力会社が中心となる集中型の電力供給システムには、災害時などに地域の状況に応じたこまめな制御がしにくいなどの弱点があった。地産地消型、すなわち地域に散らばる電源を活用する方法であれば、そうしたリスクの分散に加え、未利用エネルギーの有効活用や、地域の活性化にも役立ち、再エネを推進するため脱炭素化も進む、などのメリットがある。

具体的にそれはどんなシステムなのか。それを言う前に柏木教授はまず、再エネと電力にまつわるよくある誤解を二つ指摘した。

「一つ目の誤解は、環境にいいのだから、電源はすべて再エネに置き換えればいいという考え方です。自然エネルギーを使って発電する以上、再エネは天候や時間帯、季節などの影響を受けやすく、安定した出力が得られにくいという弱点がある。特に太陽光や風力は変動が大きく、毎日の生活を支えるベースロード電源には適していません。水力は安定していますが、国内の大規模電源の開発はほぼ終わっていますし、地熱も火山列島のポテンシャルは高いものの、開発には相当の時間もお金もかかる。バイオマス(※4)は間伐材を使うため、国内での量産には限度があります」

こうしてみると、再エネの弱点を補う「出力調整」の機能が別に必要であることがわかる。発電量に余裕があるときの余剰電力を貯めておく蓄電池はその最たるもの。揚水発電(※5)を巨大な蓄電池に見立て、電力消費の下がる夜間に汲み上げておいた水を、昼間の発電に使う方法もある。ただし、蓄電池は貯めておける量と時間に制約があり、大量に投入するには莫大なコストがかかる。

それならば、調整が不要になるほど大量に、再エネの発電量を増やせばいいではないかと考えがちだが、これが二つ目の誤解である。

「例えば、農地と協力して膨大な太陽光パネルを運用すれば、国内消費電力の2倍もの電力量が得られるという試算があります。確かに計算上は可能ですが、現実にはあり得ない。なぜなら、多少の蓄電は可能ですが、原則として電力システムは需要と供給が『同時同量』の関係でなければ破綻してしまうから。使用量に対して発電量が多すぎると電圧と周波数が上がり、逆に少なすぎれば両方とも下がり、うまく制御できなければ停電を引き起こす。これは電圧が人間の血圧で、周波数が脈拍に当たると考えればわかりやすい。高血圧や不整脈は命に関わる大問題です」

電力システムは、いわば生き物であると柏木教授は言う。一時的に大量に供給したからといって、健全に安定して動くわけではない。ましてや出力調整を要する再エネを主力電源にするのであれば、変動要素に柔軟に対応しながら効率よく需給バランスを保つことができる、地産地消の分散型エネルギーシステムに期待がかかることになる。

エネルギーを分散するマイクログリッドの試み

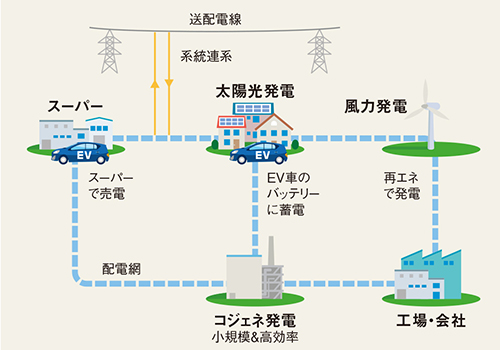

「分散型エネルギーシステムを理解するのにわかりやすいのは、電気自動車(EV)の活用でしょう。シェアリングの発想で、EVを蓄電池としても使う。太陽光などで発電した電力を貯めておき、走るのに使うだけでなく、例えば、買い物に出たついでにスーパーマーケットで電気を売る、引き換えにサービスを受けるといったシェアリングビジネスにもつなげられます。20年後には車の販売台数の5割以上はEVに替わるともいわれますから、影響力は大きいでしょう」(上図「分散型エネルギーシステムの例」参照)

日本のエネルギー需要全体のうち、発電が占めるのは約26%で、残り74%は自動車や製鉄に使う燃料などの非電力部門である。地球温暖化防止を考えるなら、当然この非電力部門の脱炭素化が必須であり、その一つの方策がEVのような電化の促進であるという。ここに再エネ由来の電力や、分散型エネルギーの仕組みが生かされることになる。

加えて柏木教授が重視するのが、デジタル技術の活用だ。地域に分散する様々な電源をネットワークで結び、あたかも一つの発電所のように運用することをVPP(Virtual Power Plant)と呼ぶが、これにはデジタル制御が不可欠である。どこで電力が不足し、余っているかを監視し、リアルタイムで需給調整を行うデマンド・レスポンス(DR)の技術や、そのシステム全体を管理するCEMS(Community Energy Management System)が求められる。

こうした分散型エネルギーシステムは「マイクログリッド」とも呼ばれ、すでに多くの自治体が社会実装に向けて取り組んでいる。福島県の相馬市スマートコミュニティ事業(※6)もその一つ。ここでは太陽光発電による電力を用いて水素をつくり、燃料電池(※7)を整備するなど、CO2フリーの循環型地域社会づくりの実証事業が進行する。

「エネルギーの地産地消には水素も欠かせません。実は電力の調整機能を強めるには、蓄電池より水素のほうが有力です。大量に長期的に貯蔵することができますから」

水素社会に向けてゼロエミ技術の挑戦

水素(H)は水(H2O)を電気分解することで製造できる。出力調整を兼ねて再エネの余剰電力をこれに使い、生じた水素を超低温で圧縮保存しておき、必要なときに燃料電池を介してエネルギーとして利用すればよい。今回の東京五輪でもそうして製造された福島産の水素エネルギーが、聖火台や都営バスの燃料、選手村の電気などに使われたことは記憶に新しい。「再エネの推進に水素は不可欠」(柏木教授)なのである。

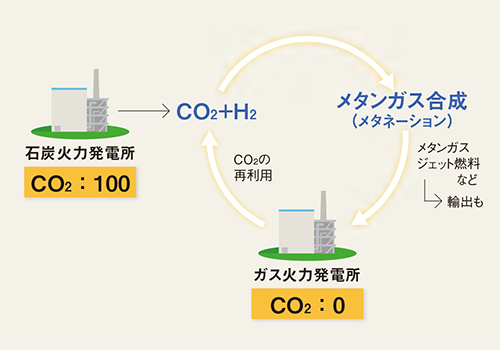

「水素は化石燃料からも取り出せます。石炭を蒸し焼きにすると水素と炭素を含むガスが出るので、これを水と反応させてCO2だけを取り除きます。こうすると残った水素が使えるだけでなく、CO2のリサイクル利用という新たな展開も拓けます。人工光合成の技術で農業に生かしたり、再び水素と反応させてメタンガスを合成し、その合成燃料をさらに発電に使ったり。ここで生じるCO2はもともと除去したものと同等ですから、実質排出量ゼロとなるのです」(上図「CO2のリサイクル活用」参照)

柏木教授が特に注目しているのは、再エネ由来の合成燃料を航空機などに利用する「e-fuel」(※8)。この技術で世界をリードすれば、燃料輸入国の日本が逆に輸出国に転じるイノベーションも夢ではないという。そうしたカーボンニュートラルに関する世界最先端の研究推進拠点となるのが、柏木教授を会長として昨年6月に発足した「東京湾岸ゼロエミッションイノベーション協議会」である。「このエリアに集結する企業や学術機関、行政機関との連携で、世界初のゼロエミッション版シリコンバレーを目指します」

過去に排出されたCO2までも削減する「ビヨンド・ゼロ」の実現を視野に、産官学民の協働が始まっている。

取材・文/松岡一郎(エスクリプト) 写真/吉田敬

KEYWORD

- ※1パリ協定

地球温暖化対策の国際的枠組みを定めた協定。2015年12月の気候変動枠組条約締約国会議(COP21)で採択された。 - ※2タクソノミー

Taxonomy。気候変動対策である欧州グリーンディールに基づき、企業活動に対するグリーン投資を促すEU独自の仕組み。 - ※3カーボンニュートラル

温室効果ガスの排出量と削減量を相殺し、排出量を実質ゼロに抑えること。 - ※4バイオマス

間伐材や生ゴミ、汚水処理場の有機物など、生物由来のエネルギー資源の総称。 - ※5揚水発電

貯水池の水を上部に汲み上げておき、必要時に落下させて発電する水力発電の一種。 - ※6相馬市スマートコミュニティ事業

そうまIHIグリーンエネルギーセンターを中核とする水素社会に向けた実証事業。新エネルギー財団「令和2年度新エネ大賞」経済産業大臣賞を受賞。 - ※7燃料電池

水素と酸素を電気化学的に反応させて化学エネルギーを電気エネルギーに変換する装置。 - ※8e-fuel

再エネ由来の水素と産業活動で生じたCO2を混合して作る合成燃料。

PROFILE

柏木 孝夫

東京工業大学特命教授・AESセンター長

かしわぎ・たかお

国立大学法人東京工業大学科学技術創成研究院先進エネルギーソリューション研究センター(AESセンター)長、特命教授・名誉教授(工学博士)。1946年生まれ。東京工業大学工学部生産機械工学科卒。東京農工大学大学院教授を経て、2007年より東京工業大学大学院教授、2009年より先進エネルギー国際研究センター長。経済産業省総合資源エネルギー調査会省エネルギー・新エネルギー分科会長、水素・燃料電池戦略協議会座長、内閣府エネルギー・環境イノベーション戦略推進WG座長などを務め、国のエネルギー政策立案に深く関わる。2017年エネルギー・環境分野で最も権威のある国際賞「The Georg Alefeld Memorial Award」をアジアで初めて受賞。