義足テクノロジーがもたらす誰もが走れる共生社会

遠藤 謙

Opinion File

「n=1」のものづくりで社会の課題を解決する

人生には物理的な理由で何かを諦めなければならないことがある。それをテクノロジーの力で解決できれば、誰もが幸せを追求できる社会になるはずだ。身体の障がいも然りで、先天的、または後天的に足の機能を損なった人が手軽に使えるスポーツ用の義足があれば「走る」という当たり前の権利を諦めずに済む。

こうした観点で義足開発に取り組むのは株式会社Xiborg(サイボーグ)創業者で代表取締役の遠藤謙さんだ。

義足エンジニアの遠藤さんは2014年に立ち上げた自身の会社で、プロのパラアスリート(※1)の競技用義足や子ども向けのスポーツ用義足をつくっている。また、途上国の障がい者が義足で走れるようになる環境づくりにも取り組む。

起業当初から遠藤さんのビジョンに共感する仲間には、元陸上ハードル選手の為末大(ためすえだい)さんや陸上競技のパラリンピアン、腕利きの義肢装具士らがいる。

「義足の話はわかりやすくて、本来得られるはずのオプションを消してしまうようなことを社会から少しずつなくしていきたいのです」

それは、目が悪くなれば眼鏡をかけて視力を補うように、足を失っても義足を履いて当たり前に走れるイメージだ。

先進的な遠藤さんの挑戦は海外からも注目され、2014年ダボス会議で世界の40歳以下のリーダーから選出する「ヤング・グローバル・リーダーズ」にも選ばれた。

そんな遠藤さんが義足づくりの道に進んだきっかけは大学院生時代にあった。

「高校のバスケットボール部の後輩が骨肉腫で左足を太ももから切断したんです。それで彼の足を自分がつくりたいと思いました」

遠藤さんは慶應義塾大学大学院でヒューマノイドロボットの研究をしていた。その中に人間の歩行機能をアシストするロボット義足の研究もあったが、当時は研究テーマのひとつに過ぎなかったという。それが一気に自身の研究テーマの軸になったことで、「私の基本にあるのは『n=1(※2)のものづくり』。一人の対象者の課題を解決すれば、ほかのみんなが使えるものができるという発想です」と言う。

ちょうどその頃、足を運んだ学会で米国から来日していたロボット義足研究の第一人者ヒュー・ハー教授と運命の出会いを果たす。

ハー教授は名門マサチューセッツ工科大学(MIT)バイオメカニクス研究グループのカリスマ的な存在で、彼自身、両足に下腿義足(※3)を履いている。

「17歳の時、アイスクライミング中の事故で凍傷になり、両足を膝下から失ったそうです。それなのに、当時アスリートとして期待されていたハー教授は競技をやめるどころか、アイスクライミングに有利な義足を自分でつくり競技に復帰しました。両足を長くできるから、自分の足では届かなかった足場にも届くようになったとか、スパイク付きの義足をつくれば氷の壁も登れると言っていました。そのストーリーが衝撃的で、この先生のもとで義足の研究をしたいと強く思ったのです」

障がいを補うテクノロジーさえあれば、両足を失った体は好きな形状や機能を自由自在に持つことができる。人とテクノロジーの融合は障がいの壁を取り払い、人間の限界と可能性の溝を埋められる。

遠藤さんはすぐさま行動を起こし、MITを受験。見事合格し、04年から7年間、ハー教授の研究グループでロボット義足の研究に邁進することとなった。

米国で博士号を取得した後、11年に帰国し、ソニーコンピュータサイエンス研究所の研究員として、ロボット義足と競技用義足の研究に取り組んだ。

その蓄積を持って、Xiborg社の設立当初は競技用義足の開発に注力。成果は早くも開花し、16年に初めて発表した競技用義足「Genesis」(ジェネシス)で同年、リオデジャネイロ・パラリンピック陸上400mリレーに出場したチームメンバーの佐藤圭太選手が銅メダルを獲得した。

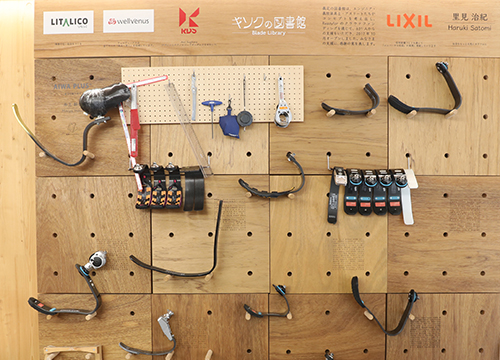

誰もが走れる場所「ギソクの図書館」

正確に言えば、ジェネシスは「板バネ」とも呼ばれるカーボン繊維強化プラスチック製の「ブレード」のことで、ドイツとアイスランドの2つの欧州メーカーが世界シェアのほとんどを占めている。

その中にあって、唯一の日本製であるジェネシスが障がい者スポーツの最高峰パラリンピックでメダルを取ったのは快挙だった。

「ブレードの性能を発揮できるかどうかは、選手がどれくらいブレードを使いこなせるかにかかっていると感じています」と遠藤さん。ごく稀に感覚で速く走れてしまう選手もいるが、多くの義足アスリートはブレードを履いて走った時に自分の体に何が起きているかを把握できないと速く走れるようにならないという。

起業から今年で7年。スモールスケールながらも義足とパラアスリートの競技力を向上させることが、遠藤さんの目指す「義足で誰もが走れる社会」につながる。

「オリンピックの陸上100mの世界記録って、ものすごいインパクトがありますよね。それを見たらみんな『カッコいい!』と思う。これと同じことがパラリンピックでも起きたらいいなと思うんです。ブレードを付けてめちゃめちゃ速く走る選手を見て『カッコいいな、自分も走りたいな』と思う子どもや大人がいて、実際にそれができる社会であってほしい」

しかし、現実は程遠いところにある。競技用義足で走ってみたくても肝心の義足が身近になく、高価で手が出ないのが現状だ。

この問題を解決しなければ、障がいのある人が義足で当たり前に走れる社会は永遠に来ない。そのことに危機感を持った遠藤さんは17年、新たなプロジェクトを立ち上げた。東京・新豊洲にオープンした「ギソクの図書館」だ。

「競技用の義足は大人向けも子ども向けも値段は変わらなくて、ソケット(※4)以外のパーツを含めて相場は約60万円ほど。ソケットを入れると100万円くらいしてしまいます。日常用の義足と違って保険が使えませんから、自腹で購入するのは大変な負担です。特に子どもは自分が走ってみたいと思っても親の経済事情に左右されてしまいます」

これを遠藤さんは変えたいと考えた。そこで浮かんだのが図書館で本を借りて読むように、誰でも義足を借りられて走れる場所だった。

競技用義足が行きわたるグランドデザインの構築

ギソクの図書館では、利用料500円でブレードやパーツ類を借りることができ、併設された全天候型の60mトラックを自由に走ることができる。トラック利用料も1回500円と手頃だ。

利用には義肢装具士の同伴が必要だが、月1回はギソクの図書館に義肢装具士がいて義足を交換してくれる「マンスリーラン」や、義足の交換方法を学べる「フィッティングワークショップ」がある。スポーツ用義足は初めてという人には走り方も教えてくれる。

「自分で付け替えができるようになった子どもたちは、ここに来て自由に走っています」

走れるようになった子には何らかの変化が見えるといい、「足を切断してからやめてしまったサッカーの練習に行くようになったとか、ずっと見学だった体育の授業に出るようになったとかがわかりやすい変化です」と教えてくれた。

オープンから3年が経ったギソクの図書館には、これまで約300人以上の利用者が訪れている。

「決して多いとは言えないかもしれませんが、走ってみたいとか、そもそも走れるなんて思わなかった人たちが来てくれて、確実にニーズはあると感じています。ここをつくったきっかけは佐藤選手の何気ない一言でした。北海道で合宿中、地元の小学生と交流会をした時に、『たくさんの子どもにかけっこを教えることが多いけれど、義足の子がいたら、その子が走り出せる環境をつくれたらいいのに』と彼がぽつりと言ったんです」

その視点はまさに遠藤さんのベースにある「n=1のものづくり」に通じている。

だが、ギソクの図書館をやってみて浮き彫りになったのは、その場所に来ないと走れないという課題。遠藤さんの目指す「義足で誰もが走れる社会」の実現には、必要とする人に安価なブレードが行きわたる仕組みがなければいけないと痛感した。

そこで20年、「Blade for All」(ブレード・フォー・オール)と名づけたプロジェクトを発足。東レやトヨタといったパートナー企業や地方自治体の協力を得て、助成金でつくったプロトタイプの競技用義足を無料で貸し出し、子どもたちに日常的に使ってもらう取り組みを静岡県で行っている。

「障がいのある子どもたちが走ることをもっと日常に落とし込みたいので、Xiborg社の義肢装具士とパラアスリートが出向いて義足の付け替えや走り方を教えています。去年の9月に始めてから、日常的に走るようになった子が8人いて、その子たちの身体面と精神面にどういう変化が起きたかという追跡調査も行っています」

蓄積した調査データは、障がい者の医療費削減や社会参画、QOL(クオリティ・オブ・ライフ)の向上につながる科学的根拠として示し、将来的に競技用義足も日常用義足と同様に保険適用になることを目指す。

「そこまでグランドデザインしないと、つくった義足を定着させることはできません。ここまでやるメーカーは日本になかったと思います」

走ることはすべての人にとって最も敷居の〝低い〞スポーツであると考える遠藤さん。

「私の好きな海外の論文に、『走ることは二足歩行の延長ではなく、ヒトは走ることで足の腱や関節、足指などが発達し、身体バランスも良くなって狩猟に適した体になった。それにともない知能も発達した』という説があります。仮説に過ぎないかもしれませんが、私はこの説が好きなんです」

走ることは人類の本質的な特徴なのだ。遠藤さんの根本的な興味は「人間身体の理解」にあるそうで、永遠のテーマは「体とテクノロジー」だという。

ところで、左足を失った高校の後輩の義足はどうなったのだろうか?

「彼もマラソンやトライアスロンをするんですよ。僕らはまだ下腿用のブレードしかつくっていないので、今後は彼も履ける大腿用のブレードもつくりたいと思っています」

遠藤さんの義足を履いた彼が走る日もそう遠くなさそうだ。

取材・文/高樹ミナ 写真/竹見脩吾

KEYWORD

- ※1パラアスリート

パラリンピックに出場するアスリートのこと。障がい者スポーツをしている選手の総称として使われることも多い。 - ※2n=1

一人の顧客を表すマーケティング用語。一人の顧客と徹底的に向き合うことで本質的な理解が得られ、課題解決や新しいアイデアにつながるという考え方。 - ※3下腿義足

膝下の義足のこと。膝上の義足は大腿義足 - ※4ソケット

足の切断部(断端)と義足を接続するパーツ。断端の形状とぴったり合うように作製されるが、合わないと痛みの原因となる。

PROFILE

遠藤 謙

株式会社Xiborg代表取締役

えんどう・けん

株式会社Xiborg代表取締役。1978年、静岡県生まれ。2001年、慶應義塾大学理工学部機械工学科卒業。同大学修士課程修了後、渡米し、マサチューセッツ工科大学(MIT)メディアラボバイオメカニクスグループにて、人間の身体能力の解析や下腿義足の開発に従事。2012年、博士号取得。帰国後、ソニーコンピュータサイエンス研究所アソシエイトリサーチャーとして、ロボット技術を用いた身体能力の拡張に関する研究に携わる。途上国向けの義肢装具の開発、普及を目的としたD-Legの代表、途上国向けものづくりビジネスのワークショップやコンテストを主催するSee-Dの代表も務める。2014年、株式会社Xiborgを設立。