デジタルネイチャーが人機融合の世紀へ誘う

落合 陽一

Opinion File

人間のテクノロジーが自然環境をつくり変える

「地球から何光年か離れた星にいる誰かが、宇宙(そら)を仰いで『最近、地球から発せられる可視光線が多くなったな』とつぶやいている……今、我々の住むこの星の自然環境は、傍目にはそのように映っているはずです」

超AI時代の今、世界的に注目される落合陽一さんは、自身の考え方の中核をなす「デジタルネイチャー」(※1)の解説に、異星人の視点を持ち出した。自然界の光には、目に見えない紫外線や赤外線が含まれる。が、人類が生存に適した目に見える光を多用してきた結果、可視光線が多い視覚環境に変わってきているというのだ。

同様に、人間の聴覚や触覚にとって都合のよい環境の改変も進んでいる。耳で聞き取れない超音波や低周波はそのままに、可聴域の音量が突出して大きくなっているはず。また居心地のよい気温や水温は、人間の体温が基準となるので、それを挟んだ温度域が環境中に広がっていると考えられる。

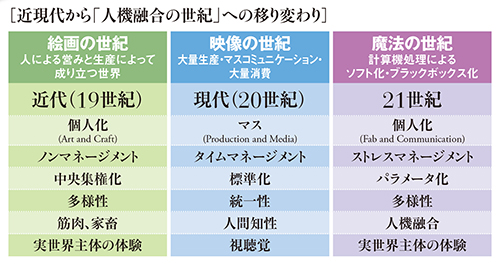

「図らずも我々は、自らの感覚器を基準にして自然環境をつくり変えています。それを意図的に行って環境と技術、ひいては人間と機械の融合を促しうるものがデジタルネイチャーです。私自身、人間が生み出したテクノロジーで『新たな自然』を構成することにフォーカスし、研究・教育活動やアート制作に取り組んでいます」

いわば、デジタルとネイチャーを融合させるテクノロジーの創出が、落合さんの最大の関心事。言うまでもなくそのベースは、目くるめく速さで発展・進化を遂げるコンピューターを用いた情報加工の技術(コンピュテーション)にある。そのような技術的基盤を指して計算機技術、それを人類が手に入れた1940年代以降を計算機時代、さらにデジタルネイチャーを意訳して計算機自然と、落合さんは呼ぶことが多い。

計算機自然という言葉自体には、油と水を混ぜ合わせたような違和感がなくもない。だが21世紀の今、この「新たな自然」から日々私たちが受け取る恩恵は数限りないという。一例として落合さんは、クルマで山間の温泉地へ向かった時の体験を引いた。走行中に濃霧が発生し、よほど前方に注意しないと走れない状況。それでも最新式のカーナビゲーションシステムのおかげで難なく目的地にたどり着けたという。

「もしもGPS機能が未熟な旧式のカーナビだったら、途中で走行を諦めたと思います。信頼に足るシステムの下、人工衛星から俯瞰した自分を画面上に正確にマッピングしながら、目の前の運転操作に集中できる。人間の視界センサーが霧で遮られても、ためらいなく運転が続けられること自体、計算機技術が自然環境を変えたことの証左でしょう。人々が環境と技術の融合がもたらす恩恵に馴れ、新たな自然として受け入れているのです」

研究も給料も独立採算 新たな自然をアートでも

では、メディアアート(※2)の旗手として国際的に評価され、国や公的機関がこぞって「異能vation」「未踏スーパークリエータ」等に選出する落合陽一なる人物と、その多岐にわたる活動を、私たちはどう受け止めたらよいのだろう。

肩書きの1つの研究者としては、母校の筑波大学で学長補佐を務める傍ら、デジタルネイチャー研究室を主宰。40名を超す「落合研」の学生たちには原著論文100本を毎週読むことを課し、専攻分野における最新潮流のフォローと、研究者の作法たる「研究語」を身につけさせる。そんな愛ある鬼教員ぶりの半面で、昨年末、落合さんはそれまでの助教の職を返上し、会社を立ち上げて大学と共同研究を開始し、研究室を独立採算で運営するという驚くような策に打って出た。

「以前から大学とは別に自分の会社を持ち、有望な研究事案への出資などを手がけてきました。それを発展させて、学生たちによるものを含む研究室の成果を社会実装するための仕組みをつくりたかった。すでに幾つものプロジェクトが走り出していますが、とりあえずの達成は、研究費のみならず私自身の給料まで自社の調達資金で賄ったことですかね(笑)」

こうなると、大学と会社で活動に線引きをする意味も薄れようが、落合さんの内なる興味・関心からわき起こる研究テーマと、外部からひっきりなしに持ち込まれる研究依頼を合わせて現在、約60件のプロジェクトが同時進行中という。それらすべてを把握して主管し、ある日は部屋にこもって網膜投影(※3)の実験装置に手直しを加えたかと思えば、別の日には房総半島の水族館へ出向いて周波数特性を応用したイルカとの会話(※4)を楽しみ、そうこうするうちにも年40本ペースで研究論文をしたためて発表するという、超の字がつく多忙な毎日だ。

が、それで終わりではない。もう1つの肩書きであるメディアアーティストに頭を切り替えて創作活動に臨み、わずかに残った時間を惜しみなく費やす。ただし、アートを研究室に持ち込むことはせず、あくまでも一個人として。

「今の時代にアートの持つ意味は、人類が試したことのないことに挑み、それによって文化に統合されるものは何かと考えることにほかなりません。興味を引かれた事象をひたすら見続け、考え続けて、そんな捉え方をする人間は地球上に自分しかいないと気づくことが大事。人類が見たこともない絵が見える人が、すなわちアーティストなのだと思っています」

落合さんのアート作品のうち、最近のお気に入りという2点を紹介していただいた。どちらも、作品が展示環境と込みで表現されているインスタレーションで、1点目は、ビルの高層階の窓から遠望する街並みを背景に、手前のフレネルレンズ(※5)に映し出される風景が摩訶不思議な視覚体験を味わわせてくれる。2点目は、銀メッキを施した3次元物体が宙に浮いて回転し、複雑かつ滑らかなカーブの鏡面に映った波模様が美しくも奇怪な印象を投げかける。そうした美が、なぜ伝統的アートとは一線を画したものとして私たちの目に映るのか……。

「自然の美しさのどこを切り取り、自らの表現にどう落とし込むかがアート本来の命題。私の場合、出発点は同じでも、そこに我々が手にしたテクノロジーを持ち込み、切り取った美しさをアートの文脈の中で『新たな自然』としていかに構成できるかを重視しています。つまり表現形式は違っても、デジタルネイチャーという目的地は研究活動と少しも変わらないのです」

変わり続けることと つくり続けることの意義

天才の生き方や考え方を、誰もがなぞれるものではない。そうわきまえていても、例えば「知性」の定義を問われて「インプットをアウトプットに転換する速さと確かさ」と瞬時に返す、落合さん自身の知性の切れ味と思い切りのよさに、誰彼となく惹きつけられてしまうのだ。

せめてお手本にと、常日頃、落合さんが研究やアートに向き合う思いや心がけを尋ねると「変わり続けることを変えず、つくり続けることをやめない」との即答を得た。座右の銘ということだが、それは同時に、創造的に生きるとは何か……に話の穂を継ぎたい聞き手の本心を見透かした上での、すばらしく時宜を得た言葉だった。

「変わり続けるとは、その思いや行いによって自らの存在や定義といった殻を破り、刷新していけるかと自問し続けること。また、モノをつくり続けることの効用は、主観性と客観性の境界を行き来しながら、イテレーション(※6)の創造性を高められることです。私の場合、アートの制作中は特に主観的になり、作品になって初めて客観的に見られる。具体的な物体や仕組みをつくったら自分から一旦切り離し、設計を見直したりメタに考えたりする時を経て、より価値の高い創作に向かうという反復のプロセスが重要なのです」

遠からずやってくる超AI時代が、人の知能をAIがしのぎ、機械が人間に取って代わる時代とすれば薄ら寒い気分にもなる。そうではなくて、機械に任せるべき仕事は任せつつ、人とテクノロジーが支え合う時代にすることができると、落合さんは信じて疑わない。

そして、まるで人間と機械がコンビを組むような「人機(じんき)融合の世紀」への布石として、落合さんは、網膜投影に次いでプラズマ技術を用いた新型ディスプレイの研究に着手して人間の視覚や触覚の本質に迫り、イルカでの成果を応用してイノシシに超音波を当てる実験など鳥獣被害などの社会問題に立ち向かう構えも見せる。

分刻みのスケジュールが連日続く中、睡眠は取れる時で4~5時間。それでも「全部が全部、主体的だから面白い。自分がやりたくてやっている限りは疲れを感じません」と意に介する様子はない。最後に、落合さんが好んで使う「ポジションを取る」という言葉の意味を改めて問うてみた。

「最初の動き出しで、自分が主観的な状態になるためには、ポジションを予め取っておかねばならないということです。プレイヤーとして現場に参加して主観性を高め、しばらくして立ち止まり客観性を取り戻す、その繰り返しが大事。学生たちに聞くと、最近は『手を動かせ。モノをつくれ。批評家になるな』が私の口癖らしいのですが、事前のポジション取りなしには何事も、何人をも批評などできませんからね」

取材・文/内田 孝 写真/斎藤 泉

KEYWORD

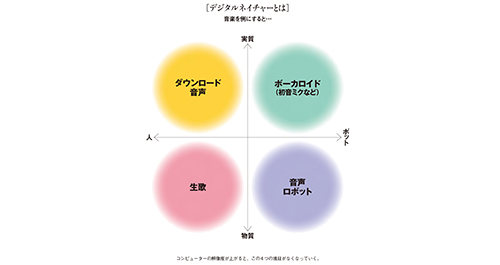

- ※1デジタルネイチャー

環境と技術が融合する計算機時代の自然観。提唱者の落合陽一氏は「人・モノ・自然・計算機・データが接続され脱構造化された新しい自然」と定義している。 - ※2メディアアート

コンピューターをはじめとする新技術に触発されて生まれる芸術作品や表現技法の総称。作品と展示環境が一体化したインスタレーションなどが代表的。 - ※3網膜投影

眼の水晶体を通過する光を網膜に直接結像させる技術。眼科医療やスポーツ、ウェアラブルコンピューター用ディスプレイなどへの応用が進んでいる。 - ※4イルカとの会話

イルカの鳴き声は大半が人間の可聴域を超えている。落合氏はイルカと意思疎通を図るため、その脳に届く音響周波数を用いた研究を進めている。 - ※5フレネルレンズ

凸レンズの厚みを減らすために同心円状に分割加工し、大型化を可能にした特殊なレンズ。当初は灯台の投光器用に考案された。 - ※6イテレーション

反復、繰り返し。ソフトウエア開発の分野では、短い間隔で反復しながら行われる開発サイクルのことを指す。

PROFILE

落合 陽一

メディアアーティスト・博士(学際情報学)

筑波大学学長補佐・准教授・デジタルネイチャー研究室主宰

おちあい・よういち

1987年、東京都生まれ。筑波大学情報学群情報メディア創成学類卒業。東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。学際情報学博士。筑波大学学長補佐・准教授・デジタルネイチャー研究室主宰、ピクシーダストテクノロジーズCEOなどを兼務。映像と物質の垣根を再構築するメディアアート活動や、デジタルネイチャーと呼ばれる計算機時代の自然観に基づく研究に従事。独立行政法人情報処理推進機構より天才プログラマー/スーパークリエータに認定。世界的なメディアアート賞のアルス・エレクトロニカ賞など、国内外で受賞歴多数。著書に、『超AI時代の生存戦略』(大和書房、2017年)、『日本再興戦略』(幻冬舎、2018年)など。