汚泥脱水機を世界に届ける小さな巨人

アムコン株式会社

匠の新世紀

アムコン株式会社

神奈川県横浜市港北区

工場の排水処理施設や下水処理場などに設置される汚泥脱水機。

排水処理の副産物として発生する汚泥を脱水して水分率を下げ、産業廃棄物である汚泥を減量するための装置だ。

簡便でコンパクトな自社開発の汚泥脱水機を世界に輸出することで、現場の快適便利に貢献するアムコンを訪ねた。

産業廃棄物の45%を占める汚泥を脱水して減量

ヴァルート事業部事業部長

井村篤之さん(左)

ヴァルート事業部販売管理本部 本部長

小磯岩雄さん(右)

アムコン株式会社は、「汚泥脱水機」という一般の人があまり知らない機械をつくっている会社だ。

工場の排水処理施設や下水処理場の役割は、排水を浄化してから排出することだが、そのプロセスを簡単に言えば「排水を“水”と“汚れ”」に分離し、浄化した“水”だけが放流される。この分離した汚れが汚泥であり、分離した段階では99%が水分。水分率99%の汚泥を産業廃棄物として処分するには莫大な費用がかかるため、この汚泥をさらに“水”と“汚れ”に分離し産業廃棄物を減量することが汚泥脱水機の役割だ。

「当社の汚泥脱水機を使用すると汚泥が約10分の1に減容でき、焼却処分する場合の燃料費が各段に少なくなります。これは産業廃棄物の減量に加えて、CO2削減にも貢献します」 そう語るのはアムコン株式会社ヴァルート事業部事業部長の井村篤之さん。

「汚泥脱水機には遠心分離式やベルトプレス式など様々な種類がありますが、当社の汚泥脱水機『ヴァルート』は、スクリュープレス式と呼ばれる方式の進化版です」

スクリュープレス式は、多数の小さい穴が開いたパンチングメタルと呼ばれる金属板を丸めて円筒状のシリンダーを形成し、その筒の中にスクリューを入れるのが一般的な構造。投入口から入れた汚泥が排出側に向かって搬送される際に、汚泥の容積を次第に小さくすることで圧力が加わり、シリンダーの穴から水分が排出され、固形物と水分が分離される構造だ。アムコンの「多重板型スクリュープレス式」は、このスクリュープレス式をベースに発展改良を加えた方式で、アムコン創業者の佐々木正昌氏が世界で初めて実用化した。

金属製リングを重ねた画期的構造の濾過体を発明

アムコンは1974年東京都目黒区で株式会社環境設備センターとして創業。創業当初は団地に設置されていたコミュニティプラントと呼ばれる排水処理設備の維持管理業務を営んでいた。1960年代の日本は高度成長期を迎え、各地に工場や団地が多数建設されたが、排水が適切に処理されることなく河川などに放流され、水質汚染も公害の一つとして社会問題となった。

1970年に水質汚濁防止法が制定され、工場などから排出する水は自ら適切に処理をして基準を満たしてから排出することとなった。コミュニティプラントの維持管理を日々する中で、佐々木氏はプラントに設置されていた汚泥脱水機の使いにくさに苦労していた。ベルトの蛇行、汚泥の飛散、運転調整の難しさ、また当時の汚泥脱水機は非常に高価で大型機しかなかったため、費用とスペースの問題により設置できない場合も多かった。

佐々木氏は、「もっと安価でコンパクトな使いやすい汚泥脱水機はないか?」と探したが希望のものは見つからなかった。そして「世の中にないならば、誰もつくらないのなら、自分でつくろう」と一念発起し、汚泥脱水機の開発に乗り出す。試行錯誤の末につくりだしたのが1982年に発売した「濾布式汚泥濃縮機」、布を使って水と汚泥を分離する脱水機だった。コンパクトで価格もリーズナブルだったが、布が目詰まりしやすくメンテナンスが大変だった。そこで目詰まりしにくい方式としてさらに開発を進めたのが「ヴァルート」多重板型スクリュープレス式だった。既存のスクリュープレス式脱水機は、濾過体にパンチングメタルや金属メッシュを用いているため、汚泥脱水を続けるといずれ濾過体が目詰まりを起こす。これを回復するために、高圧の水で濾過体の目詰まりを洗浄する工程が必要だった。

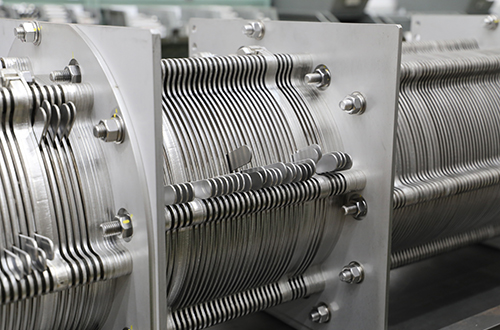

一方、「ヴァルート」は中心に穴が開いたリング状の金属板をミルフィーユ状に積層することで濾過体であるシリンダーを構成。4カ所を固定した固定リングと、上下左右に動く遊動リングで構成されており、スクリュー羽根のエッジが遊動リングの内側と接触することで遊動リングが常に動いてリング間をセルフクリーニングする仕組み。この仕組みにより濾過体の目詰まりを防ぎながら機械を止めることなく脱水を続けることができる。

世界で初めてのこの方式は佐々木氏が電車の中で、揺れるつり革を見て思いついたものだという。

同じ大きさのリングは大量生産が可能なため、コスト的にもリーズナブルにできる。同社ではこの製品を「ヴァルート」(らせん状、渦巻きの意味)と名付け、1992年には「多重板型スクリュープレス」方式で特許を取得している。

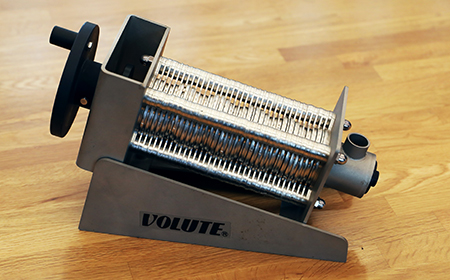

ヴァルートは従来の汚泥脱水機に比べてコンパクトで価格もリーズナブル。スクリューは1分間に2~4回転という低速動作のため、静音運転で電力消費も少なく、遠心脱水機の約10分の1という省電力設計だ。加えて、セルフクリーニング機構により、日常の運転もメンテナンスも容易なため、次第に日本中に普及していった。

1990年代に入り、日本企業の工場が海外に進出するにつれて、海外からの導入希望も増えた。同社はこれに対応して、2007年に中国、2011年にチェコに現地法人を設立するなど、海外展開にも力を入れた。

「世界ではまだ汚泥をそのまま廃棄している国もありますが、途上国でも経済発展につれて公害が発生し、環境意識が高まっています」と同社ヴァルート事業部販売管理本部本部長の小磯岩雄さんは話す。

「東南アジアでは、日本企業の食品工場などが進出した先で、ヴァルートが採用されることが多いようです」

同社は世界15の国と地域に販売代理店を持ち、これまでに世界78カ国、約5,700件の納入実績を持っているという。

ライバルには製品のさらなる進化で差別化

そんなアムコンを悩ませているのが、そっくりな製品を安価に販売する海外企業が現れたことだ。

特許は20年を過ぎると権利が切れてしまうため、2012年以降同社のヴァルートと同じ方式で安価な製品が海外市場に出てきた。

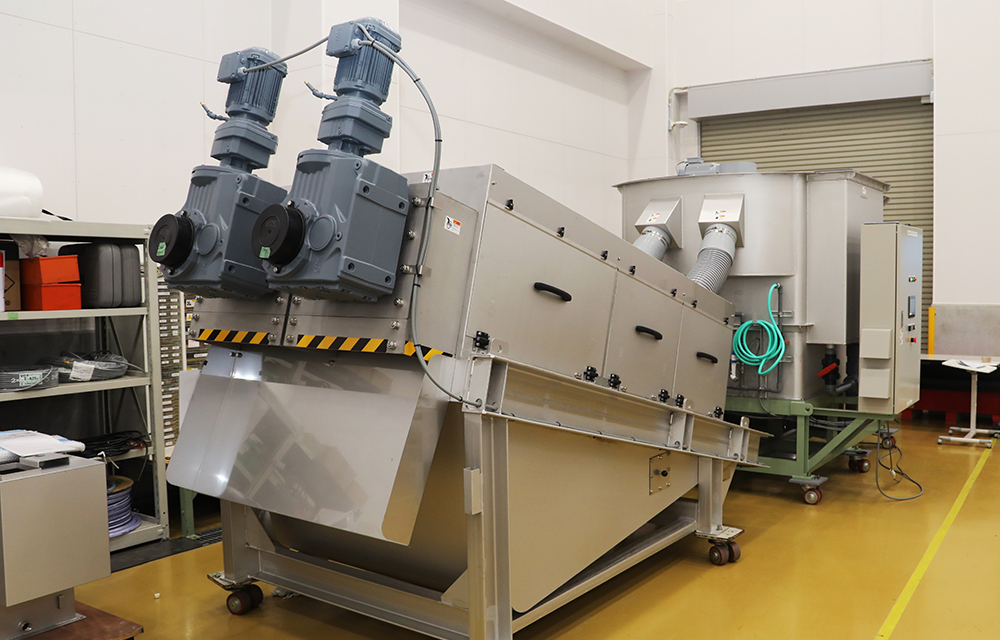

これに対抗すべく、2021年に同社が販売を開始したのが一つのシリンダーにスクリューを2本入れた「ヴァルートデュオ」だ。

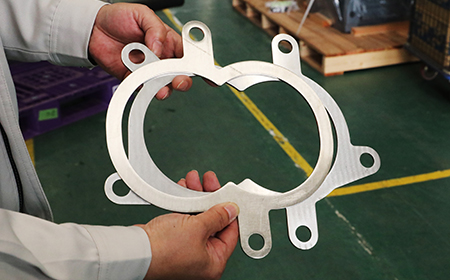

ヴァルートデュオの基本的な原理は従来のヴァルートと同じだが、リングの穴の形を2つの円の一部が重なった形状にし、2本のスクリューが逆方向に回転する方式を採用した。これによってシリンダー内部の汚泥が2本のスクリューで粉砕され、汚泥が内部で固まって閉塞することを防ぐ効果が期待できる。食品工場に多い、繊維の多い汚泥でも安心して使用することができるようになった。

さらに、装置内の金属接触をできるだけ少なくした設計により、部品の耐久性も各段にアップした。

同社の製品は今、特に米国で好調だという。

「米国では価格は高くとも合理的で機能性の高い製品が好まれています。これからも現地代理店と共同で、積極的に展開していこうと考えています」

創意工夫によって革新的製品を発明し、その後も進化を続けるアムコン。これからも世界中の汚泥処理現場で働く人に快適便利な製品を届けたいと語る。

取材・文/豊岡 昭彦 写真/斎藤 泉

PROFILE

アムコン株式会社

汚泥脱水機ヴァルートのメーカー。1974年、株式会社環境設備センターとして創業。排水処理施設や浄化槽の維持管理業を行っていたが、その後汚泥脱水機を開発しメーカーに転身。1991年、汚泥脱水機ヴァルートを発売。水質分析や給排水設備メンテナンスなどの事業も行っている。