エネルギーの担い手は人新世に何を成すべきか

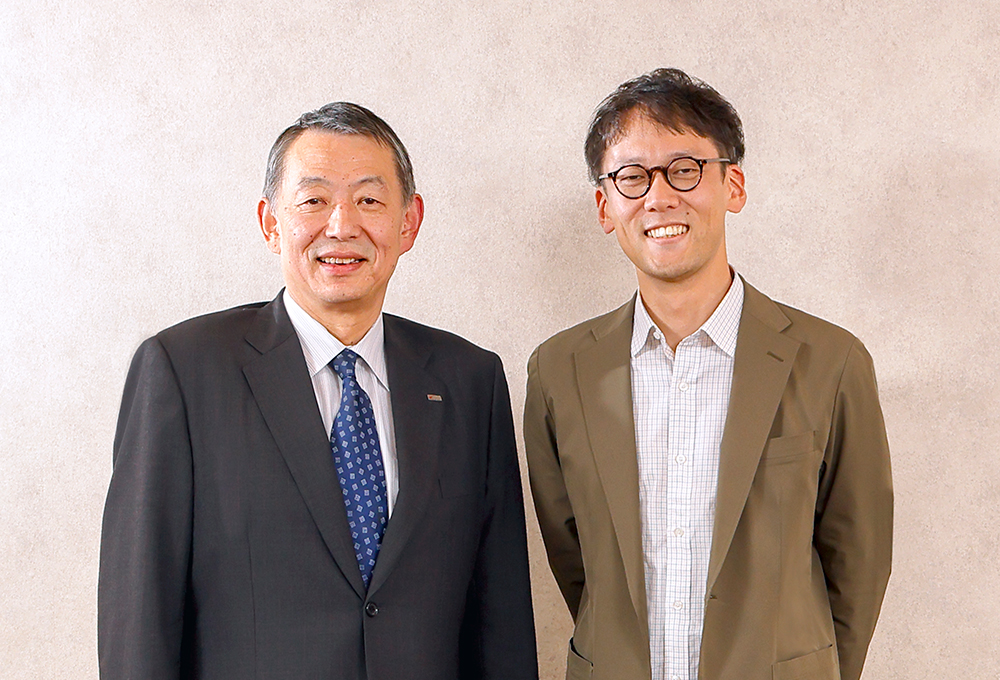

菅野 等×斎藤 幸平

新春対談

J-POWER社長

菅野 等

経済思想家/東京大学大学院総合文化研究科准教授

斎藤 幸平

『人新世(ひとしんせい)の「資本論」』。

気鋭の経済思想家が、環境問題をマルクスの『資本論』に読み込むことで探り当てた今日的課題とその解決に向けたヒントの数々は、目の前にある気候変動に危機感を募らせ、若者世代を中心に共感を呼び、幅広い世代に議論の糸口を投げかけてもいる。

この警世の書から「コモン」の考え方を学び取り、経営判断の道標になり得るとも考える経営者との対談は熱を帯びた──。

晩年のマルクスが記した自然科学のノートから

菅野 私は斎藤さんが書かれた『人新世の「資本論」』を発刊直後に拝読しました。新聞広告で概要を知り、今の日本にマルクス研究に携わる気鋭の学者がいて、我々が直面する社会課題への提言をされていることに感銘を受けた次第です。

斎藤 ありがとうございます。

菅野 率直な読後感として、特に今日の気候変動問題に関する分析と、その抜本的対策の急を要することを訴える第1章から第3章までは、本当にその通りであると思いました。

斎藤 本の中で批判の矛先を向けたエネルギー業界の方にも、自分の思いや考えが届いたなら光栄です。

菅野 実は、私も大学では哲学を専攻し、1980年代前半に一世を風靡した浅田彰氏などニューアカデミズムの旗手たちに傾倒したものです。でも『資本論』は第1章だけ読んで挫折したので、親子ほど歳の離れた斎藤さんが、なぜマルクス研究に行き着かれたのか気になりました。

斎藤 私もいきなりマルクスに向かったわけではなく、高校時代は理系でした。でも、高1の時にイラク戦争が起き、中東情勢やパレスチナ問題に興味を持って、エドワード・サイードという思想家に惹かれました。その流れで歴史や思想、政治に関心が傾く中で日本を見つめ直すと、当時すでに社会的格差や貧困の問題が露わになっていた。戦争や格差を生み出す資本主義というシステムの矛盾をもっと勉強したいと思うようになっていきました。

菅野 大学は在籍わずか3カ月で退学し、米国に留学されたのですね。マルクスの祖国ドイツではなく、まずは米国へ。

斎藤 2008年のリーマンショックを挟み、米国社会は貧困と格差が顕著で、それを直に見聞しながら、資本主義は本当に人々を豊かにするのかという問題意識が生まれ、マルクスで卒論を書きました。その後、やはりマルクス研究は本国でと思い、ドイツへ渡ったのが2010年の秋。そうしたら翌年すぐに東日本大震災が起き、福島の事故を目の当たりにして東京と地方の格差、豊かさとリスクの相反や背理といった問題に行き当たったわけです。

菅野 マルクスは『資本論』の中で、人間社会と自然環境の相関とか、科学技術とエコロジーの相剋といったテーマに言及していたのですか。

斎藤 そこまで明示的ではありません。ラッキーだったのは、ドイツ留学中に、マルクスの新しい全集発刊のプロジェクトの編集作業に誘われたことです。偶然、割り当ての範囲が、晩年のマルクスが記した自然科学に関するノート類だったのです。そこには農地から養分を取り過ぎると土壌が疲弊するとか、石炭の過剰採掘や森林伐採が引き起こす弊害といった話が書いてありました。

菅野 そのノートと出合わなければ、今日、マルクスと気候変動が出合うこともなかったかもしれませんね。

斎藤 そんな偶然もあって、この研究を発展させれば現代へと連なる技術論とか環境問題や持続可能性にもつながるのではと考え、結局、それが博士論文のテーマになり、『人新世の「資本論」』にもつながったわけです。

地球市民の一人として未来への責任と向き合う

菅野 著書が世に広まるにつれて「人新世」という言葉も広く知られるようになったと思います。18世紀の産業革命から現代までを含めた地質年代のことですが、気候変動問題の観点からは「人類の経済活動が地球を破壊しかねない環境危機の時代」という解釈になるのですね。

斎藤 この300年近くで地球の人口が7億人から80億人にまで増えたのには、産業技術や経済システムの革新などが功を奏したのは確かです。一方、発展や成長の陰で様々な災厄も積み重なっていました。特に第二次世界大戦後の「大加速の70年」に、その功と災が逆転して、人類をのっぴきならない境地に追い詰めている。その典型的な現れが環境破壊であり、原子力発電所の事故による放射性物質の拡散や温室効果ガスの排出による気候変動の問題として可視化しているわけです。

菅野 フランスの経済学者トマ・ピケティは2013年に『21世紀の資本』を著して、やはり世界的なベストセラーになりました。彼の主張は、今ある経済的不平等は資本主義を部分的につくり直すことで解決できるというものですが、斎藤さんは資本主義の際限なき利潤追求をやめない限り豊かな未来社会はないとして、ある種の対をなす主張のような印象も受けます。

斎藤 行き過ぎた資本主義は市民生活に幸福をもたらさないというのが私の考えです。長時間労働や終わりなき競争は人々を不幸にするだけでなく、飽くなき利潤追求は気候変動も新型コロナのパンデミックといった「人新世」的現象をもたらし、私たちの暮らしを脅かします。「今さらマルクスを召喚した理由は」とよく聞かれますけど、環境問題を『資本論』に読み込むことで見えてきた今日的課題とその解決のヒントを、この本を通じて発信したかったのです。

菅野 そういう警世の書が売れて、50万部を突破したこと自体、斎藤さんのメッセージが人々に届いて、議論の糸口になっている証左でしょう。

斎藤 その数字には自分でも驚いています。ただ私自身を含むミレニアル世代や、もう一段下のZ世代と呼ばれる若者たちが今、目の前にある気候変動に危機感を募らせているのは明白です。このまま環境負荷の大きい暮らしを続けてはいけないと自重したり、自分たち世代の行動が何百年、何千年先の人類の帰趨(きすう)を左右しかねないと自戒したりする。つまり、未来に対して自ら責任を負おうとする若者層に、私の声が届きやすいのかもしれません。

菅野 未来への責任を率先して負うべきは、むしろ我々の世代でしょう。還暦を過ぎた私などは、どういう社会を目指し、どんな状態の地球を次の世代に手渡せるのか責を問われています。

斎藤 それは世代を問わず、この地球に住む「市民」なら、未来への責任と向き合わねばならないはずです。しかし、過去数十年にわたって、行き過ぎた資本主義の下、過剰な生産と消費を繰り返し、必要以上のエネルギーを費やしてきた。だから今からは、過剰な生産と消費を減らし、もっと市民目線で電力、水道、食料などの問題にも関与していくことが大切です。いわば市民が「自治」を取り戻せるような、真に豊かな未来社会を思い描きたいのです。

「コモン」の考え方を経営判断の一つの道標に

菅野 今のお話にあった市民とか自治といった概念を、斎藤さんは「コモン」という括りで説明されていますね。特定の個人や企業に占有されない「共有財・公共財」として、例えば水、電気、道路、教育、医療・介護などがコモンに該当すると……。

斎藤 誰もが必要とする社会インフラ、もしくは自然環境なども含めて、公共性の高いものを利潤追求の道具にしてはならない。1970年代に経済学者の宇沢弘文が提起した「社会的共通資本」に相通ずる概念ですけども、仮に市場メカニズムによってコモンの提供価格が決められたら、市民が気付かぬうちに格差や不平等が生じ、買えない人も出てきてしまいます。

菅野 近頃、公立図書館の運営が民間委託されたとか、公共施設の跡地が宅地開発されたりするケースが珍しくなくなっている気がします。

斎藤 いわゆる新自由主義のトレンドに乗って「コモンの商品化」が促されたわけです。これも行き過ぎた資本主義がもたらす災厄の一形態だと思いますが、勢いづく今のトレンドを放置していいものか、社会全体で考えるべき時が来ています。

菅野 そのコモンの考え方に、インフラを担う企業経営者の一人として私は深い共感を覚えます。当社の仕事に話を引き寄せるのは憚られますが。

斎藤 いえいえ、ぜひお聞かせいただきたいポイントです。

菅野 我々は電気事業者として、必要とされる電力を不断に供給するという使命を果たしつつ、そこから派生する様々な社会課題の解決・改善にも取り組んでいるのですが、何かにつけて経営判断を迫られては選択に迷い、矛盾に悩むこともしばしばです。そうした折々に、コモンに立ち戻る必要を感じているのです。

斎藤 迷いや矛盾とは、例えばどんな局面を指しますか。

菅野 斎藤さんがご存じかどうか、J-POWERの出自は1952年、戦後復興期の電力不足を補うために設立された国の特殊法人で、2004年に完全民営化された公共性が高い企業です。しかし、民営化後は市場経済の渦中に身を置いて、例えば設備投資のために資金調達が必要となれば、PBR(株価純資産倍率)とかROE(自己資本利益率)といった市場メカニズムの洗礼を受ける立場になりました。いわば、コモンと市場経済の狭間に立つ企業です。

斎藤 公共性の高い事業は本来、市場メカニズムと反りが合わず、場合によっては儲けを度外視し、国が支えるべき――コモン的であるとは、そういうことです。

菅野 仮に短期的な利潤に結びつきにくい環境対策などに投資するとして、社会課題への貢献に熱心であるという世間の評価と、その投資回収を期待する市場や株主などの評価は、互いに相容れない場合が多いわけです。

斎藤 よく分かります。コモンに関して私が強調しているのは、投資を含めて様々な意思決定をする際に、市場を判断基準の真ん中に置いたり、株主のような利害関係者が深く介在したりすれば、コモンが捻じ曲げられてしまいかねないという筋道なのです。

気候変動を優先課題に脱炭素トランジションへ

菅野 お話を聞くほどに、コモンの考え方を企業経営にどう取り込むか、さらにはコモンの発想を生かしてどうビジネスを展開していくのかに、我々の存在意義を示せる気がしてきました。

斎藤 昨今、エネルギー価格の高騰を受けてドイツやフランスの電力会社が再国営化に向かうなど、戦時経済とも呼べる状況で、非常時には市場原理主義は役に立たないという現実を私たちは目撃しています。しかも、そんな一時しのぎは通じないのが気候変動で、異常気象がもたらす水不足や食料危機がインフレを呼び、やがて資源や領土をめぐる紛争をも招きかねません。

菅野 つまり、人新世が環境危機の時代であるがゆえに、気候変動を優先課題として経済も政治も取り組むべきという論点に回帰するのですね。

斎藤 それには何より脱炭素化を推進することが大切です。これは一企業レベルで済ませる話ではなく、国全体として脱炭素化に向けたロードマップを明示し、予算も付け、電力業界でいえば洋上風力や太陽光などの再生可能エネルギー(以下、再エネ)に集中投資していく必要があると思います。

菅野 石炭火力を主力電源の一翼とするJ-POWERは、CO2排出量が大きい会社です。それだけにCO2削減にかける切迫した思いがあり、できる限りの企業努力を傾け、首尾一貫して低炭素化に取り組んでいます。ご指摘の投資性向にしても、今現在、最も投資額が多いのは水力、風力、水素などの再エネ分野なのです。

斎藤 脱炭素のためには、化石燃料に依存しないエネルギー供給システムへのトランジション(移行)が欠かせません。エネルギー自給率が低い日本でそれが容易ではないのは理解できるにしても、気候危機が待ったなしで押し寄せる今、コモン的である企業のとるべき針路は明白だと思います。

菅野 もう1点、やはり当社の主力電源である水力に関して、小さいダムや発電設備で賄える小規模水力の可能性に注目しています。日本では大規模水力の開発余力はすでに尽きていますが、立地可能な小水力であれば、自治体などの主導で地域コミュニティーを賄うに足りる電源を生み出す余地はあると思います。

斎藤 そういった住民参加による再エネ系電源が各地に出現すれば、地域分散型の「コモンとしての電力」がこの国に定着するかもしれませんね。

菅野 現に、当社の事業を通じてご縁のある自治体から、地域活性につながる小規模な案件に参画できないかといった打診もあります。再エネ系の開発で地域とどう連携し、共生を図っていくかが実務的課題になっています。

斎藤 気候変動対策というと、日本人の多くは国が何とかすると思って自ら動こうとしません。それが状況を悪化させているので、今後、自治体を巻き込みながら自分たちが直に関われる市民電力をつくっていくのが、コモンのあり方としては理想形だと思います。

コモンの観点に立ち地域共生を自分ごとに

菅野 斎藤さんの鳴らす警鐘は若者世代によく響くと言いましたが、我々の会社組織にも若い世代がたくさんいて、彼らの多くは働くことを通じて、自社の利潤や自らの報酬とは別の次元で、社会的課題に立ち向かう姿勢を強く感じます。

斎藤 それは私が大学生と接していても感じることで、昨今、自分のキャリアパスを第一に就職先を選ぶ傾向は薄れ、社会課題の解決に資する仕事がしたいという声をよく聞きます。世の中の評価軸が変わってきて、企業価値を計る上でも社会貢献や持続可能性がより重要視されている気がします。

菅野 23年6月に私が社長に就いてから、社内向けに発信するメッセージなどで「地域共生を自分ごととし、その場所でともに生きている人間の課題として考えてほしい。会社の中の横並びよりも、地域全体の問題をむしろ優先してほしい」と言っています。

僭越ですが、この思いを「コモン」という言葉に託させていただこうと考えています。

斎藤 ありがとうございます。そういう形で地域と企業がもっと密着・連携し、どちらか一方が他方から収奪するような関係を解消していくことがコモン的発想の原点で、それが最終的には循環型で豊かな社会に結びついていく。また、そうした志を抱いて困難に立ち向かうほうが、よりチャレンジングなビジネスだと言えると思います。

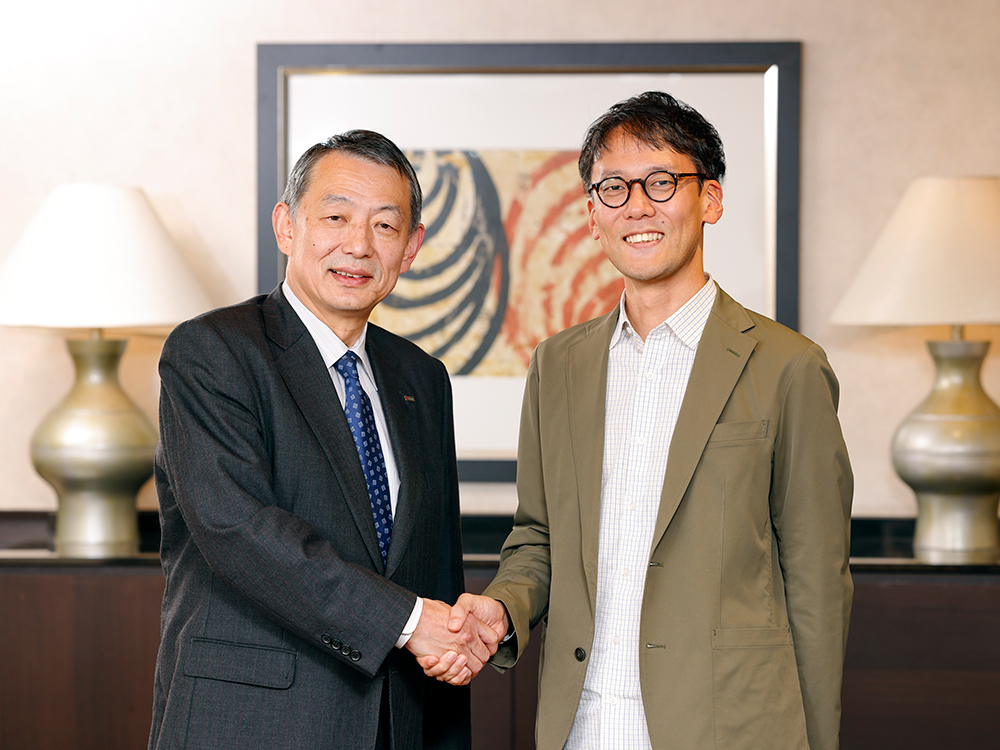

菅野 本日はありがとうございました。

(2023年11月1日実施)

構成・文/内田 孝 写真/吉田 敬

PROFILE

斎藤 幸平(さいとう・こうへい)

1987年生まれ。2015年、ベルリン・フンボルト大学哲学科博士課程修了。博士(哲学)。専門は経済思想、社会思想。2017年に著した『Karl Marx’s Ecosocialism: Capital,Nature, and the Unfinished Critique of Political Economy』(邦訳『大洪水の前に〜マルクスと惑星の物質代謝』)で、マルクス研究界最高峰の「ドイッチャー記念賞」を日本人初、かつ歴代最年少で受賞、同著は世界5カ国で翻訳刊行されている。2020年に上梓した『人新世の「資本論」』(集英社新書)は50万部を超すベストセラーとなり「新書大賞」を受賞。主な著書に『ぼくはウーバーで捻挫し、山でシカと闘い、水俣で泣いた』(2022年、KADOKAWA)、『ゼロからの「資本論」』(2023年、NHK出版新書)など。共著に『コモンの「自治」論』(2023年、集英社)などがある。