ツアーレポーター

大学生向け 火力編@磯子ツアー レポート

将来のエネルギーや環境問題に、私は一体どんなアプローチができるのだろう?

学校の授業やニュースでよく耳にする環境問題やエネルギー問題。頭では深刻なことを理解しているけれど、実際に自分に何が出来るのかわからない、行動に移すのが難しいと感じる人は多いのではないでしょうか?

私も環境問題にはずっと興味はあるけれど、具体的な行動に移せない、そんな毎日を送っていました。

今回の「エコ×エネ体験ツアー火力学生編@磯子」に参加して、環境負荷低減とエネルギー効率向上を世界最高水準で両立したコンパクトな都市型火力発電所「磯子火力発電所」で体感したのは、想像を超えた圧倒的迫力。そして、環境への配慮。「エネルギーと環境の共生」を実現するためにどんな工夫がされているか、身を持って学ぶことができました。また、発電所の建設・運転を例に挙げて、多くの人の理解が不可欠な問題についてどのように話し合いを進めていくべきなのかという過程を学ぶ中で、対話の重要性を痛感しました。

全国各地から集まった27人の仲間には、環境やエネルギーに関する分野を学んでいる人もいれば、全く別の分野を学んでいる人もいます。専門分野は違うものの、エネルギー問題や環境問題に対して何か行動したいという共通の気持ちがみんなを繋ぐ強い絆となっていると感じました。

対話を通じ、エネルギー問題や環境問題の理解だけでなく、相互理解の大切さまでも学ぶことができる。そんなツアーの様子を、取材スタッフとして参加したガクセイ基地のメンバーが存分にレポートします!

参加者達は案内のスタッフに迎えられながら、横浜テクノタワーホテルに集まりました。最初は少し緊張した面持ちだった参加者も、近くに座っている人と自己紹介をし合い、気づけばすぐに打ち解けて笑顔が見られました。

主催J-POWER(電源開発)の多比良氏(キャンプネーム:シゲさん)による開会挨拶でツアーがスタート!「このツアーはみんながつくる場である」というサイエンスカクテルの古田氏(キャンプネーム:ゆかりん)からツアー全体に関する説明を聞き、参加者の表情はより一層期待と意欲に満ちたものに変わっていきました。

参加者同士はこの場が初対面ということもあり、まだ少し緊張した様子。そこで、まず始めにアイスブレイクとしてゲームをしました。誕生日が早い順や出身地が北にある順など決まったテーマの順に並ぶために、参加者同士で確認しながらみんなで1つの大きな輪を作りました。北は秋田、南は宮崎からの参加者が!神奈川県出身の人たちの中では誰が一番北に住んでいるだろうという熱い議論を交わしている参加者もおり、あっという間に笑顔溢れる和やかな雰囲気に!

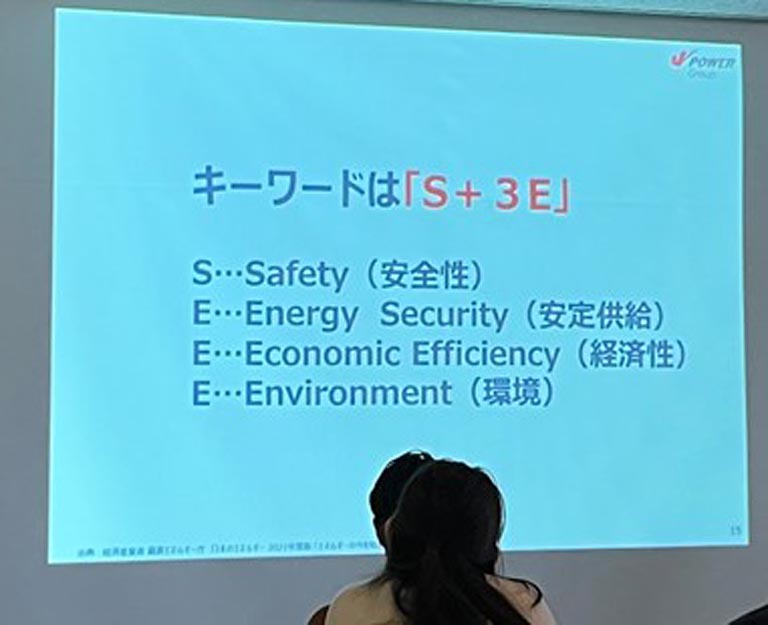

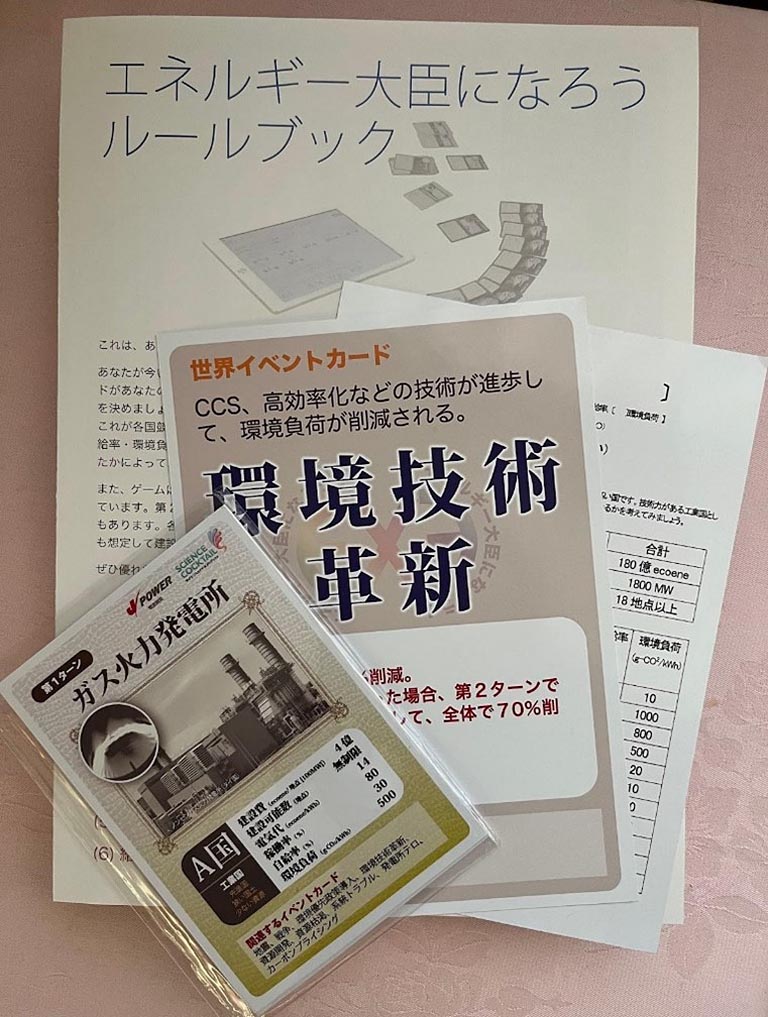

J-POWERの坂田氏(キャンプネーム:セブン)からの「電気の話」。電気の特徴や、エネルギー問題を考えるうえで大切なS+3Eの考え方など、エネルギー大臣になるためのレクチャーとして、まずは基礎知識を確認します。

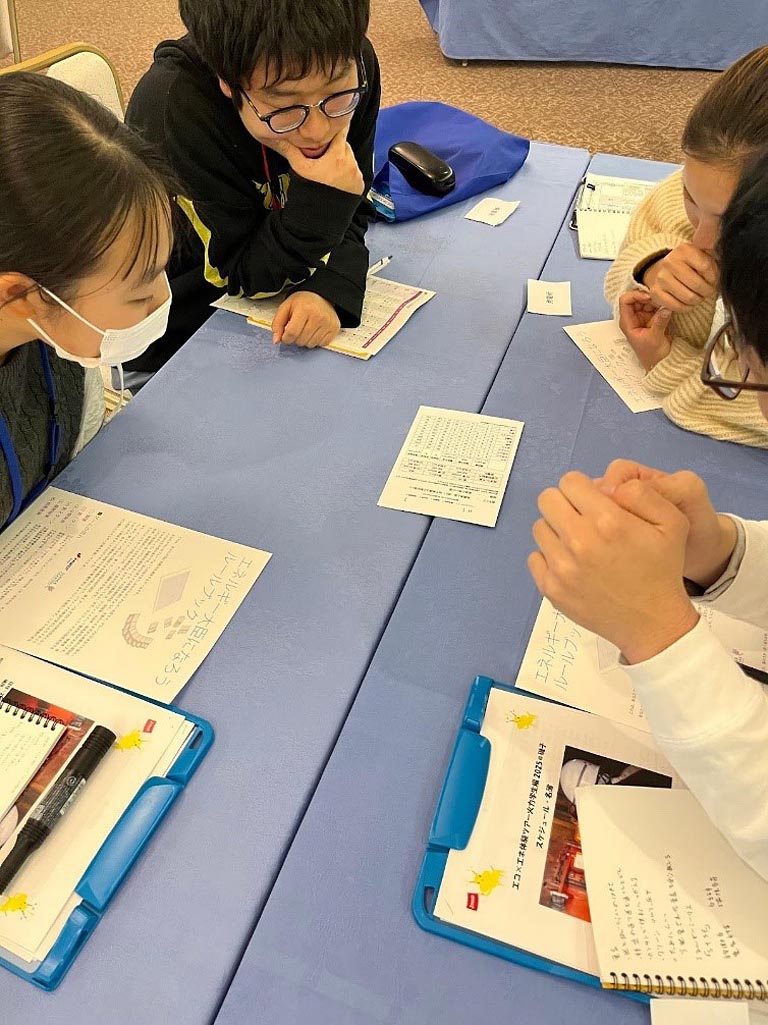

「環境には配慮したいけど、それだと電気代が高くなっちゃうよね」とジレンマに悩んだり、「国土が狭くて地下資源が少ない条件って日本に似てるから水力多めに建設するのはどう?」と参加者達は自らの経験や知識を踏まえながら、グループで協力して政策を考えていました。

ゲームが終わった後にはサイエンスカクテルの永井氏(キャンプネーム:ともやん)から日本のエネルギー状況や、様々な発電方法のメリット・デメリットについて解説がありました。

どの発電方法を選択するべきかという政策決定の難しさを、参加者達はエネルギー大臣になって身をもって痛感していたようでした。

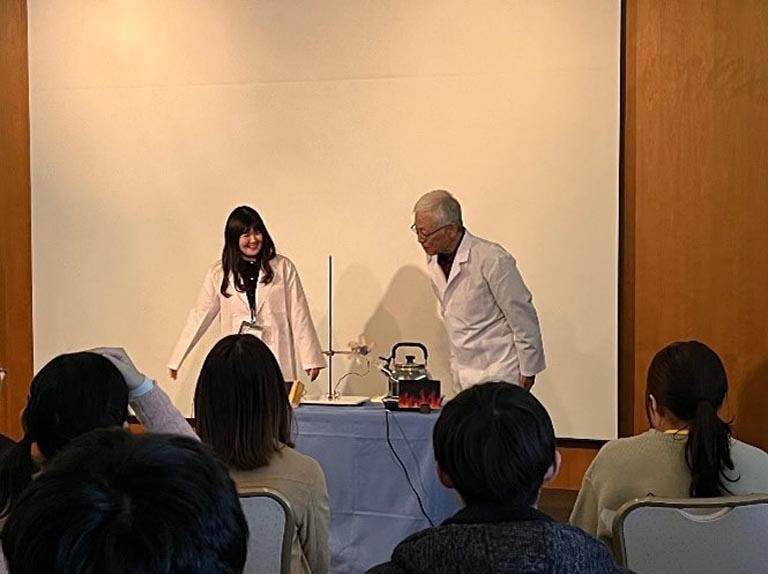

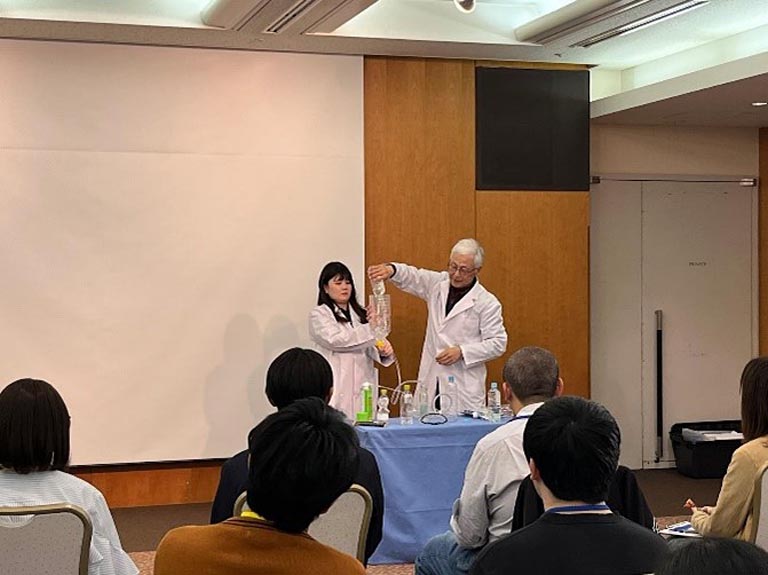

2日目の火力発電所見学の予習として、髙倉環境研究所の代表、髙倉氏(キャンプネーム:ドクター)による実験タイム!

石炭・石油・天然ガスといった燃料を燃やして高温・高圧の蒸気を作り、その蒸気でタービンを回し、発電するという火力発電の仕組みや、その過程で出たCO₂を分離回収、有効利用する仕組みCCS(CO₂ Capture and Storage)、CCUS( CO₂ Capture , Utilization and Storage)についての実験が、参加者を巻き込みながら進んでいきます。ドクターのユーモアあふれる進行に、思わずスタッフ含めみんなが声を上げて笑う場面も。

CO₂の排出量が少なく、1年を通じて安定した運転ができる地熱発電。こう聞くと、良いことだらけに思えますが、実際にとある古い温泉街に地熱発電を作ろうとなった時、どんなことが起こるのか?スタッフがそれぞれ立場の違う地熱発電開発地域の関係者になりきってパネルディスカッションを行いました。

パネリストの白熱した議論を固唾を呑んで見守る参加者達は、パネリスト一人一人の立場に立って思いを巡らせているようです。公共に必要な施設だということは認めるが、それが自らの居住地に建設されることには反対(=NIMBY(Not In My Back Yard))という考えに近い温泉組合の反対意見や技術的な面から安全性を説明する専門家、様々な立場からの意見に、この時自分ならどうするのか、何が必要なのかをじっくり考えていました。

シゲさんは「平和で豊かな社会をどう確立していくか考え続ける必要がある」というメッセージを参加者達に残しました。ここまで体験して学んだことを改めて整理して理解することができる時間でした。

今日初めて会ったとは思えないほど仲を深めた参加者達ですが、改めて詳しく自己紹介。その後の交流会では様々な話に花を咲かせていました。この日は1時間程の時間が設けられていましたが、終わり際には、まだ話足りないという様子の参加者達の姿がありました。

工学部に所属し普段はエネルギーや機械について学んでいますが、限られた人とだけの交流にとどまらず、新たな仲間と出会い、自分にとって新しい分野や考え方を知ることで、視野を広げたいと思い参加しました。

昨年の夏に参加した水力編で行動を起こすことの大切さを知り、他の参加者との交流から得た気づきや知見をもとに自分の視野を広げ、環境についての論文を書くという行動に繋げました。参加者だけでなくスタッフまでもが色々な考え方を持っていて、そんな仲間と議論できる時間がとても有意義だなと改めて感じています。残り2日間でもより多くのことを吸収していきたいと思います。

工学部に所属し普段はエネルギーや機械について学んでいますが、限られた人とだけの交流にとどまらず、新たな仲間と出会い、自分にとって新しい分野や考え方を知ることで、視野を広げたいと思い参加しました。

昨年の夏に参加した水力編で行動を起こすことの大切さを知り、他の参加者との交流から得た気づきや知見をもとに自分の視野を広げ、環境についての論文を書くという行動に繋げました。参加者だけでなくスタッフまでもが色々な考え方を持っていて、そんな仲間と議論できる時間がとても有意義だなと改めて感じています。残り2日間でもより多くのことを吸収していきたいと思います。

地球温暖化といった漠然とした環境問題への関心でしたが、何か1歩新たな道に進んでみようかと思い、応募することを決めました。火力発電については環境に良くないものというイメージだけを抱いていましたが、環境に配慮した取り組みがたくさんあることを知り、現実と自分の持っていたイメージのギャップに驚かされました。

このツアーに参加してみて、自分が思い描いていた道だけではない生き方を多くの人から知ることができ、なんだか人生の新たな扉が開いたような気がしました。もっと面白く充実した人生を進んでいけるよう、何事にも挑戦していきます!

地球温暖化といった漠然とした環境問題への関心でしたが、何か1歩新たな道に進んでみようかと思い、応募することを決めました。火力発電については環境に良くないものというイメージだけを抱いていましたが、環境に配慮した取り組みがたくさんあることを知り、現実と自分の持っていたイメージのギャップに驚かされました。

このツアーに参加してみて、自分が思い描いていた道だけではない生き方を多くの人から知ることができ、なんだか人生の新たな扉が開いたような気がしました。もっと面白く充実した人生を進んでいけるよう、何事にも挑戦していきます!