- どんなお子さんだったの?

- 後に続く中高生へのメッセージは?

- これからの展望は?

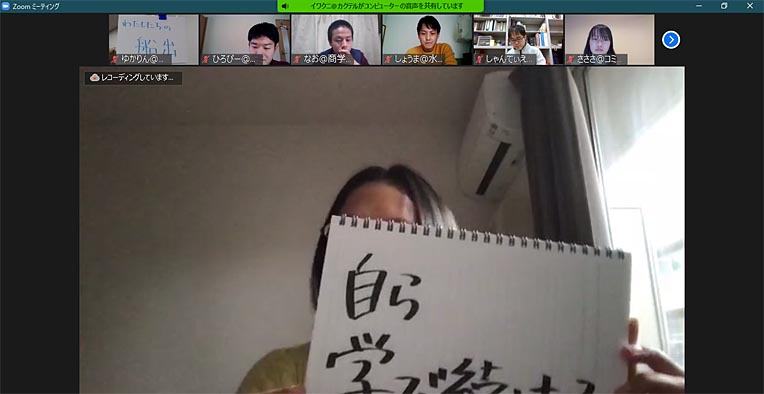

しゃんてぃえん

@都市工学科

こづ

@国際資源学科

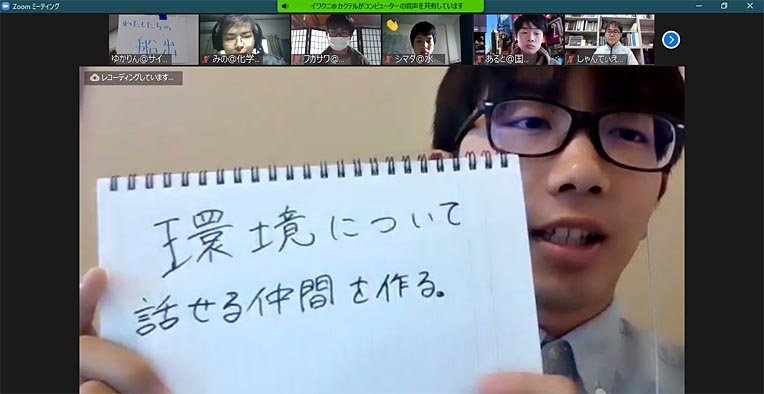

「環境と地域活性化を結びつけて学んでいく」こづ@国際資源学科

虫取りや稲刈り後の田んぼで走り回って遊んだり、スキーに熱中したり、自然について身近に感じる機会が多い環境で育ちました。私の地元では人口が減少していて、小中高と先生たちが「将来、君たちは秋田に残ろう、秋田で仕事をしよう」と話していた影響もあり、進路も地元に目線が向いていきました。将来は、地域の人と対話できる技術者か研究者に進めればと考えています。2020年2月の火力編とエコ×エネカフェに参加し、J-POWERのイベント参加は今回3回目です。今回感じたのは、環境対策や政策の知識はあっても、実際にそれをみんなが満足する形でまとめるのは難しいということ、また温暖化の進行に対処するために、そのときの最善策で乗り越えていくということです。高校時代に地域活性化に関係する学科か環境系に進むかで進路にとても悩みました。そんなとき地理の授業で「秋田はこんなに自然エネルギーがあるのに全然発電所がないのはもったいないよね」と先生が言っていて、それがきっかけで地域活性化と環境を結び付けて考えるようになりました。今は国際資源学科でエネルギーについて学び、地域活性化はサークルに所属して実践しながら学んで、どちらも実現できています。

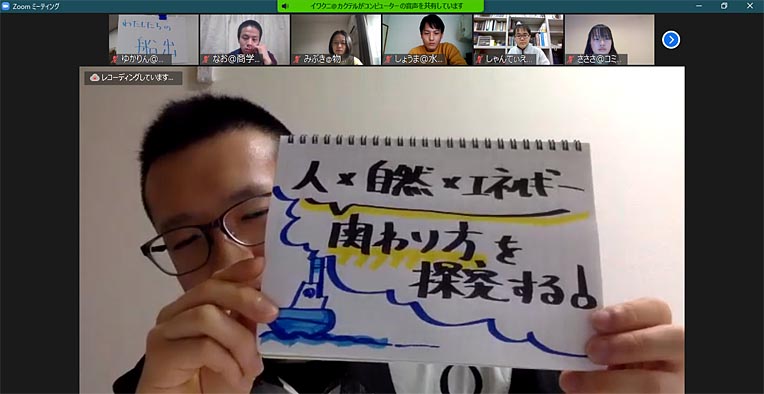

シマダ

@水環境・土木工学科

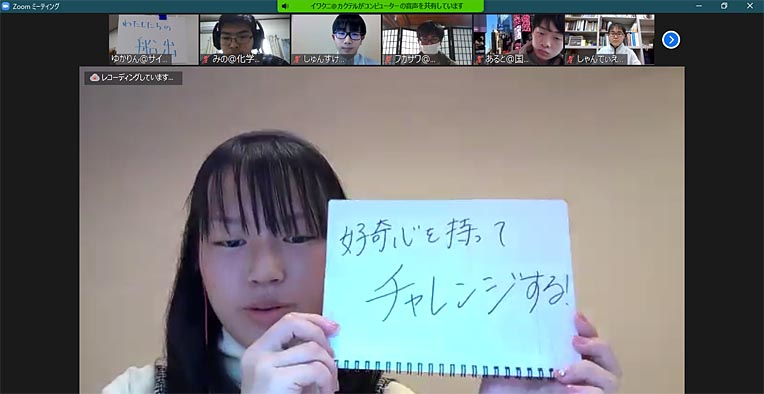

「持続可能な社会のまちづくりに向けて」シマダ@水環境・土木工学科

小学生のころ地元の農協などでさまざまな体験ができるプログラムに参加していました。芋掘りや地引網などの体験から身をもって自然とのかかわりや恵みを感じました。父に城跡に連れていってもらい、歴史の興味から得た日本各地の知識が今も生きています。大学では水環境土木工学科で、まちづくりの歴史や景観、道路交通計画を学んでいます。持続可能で人が住み良い世界にするために、まちづくりの観点や環境への興味から今回参加しましたが、やはりいろいろな人と話す機会をもつべきだと思いました。日々学んでいても、気付かないうちに考えが偏り、固まるときが無意識のうちにあります。でも人と話すことでそれが意識できる。将来は地元の田舎を良くしたいと思っていますが、エネルギーや環境の観点からはコンパクトシティ化した方が効率は良いように思います。残すべきものとコンパクトシティの関係性がまだ自分の中で消化しきれずにいます。バランスを考えてまちづくりを企画する仕事に就きたいです。

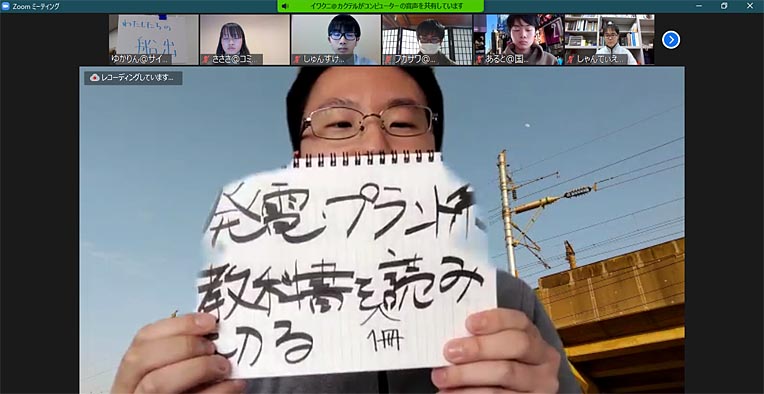

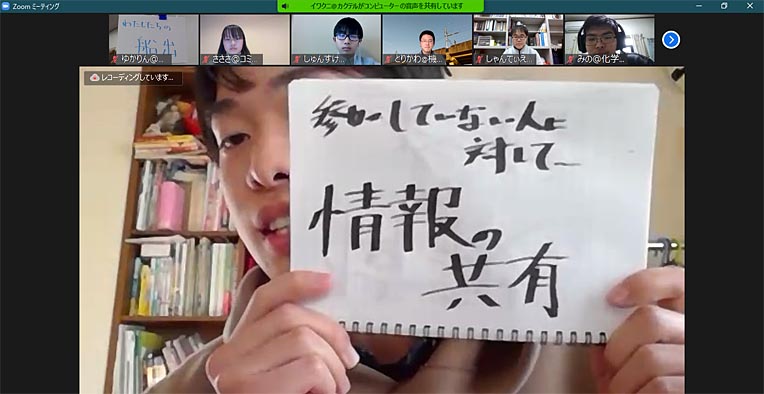

「原体験からアクションすることで深い学びへ」しゃんてぃえん@都市工学科

小学校のころは身の回りに自然がたくさんありました。高校生になって、地元のダムを管理する人たちと会い「治水」という大きな役割を知りました。今、防災を勉強しているのも、それがきっかけのひとつです。これまで複数回J-POWERのイベントに参加してきましたが、毎回分野が違っても「社会を良くしたい」という思いをもった人が集まります。アプローチは違っても、さまざまな取り組み方があり、人と話したり自分で考えたりして良い方向に向かえば新しい発見があると感じます。大学では都市全般、特に防災計画を考えていますが、都市はエネルギーやエコと無縁ではなく景観の話も大事にしないといけません。将来も防災関連に進みたいと思う一方、防災だけではなく、ライフワークとして地域を良くすることに関わっていけたらと考えています。実は、受験勉強の時もたまに抜け出して好きなダムに遊びに行っていました。受験だけではなく将来に繋がることに一歩踏み出す。原体験から深く学べば、知識や関連したことも知ることができます。いろいろなところを見て、アクションを起こすことが大切だと思います。