エコ×エネ体験ツアー 火力編@磯子学生ツアー 2021年ツアーレポート

J-POWER(電源開発)グループは長年にわたり、エネルギーと環境の共生を目指した社会貢献活動「エコ×エネ体験プロジェクト」に取り組んでいます。その中のひとつ「エコ×エネ体験ツアー火力学生編」は、例年、磯子火力発電所において2泊3日で開催されるプログラムです。今回は新型コロナの影響によりオンラインで実施され、北は秋田から南は長崎まで日本各地から、所属学部・学科が多岐にわたる17名の学生が参加しました。エネルギー問題を切り口に幅広く学び合う、思考を止めない学生17人55時間の合宿に密着しました。学生たちの思考をフル回転させた充実の3日間を振り返ってみましょう。

<ツアー概要>

- 日程:2021年2月24日(水)-2月26日(金)

- 参加者数:学生17人

- 場所:オンラインにて開催

<ツアーの目的>

- エネルギーを題材に社会課題と情報について考える

- 情報を吟味する体験を通じて本質的な課題を認識、問題整理から熟考・熟議する

- 真剣に社会課題と向き合い、ともに楽しく学び合いながら自分事化する

<全参加学生のニックネーム@学科(学部)>

- あると@国際資源学科

- だーや@現代生活学科

- しょうま@水環境・土木工学科

- みぶき@物理学類

- しゃんてぃえん@都市工学科

- ひろぴー@環境学科

- なお@商学科

- こづ@国際資源学科

- みの@化学物理工学科

- しゅんすけ@機械工学科

- フカサワ@総合機械学科

- とりかわ@機械知能工学科

- さささ@コミュニティ人間科学科

- ふじもり@環境学科

- かまちゃん@コミュニティデザイン学科

- りの@現代生活学科

- シマダ@水環境・土木工学科

<スケジュール概要>

1日目:

- ワークショップ「エネルギー大臣になろう!」

- エネ大臣解説「電源特性とエネルギーと環境にかかる世界と日本の実情」

- パネルディスカッション「地熱発電所開発のデモンストレーション」

- 「石炭を知る」~科学的側面、社会的側面 ※発電実験の映像視聴含む

2日目:

- 磯子火力発電所ガイド紹介~「潜入!ISOGOスコープ」360度映像による発電所見学体験

- 対話の時間「発電所の仕事を知る」働く社員との交流

- 「大崎クールジェンプロジェクト(酸素吹石炭ガス化複合発電)」案内と新技術紹介

- 講義「科学技術コミュニケーション概論」

- 講演「マスメディアと社会課題」ゲスト:毎日新聞論説委員 元村有希子氏

3日目:

- 講義「近未来シミュレーションと解説、SDGs時代の課題」

- グループセッション~プレゼンテーション「自分と社会の課題を見つけよう」

- まとめ「わたしたちの船出」

オリエンテーション・

アイスブレイク

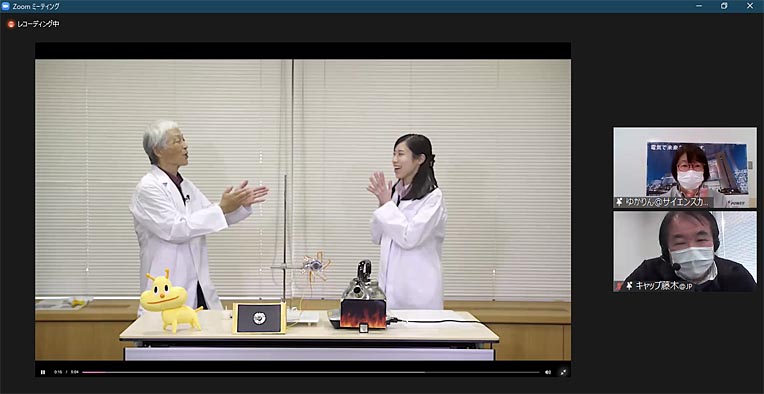

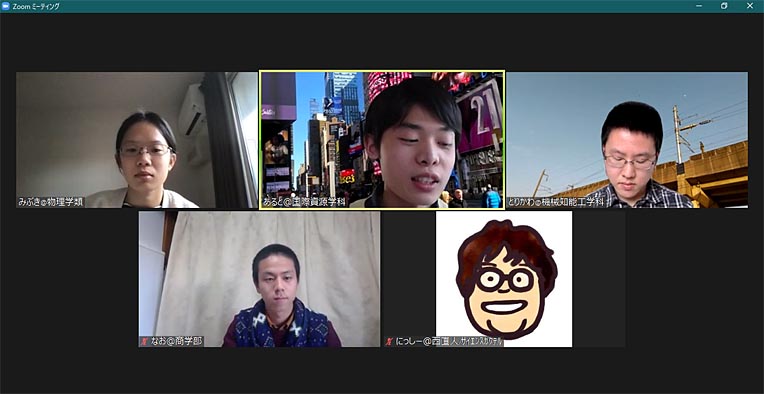

進行は昨年に続きサイエンスカクテルのゆかりん(古田さん)。続々とオンライン会場のモニターに学生たちの顔が映されていきました。少々緊張した表情も見られましたが、ゆかりんが「オンラインの場合、話し手は聴いている皆さんの反応が伝わりにくいところがあるので、誰かが話をしたらぜひ反応してください。このプログラムは答えのある問題について私たちが教えるものではなく、答えのない課題について考え学び合う場です。」と声をかけ、まずはみんなどこからアクセスしているのか、居場所を確認し合うところからスタートし、笑顔に変わっていきました。北は秋田から南は長崎まで参加した17人の中には、オンラインだから参加できたという学生も。この1年間オンライン授業を受けた経験のある学生たちは手慣れたようすでカメラとマイクのオンオフを切替えながら話していました。

今いるところを皆に書いて映してもらい、全国各地からつながっていることが実感できました!

さまざまな分野に興味をもつ学生たちが集結しています。

ワークショップ「エネルギー大臣になろう!」

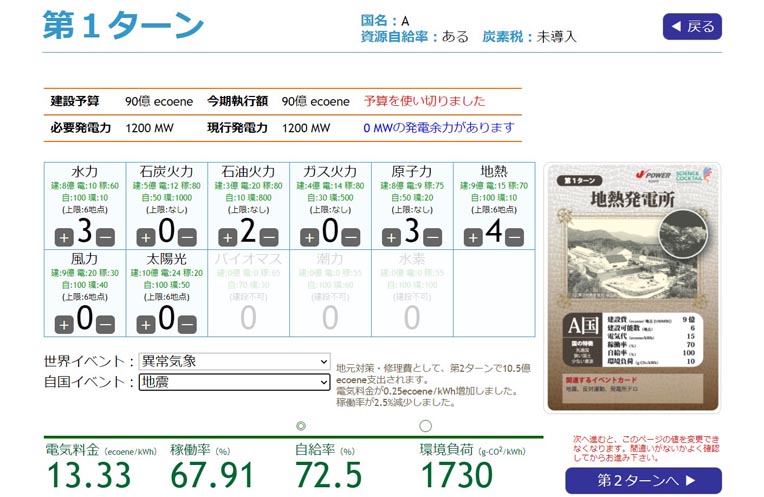

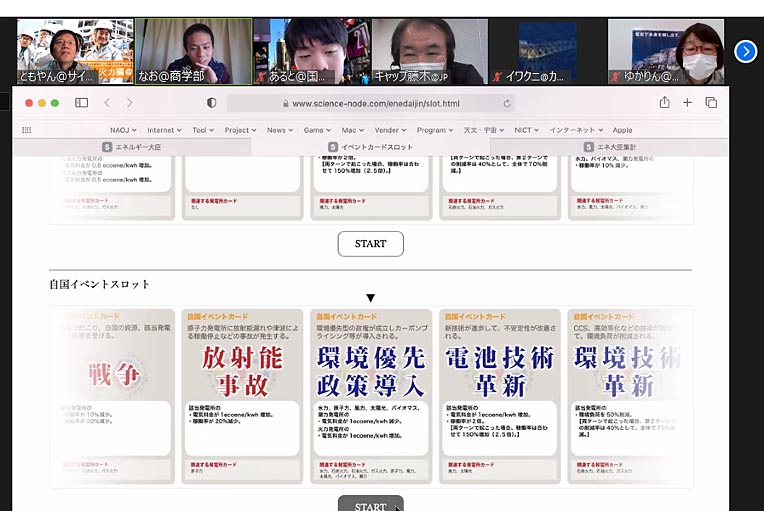

プログラム最初のシミュレーションゲーム「エネルギー大臣になろう!」では、5グループに分かれて、火力や水力、太陽光などさまざまな種類の発電所の建設を進めました。各グループに設定された仮想国家は、先進国や発展途上国、資源国や小資源国など、それぞれ異なり、経済危機や紛争といったイベントも発生。グループ内で選ばれたエネルギー大臣がメンバーと議論しながら、エネルギーの安定供給と環境保全、経済のバランスを考えて他チームと得点を競いました。

最終順位発表後、学生たちはほかのチームがなぜその選択をしたのか、CO2排出に対する良し悪しなどを活発に意見交換。先進国と途上国の論点の違いは、さながら現在の国際情勢を見ているかのようでした。

エネ大臣解説「電源特性とエネルギーと環境にかかる世界と日本の実情」

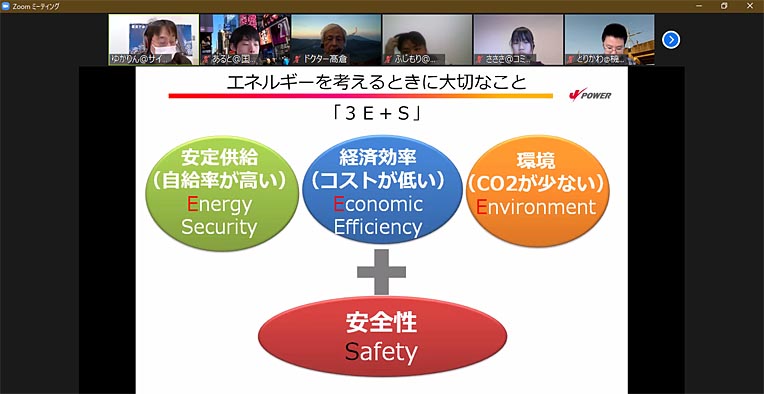

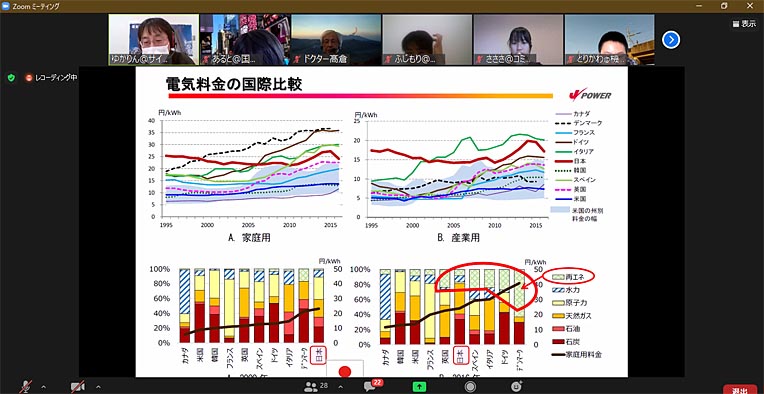

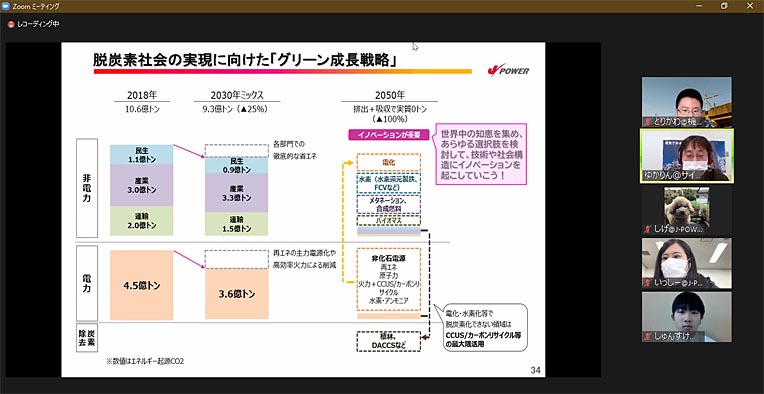

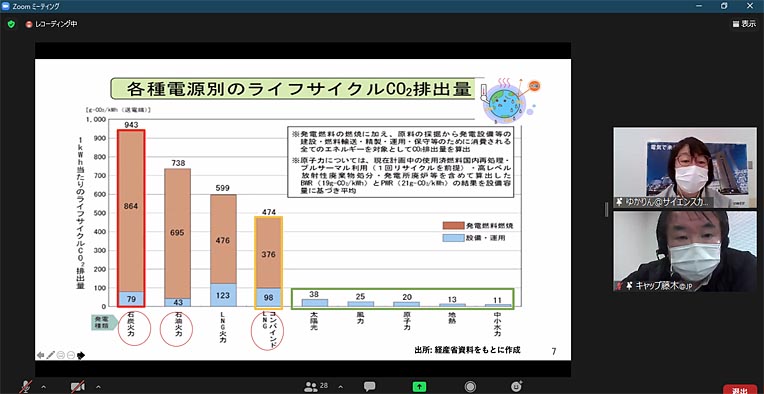

午前中のシミュレーションゲーム「エネルギー大臣になろう!」でエネルギー問題を自分事として捉えたところで、午後はさらに深掘りし、世界と日本の実情を考える時間。エネルギー政策では経済効率性(Economic Efficiency)、安定供給(Energy Security)、環境への適合(Environment)の3つのEに加え、安全性(Safety)のS(3E+S)の観点が大切であることを、世界と日本の実情についてのグラフを用いてスタッフのよーこばが解説。近年の世界的な気候変動から、各国による脱炭素社会への取り組みが加速している背景、経済産業省を中心に関係省庁が連携し策定された「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」に向けての課題などを学びました。

意見集約の難しさを知る「地熱発電パネルディスカッション」

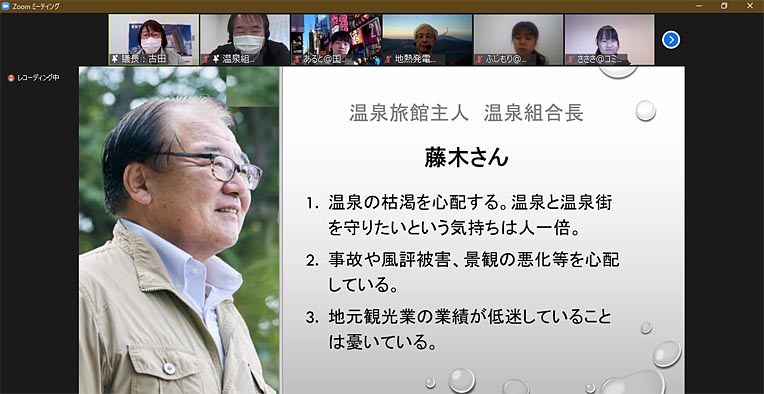

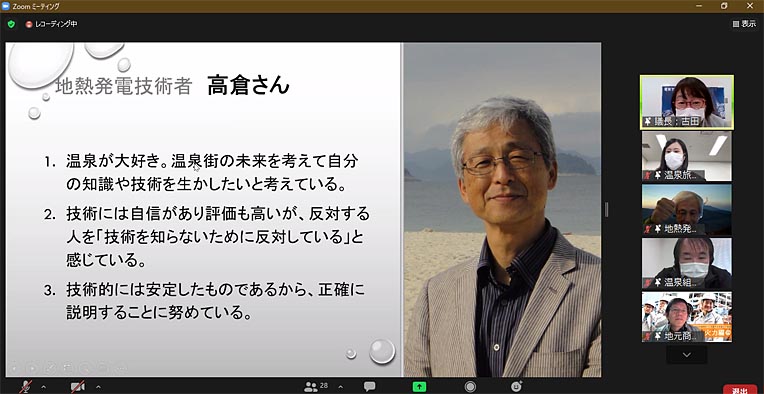

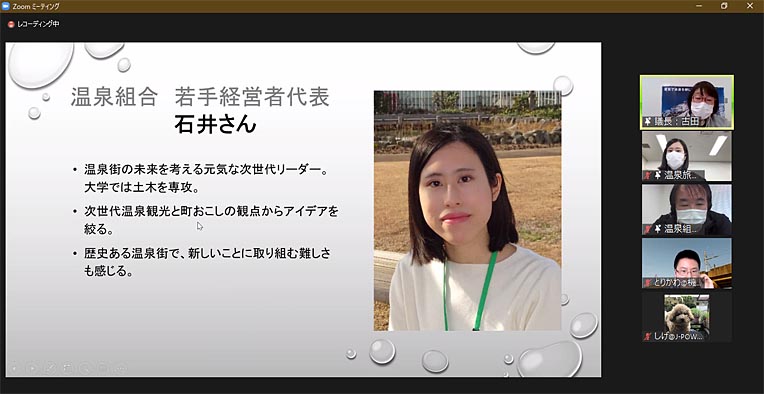

「地熱発電所を開発する地元パネルディスカッション」を模した寸劇では、J-POWERおよびドクター、プログラムの企画開発・運営のサイエンスカクテルのスタッフが、議長、温泉組合長、温泉旅館若手経営者、環境保護活動家、地元商工会議所理事、地熱発電技術者になりきって白熱の演技を披露。地元の発展と環境影響、エネルギーについて、立場の違いから生じる利害や意見の相違を浮き彫りにしました。

主張だけをぶつけ合うのではなく、合意形成のために話し合う場の必要性がおのずと伝わってきました。そのためにも、ファシリテーターの役割が重視されてきているといいます。大人たちの迫真の演技に、学生たちは圧倒されながらも聞き入っている様子が印象的でした。

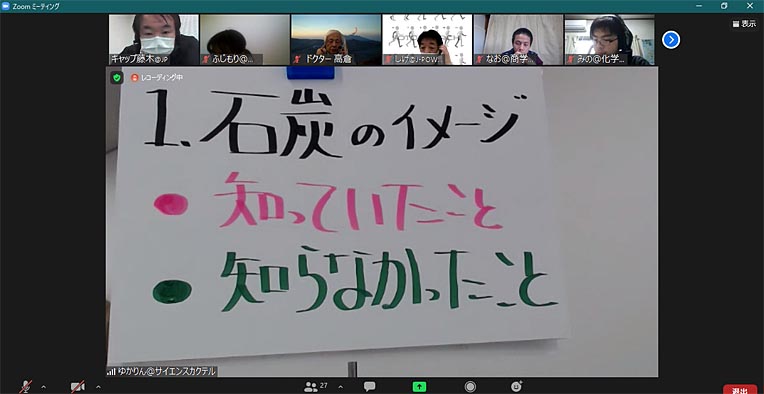

シリーズ「石炭を知る」~科学的側面、社会的側面

※発電実験の映像視聴含む

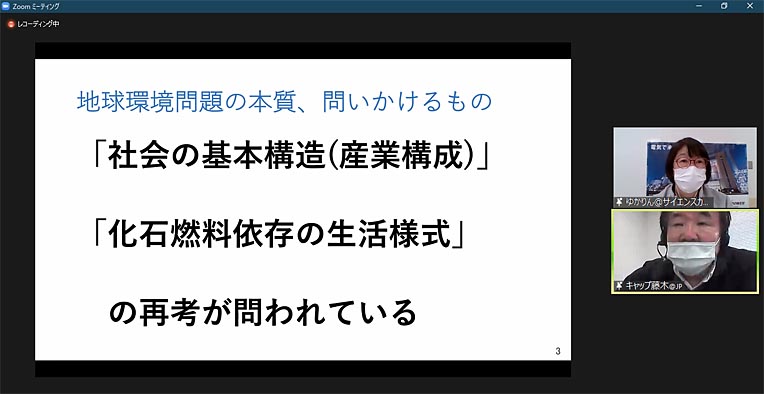

白熱の寸劇の後は、なぜ寸劇のような話し合いが重要となっているのか、地球環境問題の本質に迫り、問いかけるものは何かを探りました。

ひとり一言タイム(自己紹介)~自由交流会

夕食後には再びオンラインに。1日のプログラムを終えて皆リラックスした表情で戻り、ひとり1言ずつ自己紹介をし合い、交流を深めました。

1日目の感想を聞いてみました!

「小学校での御母衣ダムでの体験が今につながる」さささ@コミュニティ人間科学科

小学5年生の時に御母衣ダムのエコ×エネ体験ツアーに参加して、ダムの地下への潜入やハイキングなど、いろいろな経験をしました。川で水力発電を自分で実際に作ったことはとても印象に残っています。ナイトウォークでは、「ホタルってまだいるんだなあ」と感じました。地面に寝転がって見た星空もすごくきれいで、本当に楽しかったです。将来の夢は、地域に携わること。中学生のときに地域に根付く企業の見学に行き、実際に自分の足と体験を通して学ぶことがとても大切だと実感しました。私のアクションの原点はやはりエコ×エネ体験ツアーだと感じています。

「いろいろな人の視点に触れることができる」みぶき@物理学類

あるイベントに参加したことがきっかけで宇宙が好きになり、そのまま今の分野に進みました。ただ、宇宙と言ってもさまざまな関わり方があると思います。単に宇宙を観測するということではなく、物質や生物などから関わるのもおもしろいです。今回参加して、知らないことが多いと実感しました。商学部や環境系、工学系など、いろいろな分野の学生が参加していたので、意見がまったく違うところも同じところもあり、とても勉強になりました。