ワークショップのはじめに、滝沢さんから先生方に質問を投げかけました。「ゴミは何種類あると思いますか?」先生方の答えはさまざまに分かれましたが、意外にも滝沢さんの答えは2種類。「ゴミ」と「資源」という回答でした。

先生方に、学校の中で地域のゴミに関する教育「ゴミ育」を行ってほしいという熱い想いを伝えながらワークショップ開始です。

【ゴミ回収の現場から】

まずは、滝沢さんが実際にゴミ収集で出会った例が、たくさんの写真とともに紹介されました。集積所に分別されずに捨てられたペットボトル、大量に捨てられた綺麗な衣服、封を切られていない食品や高級な果物など、驚くような事例ばかり。

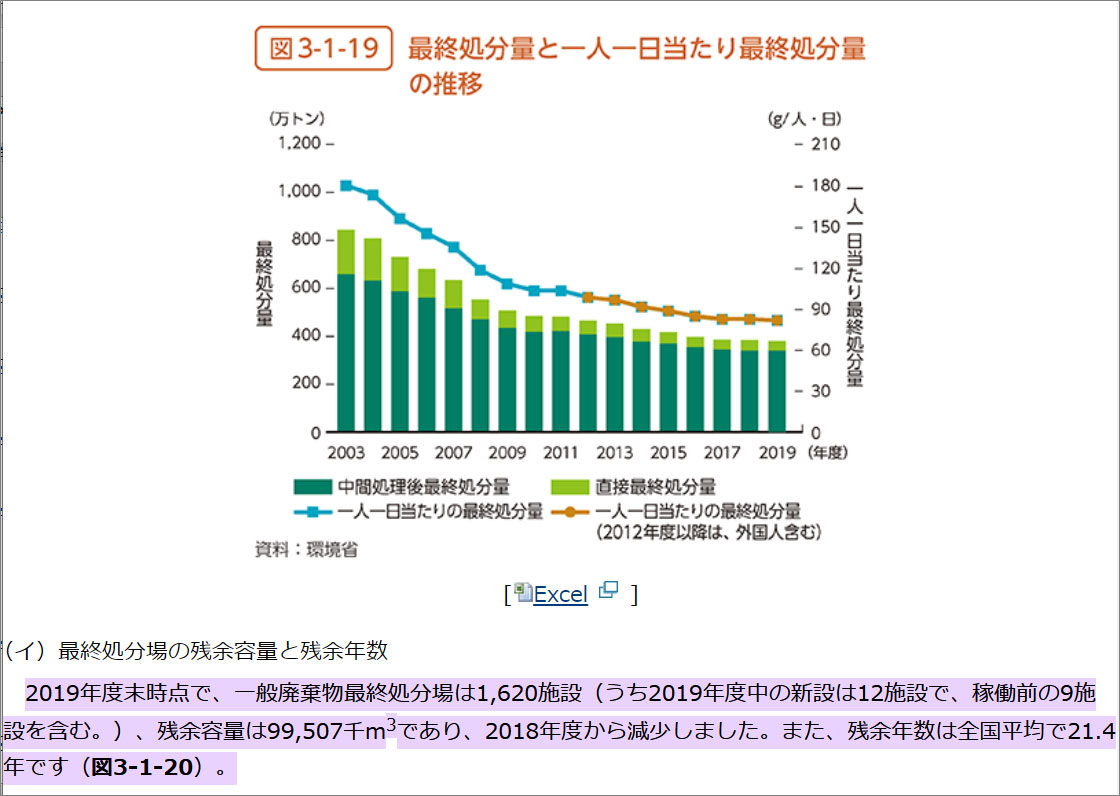

そして、日本国内の最終ごみ処分場はあと20年で埋まってしまいゴミを捨てられなくなることと、その後どうするかまだ決まっていないという事実が伝えられると、先生方も深刻な表情になりました。

【ゴミは世界とつながっている】

滝沢さんは、ゴミを集めていると「世界とのつながり」を感じるそうです。

たとえば、ペットボトル。

マイクロプラスチックは遠い海の問題と思われがちですが、ペットボトルは街の集積所から川を流れて海に出ている可能性が高く、実は私たちの生活と密接に関係している問題であると指摘します。

つぎに、ファストファッション。

洋服を作るためには材料の栽培や染色の段階で大量の水を使用し、さらに、燃やして処分すれば二酸化炭素を排出します。

また、リサイクルしているようでも、発展途上国で埋め立てられて環境汚染につながっているケースもあります。

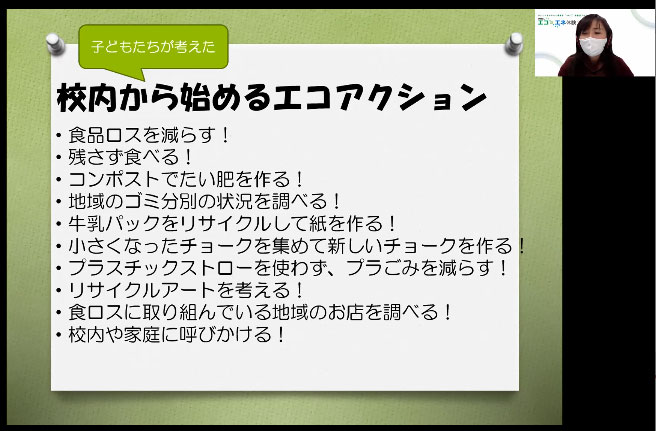

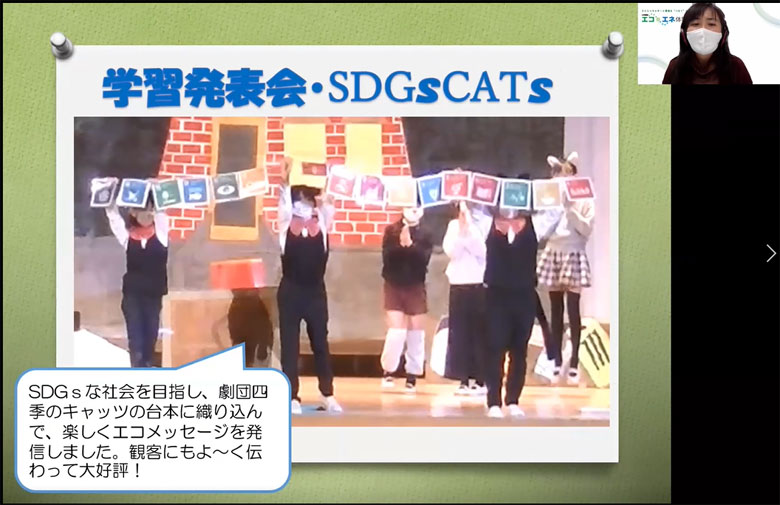

学校の先生は、「教育を通じ世の中を変えられる一番の存在」だとして、ぜひ子ども達にフェアトレードの知識を広めてほしいと訴えました。

最後に、食品ロス。

日本の食品ロスは570万トン。世界中で飢餓に苦しむ人々に向けた世界の食料援助量の約1.4倍を捨てながら私たちは生きていることを知り、「有るもので賄うこと」や、「顔が見える生産者から買うこと」などが提案されました。

また、一人の活動には限界があるため、仲間や賛同者を増やして取り組むことも重要なポイントです。

【滝沢さんの考えるSDGs】

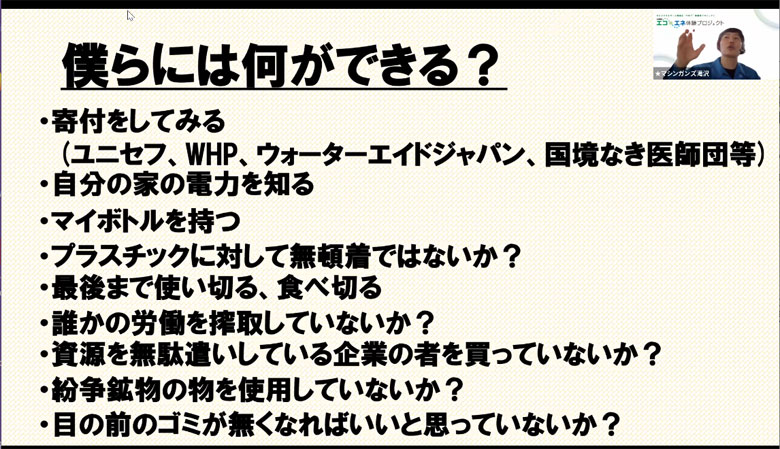

SDGsは、実現できていないからゴールが設定されたということ、つまり世界には17個の課題があると、滝沢さんは捉えているそうです。

私たちには何ができるか、自分ごととして考えるためにいくつかの具体的な提案のあと、最後に「皆さんは目の前のごみがなくなればいいと思っていませんか?」と先生方に再び問いかけて終了となりました。