グループ1

大学生向け 火力編@磯子ツアー レポート

3日間のツアー最終日は、ここまでに見たこと、聞いたこと、学んだことについて、さらに深く考えていきます。

ゆかりんによる「私たちの暮らしと科学技術コミュニケーション」と題したこのツアーの最後の講義のはじまりです。科学技術は国を豊かにするものであると同時に、環境に負荷を与えうるものであり、正の面でも負の面でも、社会のあり方や個人の生き方、未来を左右する大きな力です。私たちが環境問題をはじめとした社会のさまざまな課題に取り組むためには、科学技術のことを知り、科学的根拠に基づいて結論を導き出す「科学リテラシー」が重要になります。

「対話による科学技術政策への市民参加」を進めるための「科学コミュニケーション」には多様な意義があり、そのあり方も変化しています。しかし、根本にある「互いに考えて、行動し合うこと」は普遍です。

2日目にドクターが話してくれた築山も横浜方式も、どれも市民とのコミュニケーションの大切さを教えてくれていました。

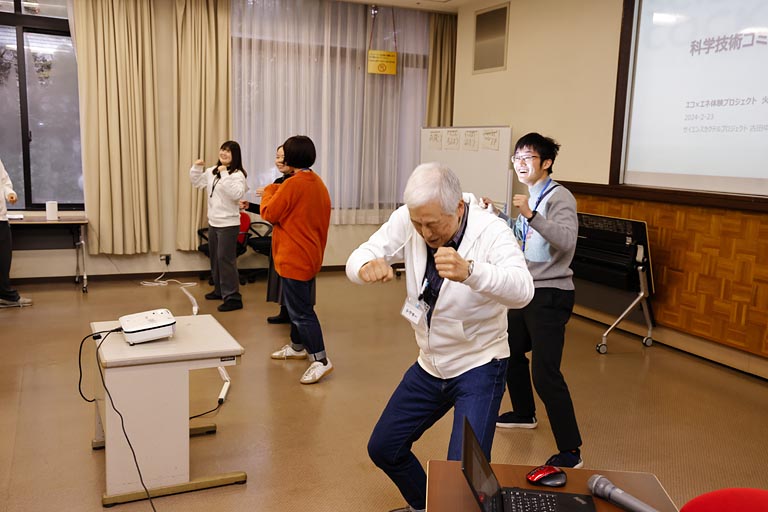

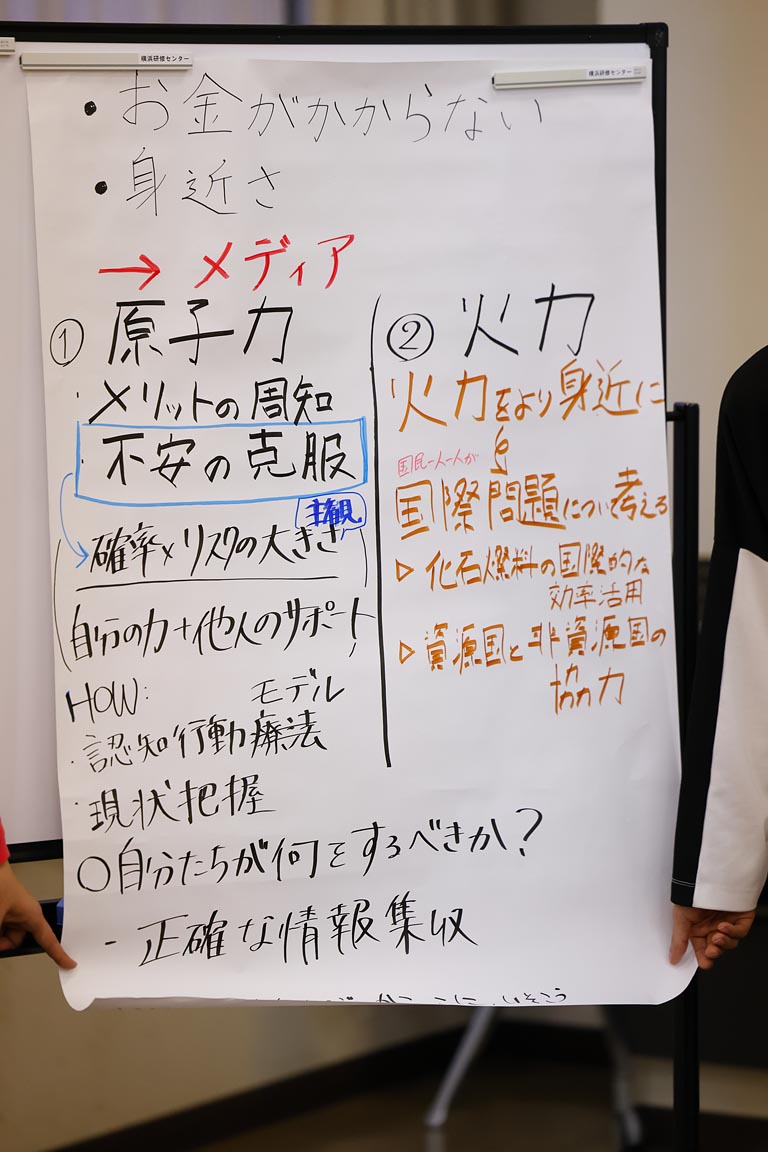

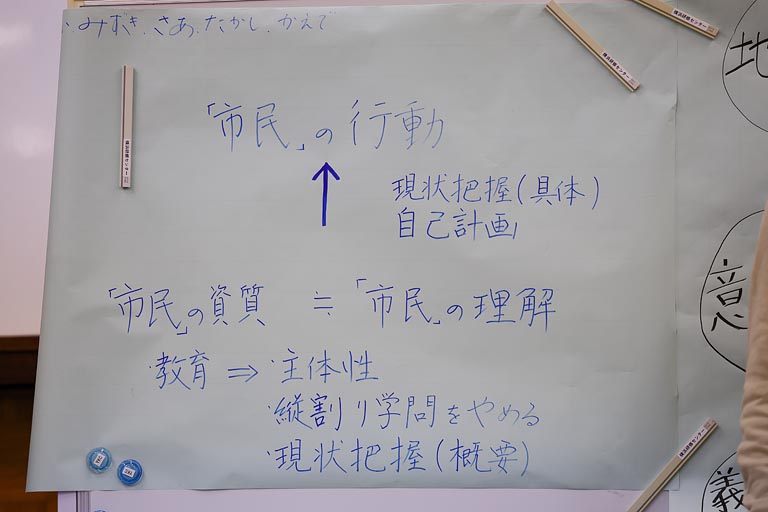

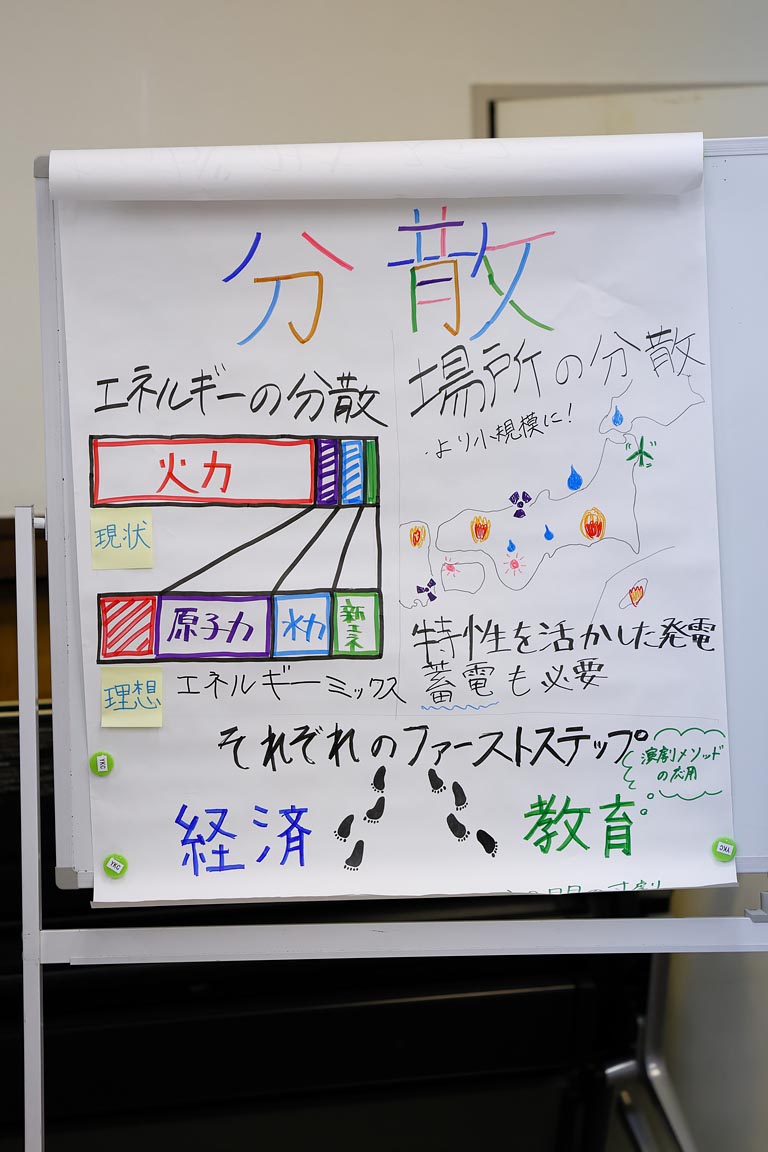

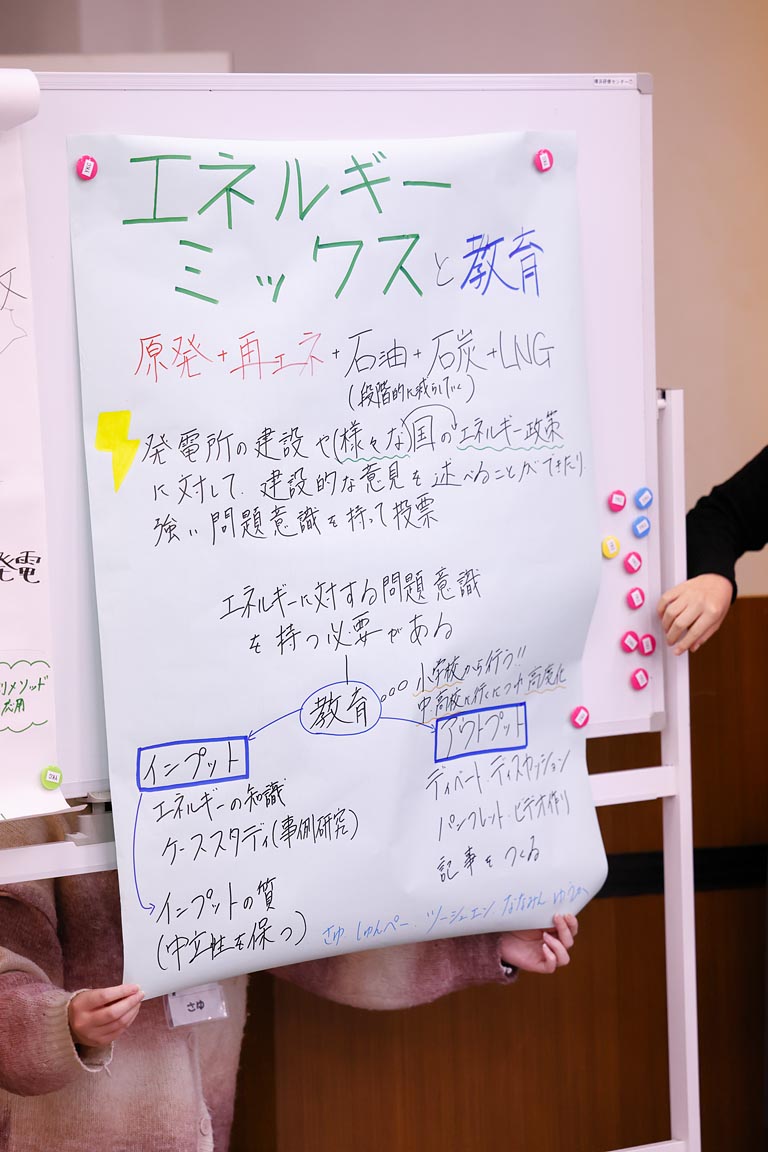

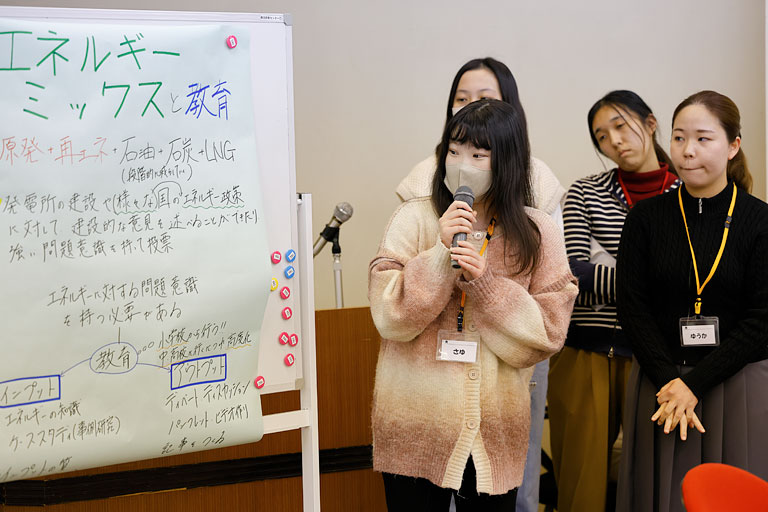

実は、2日目の夜に「エネルギーの安全保障とカーボンニュートラル」をテーマに、それを実現するためにすることを考えておく、という宿題が出ていました。ここではその宿題をグループごとにまとめて、発表していきます。似た考え方の参加者で4~5人のグループを作るために、移動しながら真剣に自分の考えを伝え合いました。2日間の学びで多くの視点を得た参加者たちだからこそ、なかなか1つの方向に意見がまとまりませんが、ディスカッションを通じて自分たちでグループを作り、グループ内で対話しながら少しずつ発表の輪郭が見えてきました。

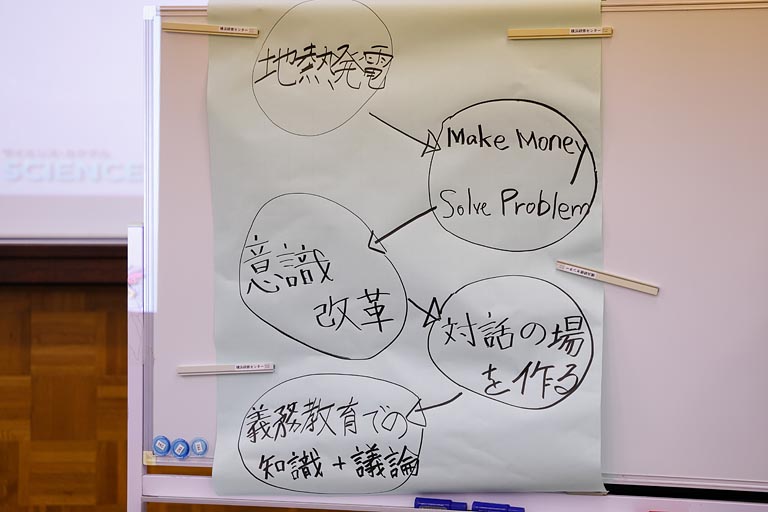

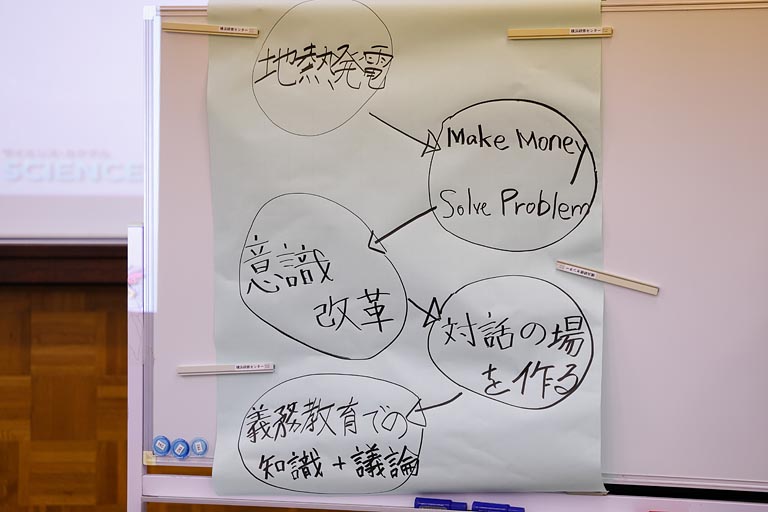

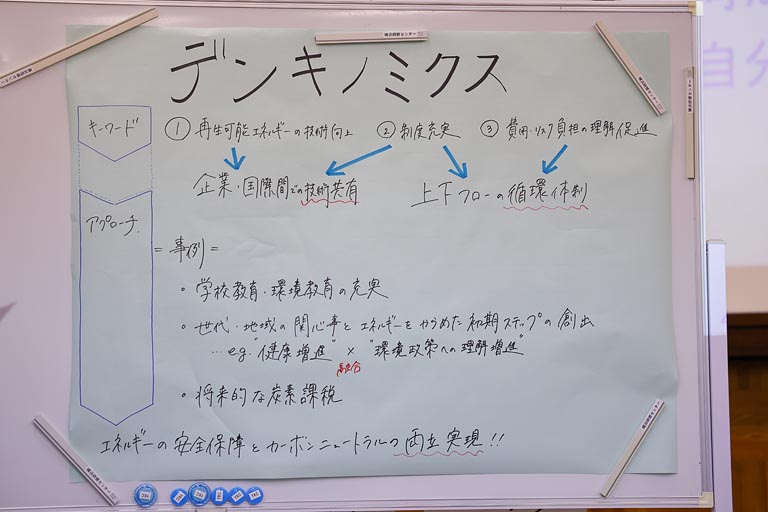

最後の昼食ではありましたが、少しでも話し合う時間がほしいと、早々に会議室に戻っていく参加者たち。発表内容を模造紙にまとめていきます。まとめ方、表現方法にもグループごとの個性が表れています。それぞれの発表と全ての発表が終わった後には、他のグループの参加者から鋭い質問や意見が飛び、これに発表グループが応える形で学び合いが深まりました。

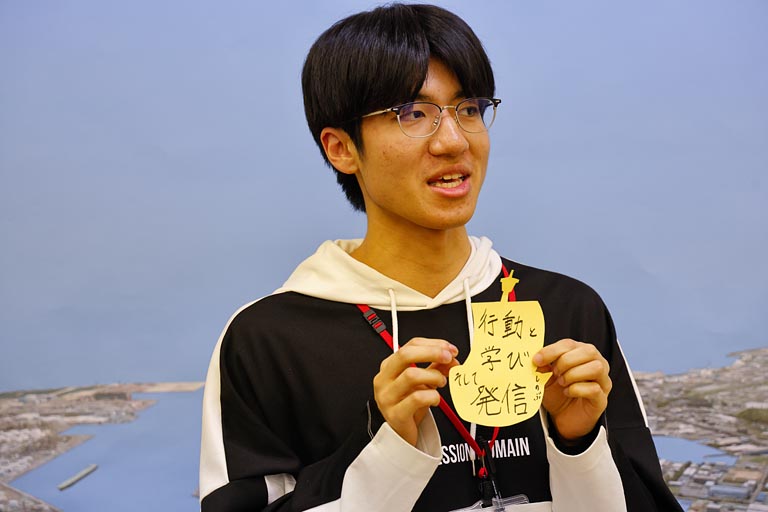

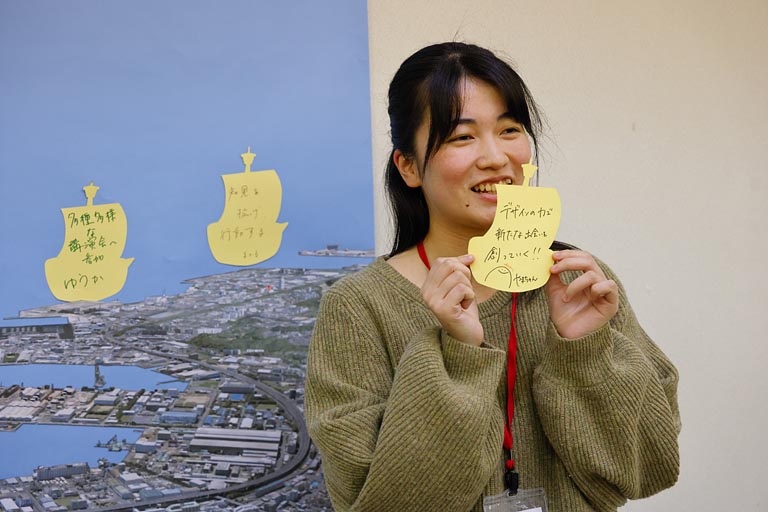

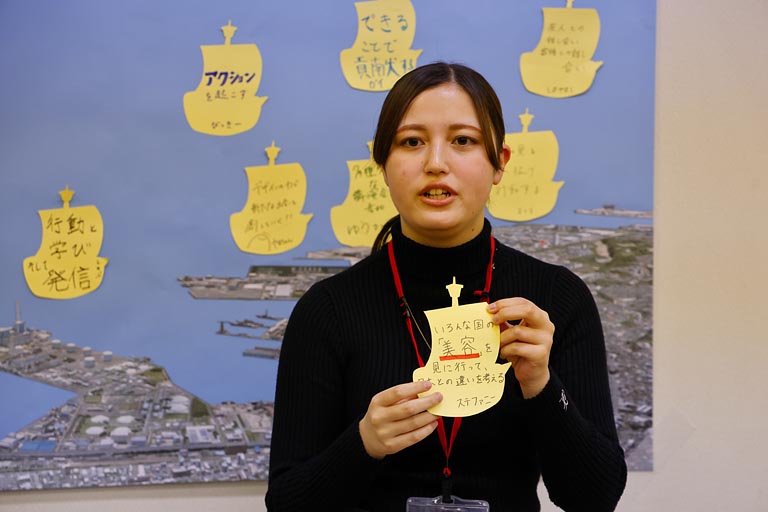

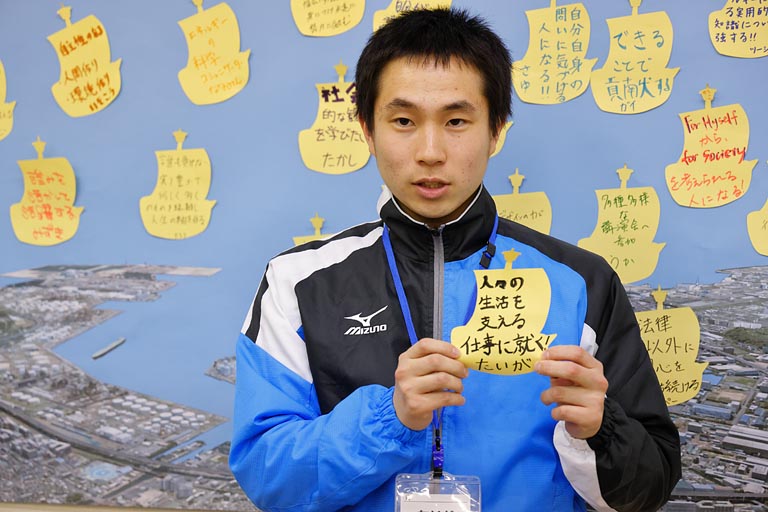

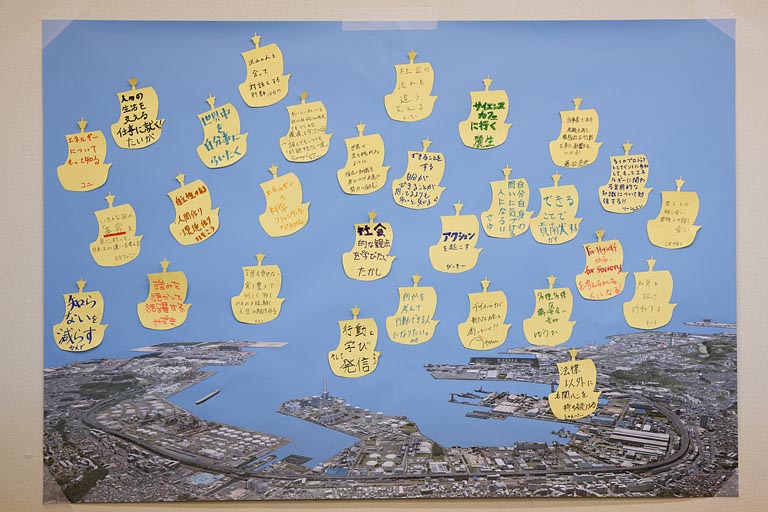

いよいよ、最後のプログラム。船を模した紙に「卒業までに自分が何をするか」を書き込み、一人ひとり大海原に漕ぎ出して(貼りだして)いきます。書かれた言葉に、この3日間で得たものがいかに大きなものだったか表われています。

全部を貼り出したら、本当にプログラムは終了。ここから、未来に向けて新たな一歩を踏み出します。シゲさんからの最後の挨拶では、「皆さんはもうエコ×エネ、エネルギーと環境の共生をめざす仲間たちだと思っています。戻ったらその思いを家族や友だちに伝えて、3日間で得た知識をもとに対話をして、それぞれの専門を生かしながら成長し活躍してください」と締めくくりました。

3日間を振り返って

「印象に残っているのは、『エネルギー大臣になろう!』です。実際にやってみて、自分が考えている理想と現実は全然違うと気づけました。もう一つ、夜みんなで話していて、学部に関係なく経済とか世の中のニュースに詳しいことに驚きました。自分も教養として経済を勉強しようと思えたことも大きな収穫でした」(はるのさん)

「自分も『エネルギー大臣になろう!』をやってみて、世の中は本当に複雑だと知りました。また、発電所の施設を間近で見られたのもすごく貴重な体験でした。そして、三渓園での金田さんの講義に度肝を抜かれました。学校で歴史を学んできたつもりでいましたが、あんな風に違う見方ができることに驚きましたし、自分の専門と歴史をつなげて理解できるように、改めて勉強していこうと思いました」(よっきーさん)