①展示室の模型で石炭火力発電の流れを知る

大学生向け 火力編@磯子ツアー レポート

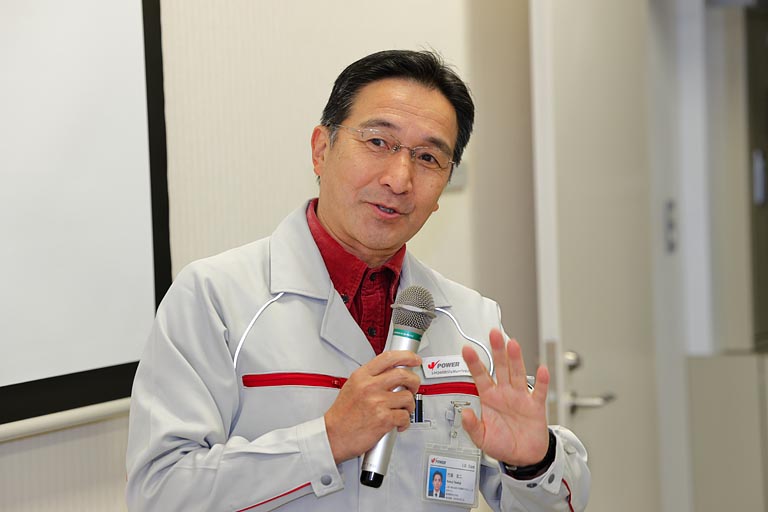

火力発電所見学の日の朝は、朝食後、バスに乗って磯子火力発電所へ。到着すると、ISOGOエネルギープラザの竹藤館長からご挨拶。発電所内を案内してくれる磯子火力発電所で勤務する3人の若手社員を紹介してもらいました。

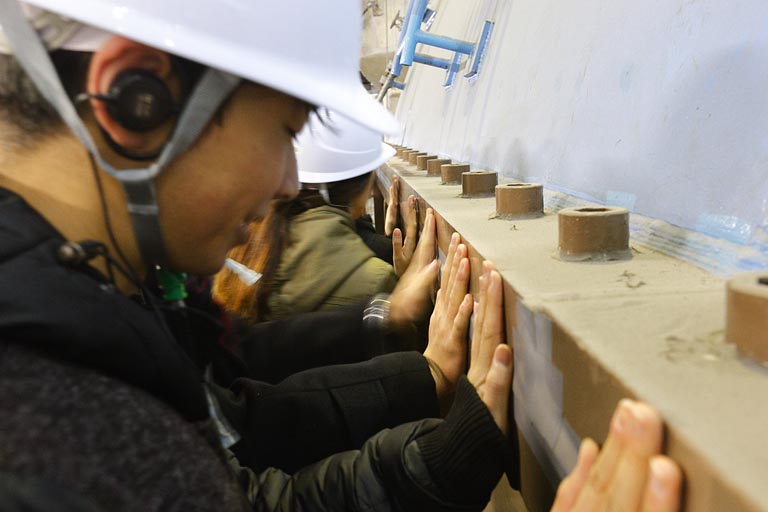

磯子火力発電所は、国内の石炭産業を保護する国の政策を受けて建設された石炭火力発電所で、1967年に旧1号機、1969年に旧2号機が運転を開始しました。その後、大規模なリプレース(建て替え)を経て、2002年に新1号機、2009年に新2号機が運転を開始。首都圏の電源として環境負荷低減とコンパクトな設計を両立した石炭火力発電所です。発電所見学では、そのようなテクノロジーの数々を直接見ることができます。

ここからは3グループに分かれて、見学に出発です!

見学から戻ったら、グループごとに交流する時間。ここからは業務グループの近藤も加わります。ここでは、発電技術、環境対策などについて質問が相次ぎました。J-POWERに入社して3年くらいの若手社員たちは、参加者と年齢が近く、話しやすかったようです。就職や将来のことを考えはじめている参加者は、入社の動機や仕事のやりがいなどを熱心に聞いていました。

発電所見学を終えると、磯子火力発電所からバスで三渓園へ。実業家で茶人の原三渓の邸宅であった三渓園は、敷地面積18万平米の広大な日本庭園。園内を散策していると、小高い築山が見えてきました。この築山は磯子火力発電所をリプレースした時に、三渓園からの景観を損なわないためにつくったものでした。当時J-POWERのグループ会社で環境分析をしていたドクターは、この築山づくりに携わっていました。

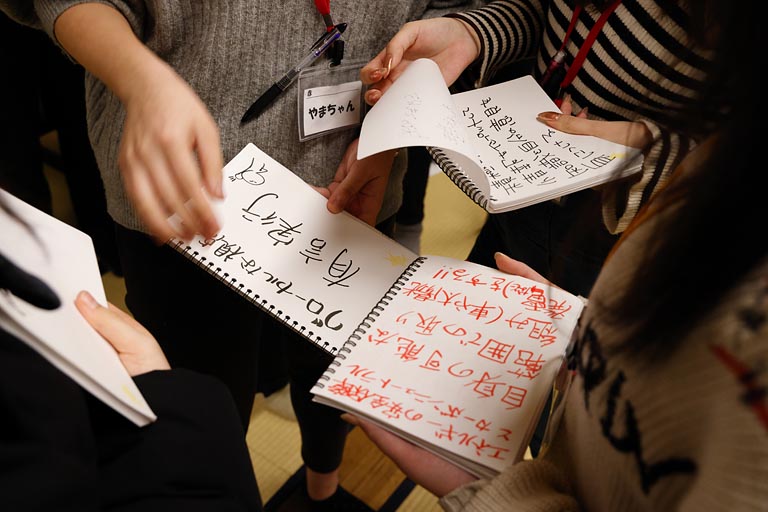

三渓園内の鶴翔閣楽室棟に移動して、磯子火力発電所と横浜市による環境保全の取り組みを寸劇で紹介します。演じるのは、その場でドクターが(歌いながら)選んだ9人の参加者です。

時代は今から60年前、高度成長期の昭和30~40年代。増加する電力需要への対応と産炭地振興を進めたい国から要請を受けた電力会社は、石炭火力発電所の建設計画を進めていました。しかし、大気汚染による健康被害を懸念する声が高まり、医師会や婦人会などが横浜市に陳情。当時の飛鳥田横浜市長は環境対策14項目の要望案を作成し、電源開発(J-POWER)と公害防止協定を結びました。自治体と企業が直接公害防止協定を締結することなど前例がなく、こうした取り組みは「横浜方式」と呼ばれて全国に広がっていきました。

この寸劇では、そこに至るストーリーを演じます。

寸劇に続いて行われた講義は、今年のツアーの主題に迫るテーマ「エネルギーの安全保障」です。講師は、ユニバーサルエネルギー研究所代表の金田武司氏。エネルギー専門シンクタンクとして、政府や地方公共団体、エネルギー関連企業などに対してコンサルティングサービスを提供している金田氏は、新型コロナウイルス感染症や数々の国家間紛争、戦争など数々の事例を挙げながら、あらゆる国家的危機の根本にエネルギー問題があることを示しました。さらに金田氏は歴史を遡り、ペリー来航における石炭の存在、第二次世界大戦の発端となった石油取引などを紹介しつつ、燃料資源を海外に依存することの危うさ、国家におけるエネルギー政策の重要性などについて語りました。歴史の授業や日々のニュースではなかなか語られることのない事実を目の当たりにした学生たちは、今まさに起きている危機的状況に衝撃を受けていましたが、その中で何をすべきか、改めて考えるきっかけとなったようでした。

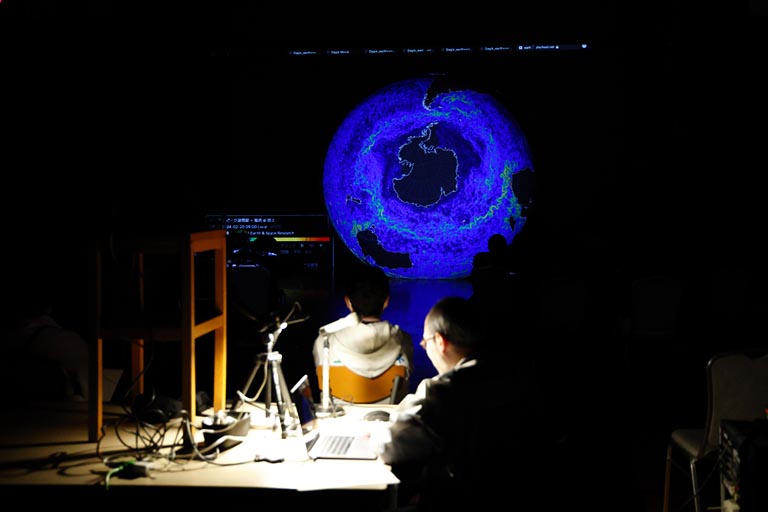

火力発電所見学、三渓園での寸劇や刺激的な講義の後は、横浜研修センターに戻り夕食。この日の最後のプログラムは、球状のスクリーンに地球の映像を映し出した「ダジックアース」を体験します。灯りを落とした体育館に浮かび上がった地球の映像に、人類誕生から現在までの歴史、温室効果ガスの状況を重ね合わせることで、遠く離れたどこかの国の問題も、地球に住む自分たちの問題だと認識することができました。

いよいよツアー最後の夜となりました。この2日間ですっかり仲良くなった参加者たち、スタッフも交えて、時間終了まで語り合いました。

2日目を振り返って