エコ×エネ体験ツアー 火力編@磯子学生ツアー 2022年ツアーレポート

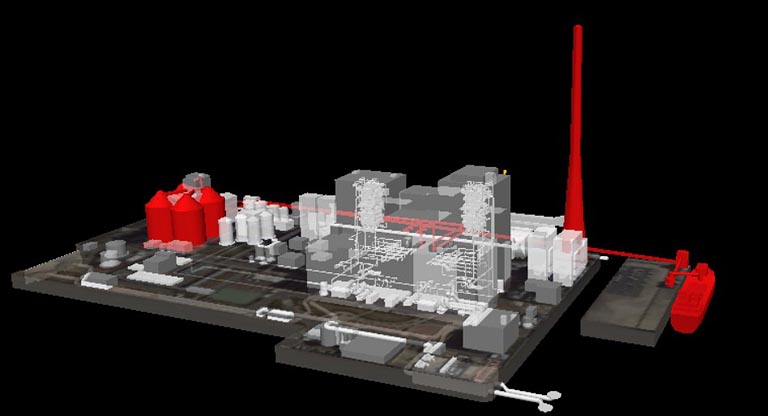

迫力の磯子火力発電所360度映像体験

2日目は横浜にあるJ-POWER磯子発電所の体験からはじまりました。ISOGOエネルギープラザ館長の杉下保弘氏が360度の映像で発電所内外の説明を務めます。オンラインならではのオンデマンドな学びが実現しました。

杉下館長への質疑応答では「海外産と国産における石炭のコストや品質の差」「石炭のブレンド」「石炭の備蓄期間」「運転センターの業務」「横浜市との環境配慮」等の積極的な質問が出て、話題は多岐に広がりました。

カーボンニュートラルを達成するための新技術を知る

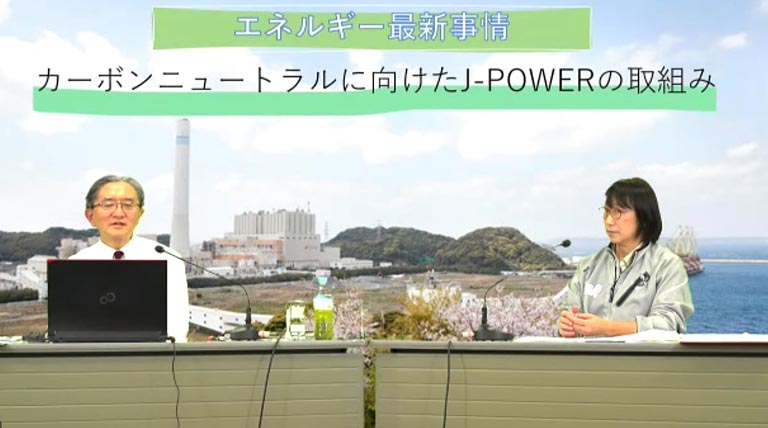

大崎クールジェン前社長の相曽健司氏による講義では、新しい石炭技術の動向が紹介されました。相曽氏は1979年にJ-POWER、当時の電源開発に入社。主に石炭火力発電所の建設やマレーシアでの発電所建設のコンサルティング等に携わり、広島県大崎上島に建設された最新鋭技術の粋が集められた大崎クールジェンでも陣頭指揮を執ったといいます。そのキャリアはまさに時代背景を伴う火力発電技術の歴史とリンクしています。

大崎クールジェンでは今、石炭をガス化して発電に利用し、CO2を回収する実証実験が進んでいます。第一段階では、空気の代わりに酸素を吹き付けながら石炭を燃焼させてガス化し、燃料として発電する技術の実証を行いました。第二段階では、ガス化した燃料をCO2と水素に分け、CO2を回収する技術に取り組みました。2022年度に実証に入る第三段階では、さらに取り出した水素を燃料電池に利用するといいます。

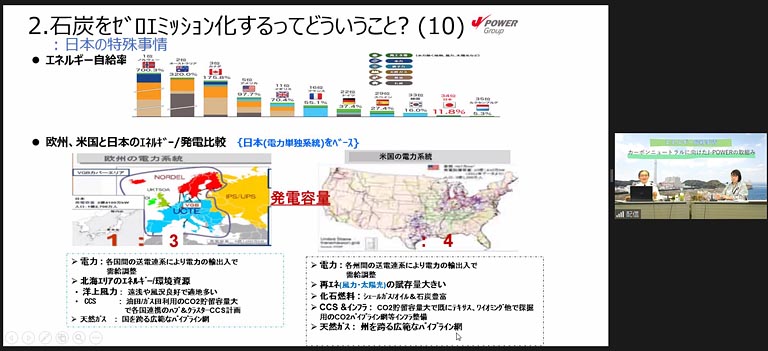

石炭を使ったクリーンエネルギーの実現には期待も高まっています。またバイオマス燃料やアンモニアを利用する取り組みも国内外にあります。相曽氏は「開発した技術を社会実装するうえでは、既存のものと合わせながら段階的に適用することが合理的です」と話し、続けて世界の発電事情を紹介しました。そしてエネルギー自給率が低く、島国のために海外との送電系統が繋がっていない等の日本の特殊事情を説明しました。

多様なステークホルダーの意見を集約する難しさを学ぶ

地熱発電所の建設の是非を議論する模擬パネルディスカッションでは、スタッフが議長、温泉組合長、温泉組合若手経営者代表、地元商工会議所理事、環境保護活動家、地熱発電技術者を演じ、さまざまな立場の関係者の意見の相違を表現して見せました。学生からは「みんなそれぞれに思いがあって大事にしたいものがあるのに、なぜこんなになってしまうのか」「本当はどうなのかを実際のデータ等を元に話したら」という意見も寄せられました。また、技術に関わる人とそうではない人の圧倒的な情報量の差について考え、合意形成に必要なファシリテーション等が必要とされることを知り、望ましいコミュニケーションの在り方を話し合いました。

グループセッション「明日に向けて(自分の行動を考える準備の時間)」と自由交流会

2日目の最後は「公平・公正な社会のために。やりたいこと、すべきこと」をテーマとして、これまで学んだ内容から自分の専門や関心との接点やつながりを見出し、今後取り組みたい社会課題を設定しました。プログラム終了後の自由交流会では、エネルギーや進路の質問で大学生と社会人が活発に交流していました。学生にとっては第一線で活躍する社会人の声を聞ける貴重な時間となりました。

2日目の終了後に、参加した学生2人に感想を聞いてみました!

貧困解消に関心。世界を旅して支援にも参加したいジュリア@グローバル・コミュニケーション学科さん

コミュニケーションの取り方を学べたみかん@経営学科さん