荘川桜を語り継ぐ者たち

語り部(拾壱)荘川桜移植の発案者・高碕達之助に仕えて

石高治夫さん

profile:実業家であった高碕達之助と同郷で、高碕が創業した東洋製罐株式会社に昭和9年に入社した石高治夫(いしだかはるお)さん。のちに、やはり高碕が起こした日本フエロー株式会社の代表取締役社長となり、公私ともに高碕と多くの時間を共有し、戦前戦後の混乱期、そして復興期を歩んできた。明治45年生まれ、今年で満100歳を迎えた石高さんに、2人の故郷・大阪で、高碕氏や荘川桜の思い出を語ってもらった。(取材=2012年1月31日、大阪府豊中市内のホテルにて)。

第1回荘川桜移植の発案者・高碕達之助に仕えて(1)

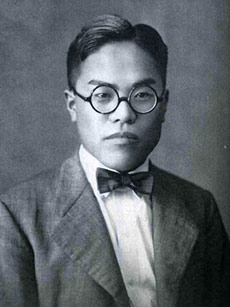

J-POWERの初代総裁で、荘川桜移植の発案者である高碕達之助。

彼に33年間という長きに渡って仕え、彼が創業した2社、東洋製罐株式会社(以下、東洋製罐)、日本フエロー株式会社に入社し、のちに経営者としても活躍した人物がいる。明治45年生まれ、今年で満100歳を迎えた石高治夫さんがその人である。

高碕と石高さんは同じ大阪府出身で、同じ大阪府立茨木中学校(現・茨木高等学校)を卒業している。石高さん自身は小学校卒業と同時に農業に勤しんで近在で暮らすつもりであったが、母の教育方針によって受験し名門校に合格した。だが、すぐに難題が持ちあがった。三島郡見山村(現・茨木市)の実家から茨木中学校までは12キロもあり、日に3便しかない定期バスでは始業時刻に間に合わなかったため、どうやって通学するか迷った。結局は母に当時高価だった自転車を購入してもらうのだが、入学後に驚くべき事実を耳にした。石高さんが語ってくれた。

「高碕先生は、第4回の卒業生、私は第32回の卒業生。28年も違いますが、お生まれになった川向こう(安威川)の高槻市柱本から、ちょうど学校まで片道6キロの道程を、5年間も毎日徒歩で通いになった人がいたというのです。これは立派なことですよ。当時の道は舗装などされておらず、路面が割れ石でした。私の自転車のチューブにもよく穴が開いたくらいでした。冬には雪が15センチほども積もることもありました。そんな悪路を6キロも徒歩で毎日通いになったというのは驚きですよ。私は冬でも寒いのに汗をかきながら、遅れたらいかんと思って1時間かけて通いましたが、それが、今日、この年齢になっても元気でやっていける基礎になっています。高碕先生は、その体力に加えて頭脳も明晰でいらして、成績も優秀だったと聞きます。伝説のような先輩だったということですね」

のちに実業家として成功した茨木中学校の伝説的存在と、石高さんは偶然に出会うことになる。それは、茨木中学校卒業後に入学した岐阜高等農林学校(現・岐阜大学)在学中、2年生のときのことであった。昭和7年2月、たまたま実家へ帰省していた折、とある料亭で茨木中学校の同窓会があるというので出席すると、そこに、当時東洋製罐の社長だった高碕が顔を出していた。翌年3月に農林学校卒業後は、農業関係の指導者になるべく、その第一歩を踏みだすつもりでいた。ところが、母校の大先輩との出会いが、石高さんの人生を変えることになる。石高さんの自伝から、そのときの様子を抜粋したい。

《(前略)偶然にも大先輩の高碕達之助東洋製罐社長が来ておられ、ご挨拶しました。高碕社長は「原田君(筆者注・石高さんの母方の姓)はいつ農林学校を卒業するのか?」と尋ねて来られました。「来年三月です」と申し上げますと「卒業したらすぐに東洋製罐に入社するように」とおっしゃったのです。なんと有り難いことかと感謝の気持ちでいっぱいでした》(『100年を振り返って』石高治夫著)

石高さんが東洋製罐へ入社する経緯は、以前本稿で登場いただいた、高碕の衆議院議員選挙出馬の際の秘書である岩田規夫さんのとき同様で、高碕は積極的に同郷の若者を自社に入社させていたことが覗える。ともかく、同窓会があった翌年の3月に農業学校を卒業すると、卒業式の5日後には当時大阪市にあった東洋製罐の本社へ出向き、入社手続きを済ませた。

総務部長に案内され、社長室の扉を開けると、そこには高碕がいた。

《社長は言下に「これから東罐の社員として、先輩たちについて缶詰業者のお得意さんを回って勉強しなさい」とおっしゃいました》(同著)

研修教育はいっさいなく、いきなり営業課に配属され、翌日から先輩営業マンに同行することになった。京都府の筍(たけのこ)、滋賀県のグリーンピース、岡山県の黄桃などの缶詰製造業者をまわり、彼が営業したのは「サニタリー缶」と呼ばれる食品用缶であった。当時はブリキ缶が市場のほとんどを占めていたが、ハンダ付け作業に衛生上の問題が発生しており、社長である高碕が、蓋や底を二重巻締する新製法技術をアメリカから導入していた。そのサニタリー缶は、缶詰製造業者に大歓迎された。新入社員ながら石高は、高碕の先見性をまのあたりにしたという。

「このサニタリー缶が、よく売れたんです。あの当時、私らがよかったのは、東洋製罐へ入社して、月給が50円でしたけど、6月のボーナスが300円。3月に入社して、3カ月後に月給の6倍ですよ。これ、もらってええのって(笑)。嘘みたいな話で、みんなでびっくりしたものです。高碕先生は、『ひじょうによう頑張った』とおっしゃってくださいました。そのボーナスで発破をかけられたわけですね。太っ腹な方でしたよ」