髙村ゆかりさんと行く

再エネ最前線「鬼首地熱発電所」

Inside J-POWER

みちのくのカルデラに広がる熱源地帯、鬼首(おにこうべ)と高日向山。

地下から噴き出す強大なチカラを純国産のエネルギーに。

半世紀にわたる地熱発電の地に、再エネの未来を確かめに行く。

再エネの未来を担う「地熱」のポテンシャル

宮城県北部の田園風景の中を走り抜け、鳴子こけしで知られる名湯、鳴子温泉郷へ。そこから北西へ約20km。約20万年前に形成された鬼首カルデラの中央部、荒尾岳の山麓に「鬼首地熱発電所」がある。付近一帯は片山地獄とも呼ばれ、日本の火山フロントにも属する熱源地帯だ。宮城・岩手・秋田・山形の4県をまたぐ栗駒国定公園の景勝地でもある。

東京大学未来ビジョン研究センター教授の髙村ゆかりさんをJ-POWERがご案内したのは、2050年のカーボンニュートラル実現に向け、「再生可能エネルギー(以下、再エネ)主力電源化」を掲げる日本のエネルギー政策を進める上で、地熱発電の開発拡大が重要な位置にあるからだ。国際法・環境法の専門家としてエネルギー関連の政府審議会にも名を連ねる髙村さんに、その地熱エネルギーの可能性と課題を実地で感じていただくために、現地をご案内した。

「地熱発電の設備稼働率は8割を超えるそうですね。同じ出力でも太陽光や風力の数倍の年間発電電力量が得られると聞いています。この2月に閣議決定された第7次エネルギー基本計画でも地熱の重要性が示され、地域の産業振興や活性化にも貢献する電源として期待されています」

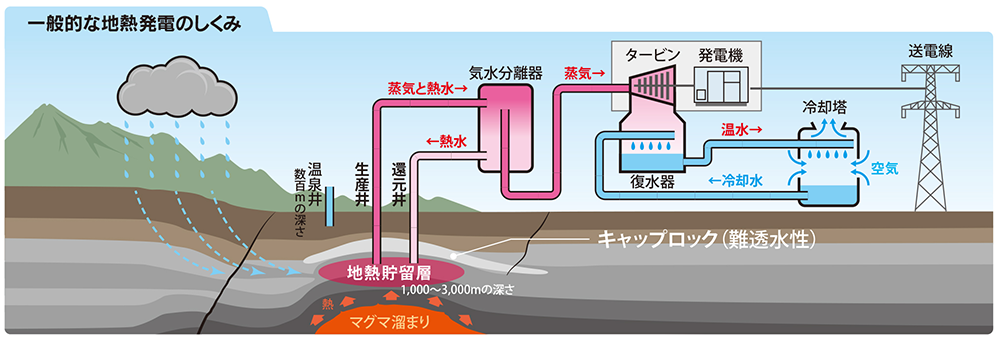

髙村さんはそう話す。地熱発電は文字どおり、地中深くの地熱貯留層から高温・高圧の熱水と蒸気を取り出して発電する方法。二酸化炭素はほとんど出さず、太陽光や風力のように天候に左右されにくく、昼夜を問わず安定した設備運転が可能。火山国である日本の地熱資源量は世界第3位で、純国産のCO2フリー電源として大きなポテンシャルを持つ。

半面、地熱開発におけるリードタイムの長さとコストの膨大さは大きな課題。地表調査などの初期段階から設備の完成まで10年以上を要し、調査に数年をかけても、有望な資源が発見できずに終わるリスクもある。日本の地熱資源の約8割は国立・国定公園内に存在し、付近に温泉地がある場合も多いため、各種規制への対応や環境への配慮、地元住民や温泉事業者の理解を得ることが必須だ。

「いかに早く、安全に効率よく、この有益な電源の開発を拡大していけるか。私自身、大きな関心を持って見ています」

安全性・環境性を追求した新生・鬼首地熱発電所

鬼首地熱発電所の運転開始は1975年。J-POWERが調査から約13年をかけ、国内4番目の地熱発電所として開発した。その後約40年にわたる役割を果たし、設備更新のため2017年に運転停止。リプレースを終えて再開したのは、2023年4月である。同発電所の中富仁所長はこう話す。

「再エネが重要視される中、発電効率をさらに高めて期待に応えるため、また過去に起きた噴気災害の経験を教訓に、安全性をより高めるための一括更新でした。地表の温度が高いエリアを外した設備配置計画とし、敷地内に点在していた井戸は埋め戻し、発電所近傍に集めて掘削し直しています」

地熱発電は一般に、キャップロックと呼ばれる岩盤とマグマ溜まりの間の地熱貯留層に向けて生産井(せいさんせい)を掘り、気水分離器で蒸気だけを取り出して発電に使う。残った熱水は還元井(かんげんせい)を通じて地下に戻すが、鬼首では使った蒸気も水に換えて冷却水として循環する以外はほぼ還元する。貴重な熱資源を枯らさないため、また自然由来とはいえ、鉱物由来の金属成分が多い水の排出で、地上の生態系への影響を回避するためでもある。

「蒸気と熱水の量と質を保ちながら、環境負荷も抑え、いかに効率よく設備を運用するか。長年の経験で蓄積された技術や知見があってこその工夫ですね」

髙村さんがそう言うように、鬼首ではリプレースに際し、地熱貯留層を目がけて斜めに井戸を掘る技術や、酸性と中性の熱水を分けて使うことで配管の劣化を防ぐ技術も用いられている。

「環境への配慮から敷地は広げず、井戸の数も半減させましたが、設備の効率アップもあり、発電出力は更新前とほぼ同じ、約1万5,000kWを維持しています」

と中富所長は言う。

工夫はまだある。地温や振動を常時監視するセンサーや、緊急時の避難シェルターを各所に置くほか、敷地内を自動で巡視点検する四足歩行の犬型ロボットも導入。映像・音声・温度などから多角的に状況を検証し、取得したデータはクラウドに蓄積して活用する。

「働く人の負担を減らす効果も期待できますね。建屋は景観を損ねないよう高さを抑え、アースカラーで配色したとのこと。自然公園内ならではの工夫を感じます」

髙村さんによれば、海外では温浴施設を併設するなど、複合化・観光資源化された地熱発電所もあるという。

「日本の場合、開発期間の短縮や、スケールメリットによるコスト低減に向けて、規制の適正化を含め、行政の役割が大きいことを改めて感じました」と話す。

再エネ開発に生かすべき民間企業の経験と知恵

日本の地熱資源は膨大な可能性を秘めながら、総資源量の3%にも満たない利用率に留まる。資源エネルギー庁はこうした現状を打破すべく、2024年11月、地熱開発加速化パッケージを発表。次世代型地熱技術の開発を促す方針を打ち出した。よりマグマに近い地熱層から蒸気を得る「超臨界地熱」や、地熱層に人為的に水を流して熱する「クローズドループ」などの方式で、今の4倍以上にポテンシャルを拡大できるという。

「開発対象地は一気に広がり、設備の大規模化も進みそうですが、事業者としてはどう見ますか」

髙村さんの質問に、J-POWERの赤坂千寿・再生可能エネルギー事業戦略部部長代理はこう答える。

「新しい技術に挑戦する中で得られた技術が、従来型に活かせる可能性もあるため意義は大きいです。ただ、開発途上で様々な課題もあるため、従来型と次世代型の両面で可能性を広げるのが理想です。実際、日本にはまだ従来型の開発余地が十分に残っています」

従来型地熱を後押しする政策も疎かにはできない。政府はそのため、有望な地熱資源が見込める自然公園内の未開発地を対象に、地熱フロンティアプロジェクトを発動。JOGMEC(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構)が先導して初期調査を行い、温泉法や自然公園法など各種規制・許認可への対応や、地元との合意形成などを支援することで新規開発を促す体制を整える。

これに対して髙村さんは、「開発期間と費用を抑え、事業者負担を減らす上で有効な施策」と賛同する一方、「事業を引き継ぐ企業の選定も重要」と指摘する。再エネ開発は自然環境への配慮や地元住民・事業者からの信頼が前提で、その知見や経験の蓄積は一朝一夕でなし得るものではないからだ。「長期間の地域との信頼関係づくりが重要」と考えている。

「特に、地熱はその典型ともいえます。鬼首に見られる環境への配慮、騒音抑制、定期的な温泉モニタリングなど、地道な取り組みの積み重ねは、他の再エネ開発の参考にもなると思いました。発電所の壁に掛かる地元小学生から贈られた多くの絵が、地元との関係の深さを物語っていますね」

鬼首を後にした髙村さんは、隣接する高日向山(たかひなたやま)地域も巡訪。ここでは初期調査や資源量調査を終え、この春から環境アセスメントが進められている。近い将来、新たに生まれる地熱発電の地に、J-POWERの経験値や国の施策はどう生かされるのかと、再エネの未来を見据える識者の目は問うていた。

取材・文/松岡 一郎(株式会社エスクリプト) 写真/かくた みほ

PROFILE

髙村ゆかり(たかむら・ゆかり)

東京大学未来ビジョン研究センター教授。京都大学法学部卒業。一橋大学大学院法学研究科博士課程単位修得退学。名古屋大学大学院教授などを経て、2019年4月より現職。専門は国際法学・環境法学。環境省中央環境審議会会長など役職多数歴任。2018年度環境保全功労者環境大臣賞受賞。