他者の文脈に触れる幸せ 「半身で働く」という選択

三宅 香帆

Opinion File

「読書の虫」が本を読めなくなった

文化庁が実施した2023年度の「国語に関する世論調査」(※1)によると、「1カ月に1冊も本を読まない」と答えた人は62.6%にのぼり、これまで4割台で推移してきた数字が大きく跳ね上がった。さらに、「以前と比べて読書量が減っている」と答えた人は過去最多の69.1%に達し、読書離れが加速していることがうかがえる。我が身を振り返り、そういえば本とじっくり向き合う時間が減ったと感じる人も多いかもしれない。

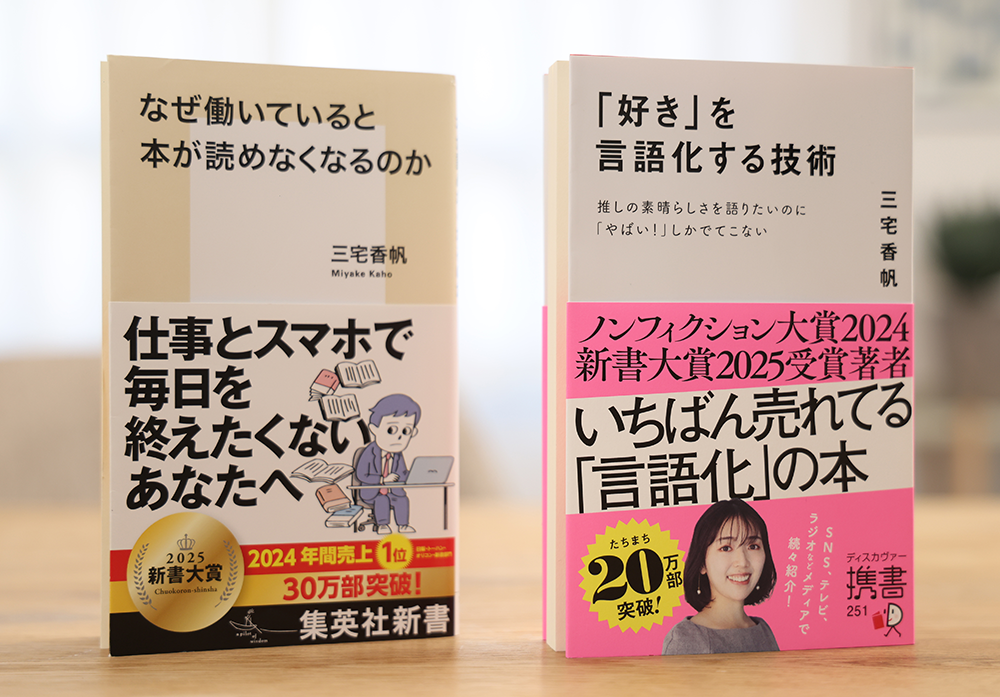

こうした世相を背景に、2024年に上梓された文芸評論家の三宅香帆さんの『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(※2)は、多くの読者の共感を集め、ベストセラーとなった。三宅さん自身も、会社員として働き始めてから、思うように本を読む時間が取れなくなった経験を持つ。

幼い頃から本が大好きで、「読書の虫」だったという三宅さん。読書の楽しさに目覚めたのは小学校4年生の頃、推理小説シリーズ『名探偵夢水清志郎(ゆめみずきよしろう)事件ノート』(はやみねかおる著、講談社青い鳥文庫)との出合いがきっかけだった。

「それまで読んでいた児童文学とは異なり、等身大のキャラクターたちが生き生きと描かれていて、物語の世界にぐんぐん引き込まれました。本ってこんなに面白いんだ、と実感したんです」

高校生になると、司馬遼太郎の『燃えよ剣』(新潮社)に夢中になった。新選組副長土方歳三の生涯を追ううちに新選組への熱が高まり、京都の大学へ進学を決めたほどだった。読書の世界をさらに広げてくれたのは、恩田陸の『小説以外』(新潮社)というエッセイ集だ。本好きで知られる作家の読書遍歴に触れ、それまで手に取ることが少なかった海外文学や新書など、多様なジャンルへと関心が広がっていったという。

そんな読書に明け暮れる青春時代を過ごした三宅さんだったが、社会人になって1年が過ぎた頃、ふと気づいたーー最近まったく本を読んでいない。胸の奥にじわりと広がる焦燥感。でもそれは、自分だけの問題ではなかったのだ。

「2021年に公開された映画『花束みたいな恋をした』(※3)には、就職をきっかけに、それまで好きだった本や漫画を読まなくなってしまう主人公が登場します。労働と読書は両立しない、という暗黙の前提が物語の底に流れていたのです。同世代の友人が、本を読まずにゲームに没頭する主人公のうつろな表情を見て、『自分のことのようで身につまされる』と何度も話していたのが印象的でした」

同じような思いを抱えている人は少なくないのかもしれない。そんな気づきがきっかけとなり生まれたのが、『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』という一冊だった。

仕事に役立たない「ノイズ」は不要か?

三宅さんは著書の中で、労働と読書について、明治期から現代に至る変遷を丹念に紐解いている。

江戸時代、読書は朗読が主流だったが、明治時代になると印刷技術の発展によって個人の嗜好(しこう)に応じた読書が可能になった。これにより生まれたのが、黙読という文化だ。ただし、この時代の読者はインテリ層の男性が中心。読書が労働者を含めた大衆に普及するのは大正時代のことだ。やがて読書は「教養」を得る手段として浸透していくが、2000年代に入ると「読書離れ」が始まる。労働により自己実現を果たすことが称賛され、人々が長時間労働へと駆り立てられた時代だ。折しもIT革命により情報の波が押し寄せたことで、読書で得られる「知識」よりも、インターネットで瞬時に手に入る「情報」が求められるようになっていくのだ。

「仕事に役立つ情報を効率よく得たいと考えるなら、読書はどうしても後回しになります。読書には、読者が求めていない情報、すなわち『ノイズ』との偶然の出合いが含まれているからです」

ノイズとは、教養と呼ばれる古典的な知識や、小説であれば読者が予想していなかった展開や知識を指す。近年はタイパ(※4)が重視される傾向があるが、効率的に必要な情報だけを得たい現代人にとって、読書から得られる知識は余計なノイズを含んだものと映るかもしれない。「情報」と「知識」はトレードオフの関係にあると言ってもいい。しかし、本来知識や教養を身に付けることとは「自分から遠く離れたものに触れること」だと三宅さんは強調する。

「私たちは、必要な情報だけを選び取り、ノイズを完全に排した世界で生きることはできません。むしろ無関係と思える文脈をシャットアウトせずに、あえて仕事のノイズとなる知識を受け入れる。仕事以外の文脈を思い出すことが、働きながら本を読むための入り口になるのではと感じています」

だからこそ、三宅さんが提案するのは、「半身で働く」という生き方だ。

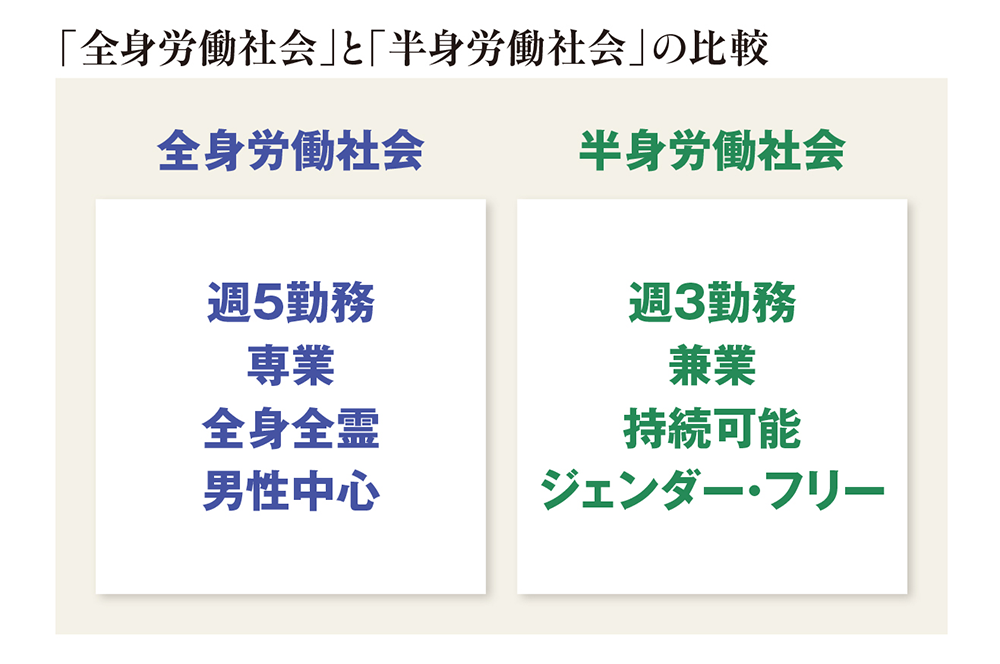

労働力確保につながる半身労働社会

「半身で働く」とは、仕事だけに没頭するのではなく、半分は仕事、半分は育児や介護、趣味、副業などに使うことができる働き方だ。社会学者の上野千鶴子さんが、全身全霊で働く男性と対比して女性の働き方を「半身で関わっている」と表現するのを聞いて、共感したのだという。

「誤解されがちなのですが、『半身で働く』というのは仕事を減らすことではありません。私が伝えたいのは、仕事だけを人生の最優先事項と考えなくてもいいのではないか、ということです。共働きが増え、正社員でも家事や育児と仕事を両立せざるを得ない人が多いのが現実です。そうした状況を当たり前にしていこうという思いで『半身』という言葉を使いました。全身全霊とは、専業主婦が家事を担っていた時代の働き方と言えるかもしれません。時代の変化に伴い、『半身で働く』スタイルがスタンダードになるべきだと考えているのです」

共働きがしやすい社会になれば、出産や介護といったライフイベントを理由に仕事を諦める人が減り、労働力の確保にもつながる。全身全霊で働かなければ正社員になれないとする考え方もあるが、そうした認識を変えていけるのではないかと三宅さんは語る。

「半身で働ける社会を実現するためには、業務や仕組みを見直すことも不可欠です。本来デジタルで完結する作業をわざわざ書類で処理したり、出社しても大切な対話に使うべき時間を判子押しに費やしたりする。こうした手続き的な負担を減らすことも、半身で働く社会への第一歩になるはずです」

半身で働くことで、人は働く場以外にも自分の居場所をつくることができる。誰もが持続可能な働き方を実践し、他者の文脈を取り入れる余裕を持つことで、働きながら本が読める社会へと近づいていく。三宅さんが著書で描いた理想は、多くの読者の心をゆさぶった。その理由を、三宅さんはこう分析する。

「仕事のために、自分の知的好奇心を満たしたり、一人で深く思考したりすることが難しくなっている現状に、多くの人が疑問を抱いていたのだと思います。このままで本当にいいのかという問題意識が、この本への共感につながったのではないでしょうか」

一方で、「全身全霊で働くほうが格好いいじゃないか」という感覚が世間に根強くあることも認識している。だから、次のテーマとして考えているのは、「なぜ夫は病院に行かないのか」だ。

「女子会でよく盛り上がる話題なんです。夫が病院に行かないのは、そのほうが格好いいと思っているからじゃないかと。『スラムダンク』(※5)で怪我を抱えながら頑張る主人公の桜木花道って魅力的じゃないですか(笑)。でも、なぜそれがいいと感じるのか問い直したいと思っているんです」

全身全霊で働いていると、実際問題として、病院になかなか行けないという現実もある。

「身体が健康であれば心も穏やかでいられるでしょうし、自分を大事にする人が増えれば、周りの人たちも健やかに機嫌よく過ごせるはず。夫の健康というのは、家族だけでなく社会全体にとっても大きな意味を持つのです」

時代や国を超える文字のちから

冒頭で読書離れの傾向について触れたが、三宅さんは、読書の必要性についてどのように考えているのだろう。

「読みたくない人に無理やり読ませようとは思いませんが、少しでも気になる本があれば、ぜひ手に取ってほしいですね。本の面白さの所以(ゆえん)は、その長さにあると思うんです。10万字を超える他人の言葉にじっくり触れられるのは、本ならではの醍醐味です」

情報を動画から得る人が増えている今も、三宅さんにとって本は特別な存在だ。知りたいことがあれば、まずは本を手に取る。

「私にとって読書の意義は、他人の価値観を長い文字数をかけて知るということ。自分とは違う国や時代の言葉でも、文字はまったく劣化することなく読むことができます。映像だと10年前の作品でさえ古さを感じることがありますが、文字は時代や国を超えて届きやすく、様々な人の価値観や知識に触れられる貴重な手段だと思います」

膨大な言葉の中から自分の血肉になる知識を選び出す行為は、答えを迅速に求めたがる現代人にはもどかしく思えるかもしれない。三宅さんはこの傾向を「報われポイント」という言葉で説明する。

「現代社会では、何かの行動が『どんな結果につながるか』を重視する人が増えています。例えば、かつては買い物そのものを楽しむ人が多かったのに対し、今は、この買い物がどんなメリットをもたらすのか、『報われポイント』を求める傾向が強いのです。読書は、行為の結果が見えにくいため、現代の潮流からは少し外れているのかもしれません」

でも、本を読むことは純粋に楽しいと微笑む三宅さん。新たな執筆のテーマを求めるときは、書店に足を運ぶそうだ。

「書店に並ぶ本を見ていると、人々が今何を求めているのか、あるいは何が足りていないのかが見えてきます。売れている本には、みんなの漠然とした欲望やその時々の空気感が凝縮されているような気がします。最近、読書をしていないと感じたら、まずは書店に行くのもお勧めです。新たな視点に出合うことで、社会の見え方が少し変わるのではないでしょうか」

次に手に取る一冊が、まだ見ぬ新たな世界に導いてくれるかもしれない。そんな可能性に、胸が高鳴ってくる。

取材・文/脇 ゆかり(株式会社エスクリプト) 写真/竹見 脩吾

KEYWORD

- ※1国語に関する世論調査

国語施策の参考にするとともに、国語への興味・関心を喚起するために、文化庁が1995年度から実施。16歳以上を対象に、読書習慣や慣用句、敬語の理解度や関心度などを調査している。 - ※2『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』

「労働と読書」の歴史を明らかにし、本が読める社会を実現すべく「半身で働く」社会を提言する。2024年、集英社刊。 - ※3「花束みたいな恋をした」

俳優菅田将暉と有村架純がW主演の恋愛映画。偶然出会った大学生2人が恋に落ち、かけがえのない日々を過ごす一方、就職や生活環境の変化によってすれ違っていく5年間の軌跡を繊細に描く。 - ※4タイパ

タイムパフォーマンスの略語。限られた時間でどれだけ効率的に成果や満足感を得られるかを重視する考え方。動画の倍速視聴や要約サービスの利用など、時間を有効活用するための行動として若い世代を中心に広がっている。 - ※5『スラムダンク』

『週刊少年ジャンプ』に連載された高校バスケットボールを題材にした井上雄彦による人気漫画。不良少年・桜木花道がバスケ部に入部し、仲間とともに成長しながら全国制覇を目指す姿を描く。

PROFILE

三宅 香帆

文芸評論家・書評家

みやけ・かほ

文芸評論家。京都市立芸術大学非常勤講師。1994年、高知県生まれ。京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程中退。株式会社リクルートを経て、2022年に独立。主に文芸評論、社会批評などの分野で幅広く活動。「働きながら本が読める社会をつくる」をミッションに、読書や物語の魅力、働き方や生き方などについて発信、講演を行う。著書に『人生を狂わす名著50』(2017年、ライツ社)、『「好き」を言語化する技術 推しの素晴らしさを語りたいのに「やばい!」しかでてこない』(2024年、ディスカヴァー・トゥエンティワン)など多数。最新刊は『「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか』(2025年、新潮社)。『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』(2024年、集英社)で、「第2回書店員が選ぶノンフィクション大賞2024」、「新書大賞2025」を受賞。