日本の次代を拓くペロブスカイト太陽電池

菅野 等 × 宮坂 力

Global Vision

J-POWER社長

菅野 等

桐蔭横浜大学医用工学部特任教授

東京大学先端科学技術研究センター・フェロー

宮坂 力

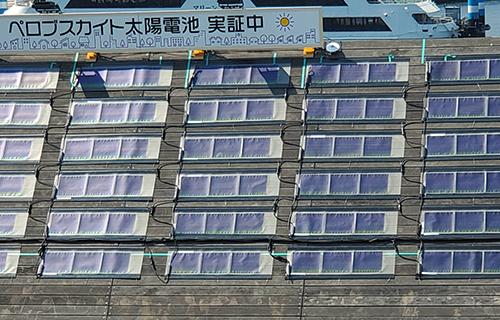

薄くて軽く、フィルム状にして曲げて使えるペロブスカイト太陽電池。

世界的な発明の生みの親は、この技術の先にどんな未来を見ているのか。

宮坂力さんと、日本のエネルギーと社会の進むべき道を語り合う。

大きな可能性を秘めたペロブスカイト太陽電池

菅野 次世代の太陽電池として今、世界中から注目を集めているペロブスカイト太陽電池。その生みの親として知られる宮坂力さんにお越しいただきました。ペロブスカイト太陽電池とはどういうものか、メディアなどでご覧になってご存じの方も多いかと思いますが、宮坂さんから改めてご紹介いただけますか。

宮坂 太陽電池は、素材や方式によって何種類もあるのですが、屋根などに置かれるパネル型の重厚感のあるタイプが一般的だと思います。あれはシリコン太陽電池(以下、シリコン型)といって、現在の市場の9割以上を占めるものです。

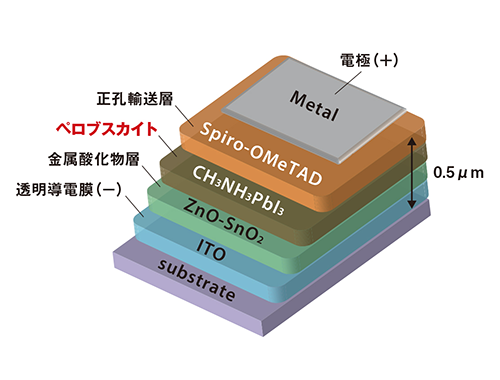

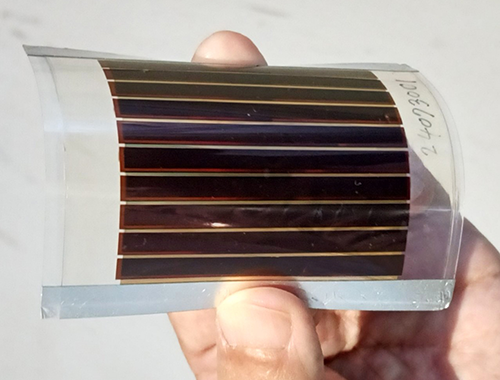

ペロブスカイト太陽電池はそれよりも格段に薄くて軽量で、中心となる材料の厚みは最大でもわずか1μm(マイクロメートル、0.001mm)。重さはシリコン型の10分の1以下で、フィルム状に加工して曲げることもでき、設置場所も格段に広がります。従来は難しかった建物の壁や窓、トラックの車体、家庭のベランダの空いたスペースなどに設置することができ、弱い光で発電できるので雨や曇りの日にも使えて、室内にも置ける。帽子や洋服に貼る使い方も考えられるでしょう。

菅野 素晴らしい発明ですね。化石燃料を多く使う事業者には、来年度から太陽光パネルの導入目標(※1)の策定が義務づけられることになりましたので、たいへん心強い流れです。政府は今年2月に発表した第7次エネルギー基本計画(※2)で、「ペロブスカイト太陽電池の早期の社会実装を進める」として、2040年の導入目標を約20GW(ギガワット)と記しました。これは一般家庭でいうと、約550万世帯分の年間消費電力に当たります。これだけ期待されるペロブスカイト太陽電池ですが、現在の開発状況はどうなのでしょう。

宮坂 残念ながら、まだ社会実装といえる状況には至っていません。多くの研究者や事業者が実用化に向けた研究や実証実験を進めていますし、今回の大阪・関西万博にも世界最大級のフィルム型ペロブスカイト太陽電池が登場して話題になりました。一部の企業では、今年度から事業化に向けた動きが本格化していると報じられています。ですが、現時点ではシリコン型に比べて製造コストが高く、どのようにして量産体制を築けるか、世界各国が開発にしのぎを削っているのが実情です。

菅野 日本発の技術ですから、やはり牽引役を担うのは日本ですか。

宮坂 特にフィルム型では耐久性や大型化も含めて日本が技術開発をリードする立場にありますが、事業化・量産化となると、先頭を走るのは中国です。建物の窓ガラスに替えて設置できるガラス型や、シリコン太陽電池と組み合わせて使うタンデム型の開発が進み、多くのスタートアップ企業が参入して量産に乗り出そうとしている状況です。英国やポーランドなどの欧州勢も実装への動きを早めていますね。

いずれにしても、部材のコストを下げることに成功すれば、ペロブスカイト太陽電池の製造費はシリコン型の半分程度に抑えられ、一気に普及が進むはず。そのために、私自身も部材に関する研究を重ね、3割ほどコストを落とせる仕組みの開発に目処がついたところです。

菅野 あと一歩のところまで来ているのですね。ペロブスカイト太陽電池は、そもそもどういう材料を使って発電するのでしょうか。

宮坂 ペロブスカイトは物質ではなく結晶構造の呼び方で、太陽電池の場合、光を吸収して電気に換える性質を持つヨウ素などを原料としてその構造をつくります。これを溶かした液体をフィルムなどの基板に塗り、電極となる部材で挟んで発電させるのですが、この周辺部材が高額なのです。

家庭レベルで実践 エネルギーの自給自足

菅野 宮坂さんのご専門は光電気化学とのこと。これはエネルギーと関係の深い学問なのですか。

宮坂 そうですね、簡単にいえば電池の研究。光エネルギーを電気エネルギーや化学エネルギーに変換する電池に関する分野になります。ペロブスカイト太陽電池もその延長にあるわけですが、このような結晶構造が発電に使えるという知見は元来なく、小島陽広くんという大学院生の発案をもとに、いくつかの偶然や研究仲間との出会いが重なって形になってきました。約4%から出発した光電変換効率(※3)は今、シリコン型と同等の27.3%に達するまで開発が進んでいます。

菅野 もともとは民間企業にお勤めで、47歳のとき研究職から学者に転身されたそうですね。何か思うところがあったのでしょうか。

宮坂 長く続けてきた太陽電池の研究が、気候変動をはじめとする社会的諸相の中で変わりゆくエネルギーのあり方に、何らかの指針を示せるのではないかと思えたからです。

菅野 そのような視点からご覧になって、日本のエネルギーの未来についてどう思われますか。

宮坂 日本のエネルギー自給率は約15%しかありません。石油も石炭も天然ガスも、ほとんどが輸入に頼らなくてはやっていけない状況です。世界情勢によって原料輸入が滞る危険性も現実にある中で、エネルギーを大事に使うことについて、我々はもっと自覚しなければならないと思っています。

講演などで、特に子どもたちにはよく言うのですが「どこに行っても明るい照明がある日本では実感できないかもしれないけれども、もしもエネルギーが枯渇したら、この島国はひとたまりもありませんよ」と。電気は決して無限の資源ではないのですから、国民一人ひとりが消費を減らす努力をしなくてはいけません。

その意味で、電力会社から買う電気だけでなく、各家庭で少しでもエネルギーを自給自足するツールを持つ社会をつくることが重要だと考えています。今の消費量の5%でも10%でも自前で電気が賄えたなら、大きな貢献になるはずです。

菅野 まさにそれこそが、ペロブスカイト太陽電池の果たす役割ということですね。自宅の窓や壁や部屋の中でも常に発電できる。電源分散化という時代の流れにも即した発電が可能になりそうです。

薪を燃やしていた昔からそうですが、エネルギーは自給自足が原則でした。それが、日本では戦後復興期の経済成長に伴って、限られた電力会社だけが電気をつくって全国に送電する、大規模集中型の供給方式へと変わります。そのシステムに、そろそろ限界が来ているのかもしれません。需要家がそれぞれの場所でつくられた電気をまず使い、足りない部分を大型設備から供給する。ペロブスカイト太陽電池の実装は、そのような仕組みへと転換するための契機になるといえそうですね。

宮坂 そうですね。ただ、ペロブスカイト太陽電池が一般家庭でも簡単に買えて、十分な発電ができるようになるまでには、まだしばらく時間がかかるでしょう。それでも、この新技術をきっかけに、エネルギーに対する国民の感度が高まることに意味があると私は思っています。

それに、量は少なくても自分で生み出したエネルギーを、何にどう使おうかとあれこれ工夫して活用することが大事です。今日は天気がよくてたくさん発電したから、地域の蓄電センターに供給しようとか、エネルギーのディールを家庭レベルでどんどん実践することで、感度が上がっていきます。ただ、そうやって需要家のほうで自給が増えると、電力会社としては厳しいですね。

菅野 それはもう、企業努力でがんばるしかありません。

今度こそ見せたい チームジャパンの底力

菅野 宮坂さんは民間のお立場でも長く研究されてきましたが、こうした技術開発における官民の役割についてどうお考えですか。民間主導で進めても、事業化の途中で資金や人材が足りずに行き詰まってしまう、いわゆる「デスバレー(死の谷)」が問題となるケースもありますが。

宮坂 やはり先頭に立って努力するのは民間の務めだと私は思います。公的支援はもちろん重要ですが、その前にまず企業が自力で難局に立ち向かう。その厳しい経験が企業を強くするのではないでしょうか。それでも行き詰まった時、本当に有用な技術であれば政府がしっかり支援をする。また、その技術を社会に実装すべく、自治体や公的機関も普及に努める。そうした役割分担が理想だと思います。

菅野 そこで思うのは、日本の「産業敗戦」といわれる苦い経験です。80年代後半以降、国際競争が激しさを増す中で、半導体や電機などの産業が米国や中国の後塵(こうじん)を拝し、日本はかつての座を追われることになりました。私も含め、今の50〜60代の人間にはそのトラウマというか、自信喪失の感覚が残っています。

宮坂 太陽光発電がまさにそうでした。2000年頃までの日本は太陽光パネルの技術開発で世界を牽引し、シェア5割を誇った時期がありました。それが、気がつけば中国などの海外勢に抜かれ、今では1%の占有率もない状況です。官も民も、急速に拡大した世界市場に対応できなかった。でも、それはある意味で致し方ない。中国のあの原価割れも辞さないような攻勢の中、手の出しようがなかった面もあるのだと思います。

菅野 ペロブスカイト太陽電池はどうでしょう。幸いにグリーンイノベーション基金や次世代型太陽電池実証事業といった、政府の大型支援も続々と投入されています。それらに頼りすぎることなく、過去の轍(てつ)を踏まずに進んでいけるでしょうか。

宮坂 中国の財力とスピード感、ハングリー精神の固まりのような推進力は確かに脅威です。ついこの前まで研究所にいた人間が投資家から資金を集め、工場をつくって事業を始めてしまうような勢いです。

ですが、ペロブスカイト太陽電池は今までとは様相が異なります。まず、主要原料であるヨウ素は日本国内での生産が可能で安価。日本は世界2位の産出国で、地球上で採掘可能な資源の8割が日本にあるともいわれます。加えて技術力で優位性があり、特許も日本が持つ。これだけ条件がそろうことはあまりないでしょう。

しかも、中国はシリコン型の代替を想定してガラス型の生産体制に力を入れてきましたが、申し上げたようにペロブスカイト太陽電池の真骨頂は軽さや柔軟性にありますから、場所を選ばず設置できるフィルム型の市場性は有望であり、日本の強みが生かせるに違いありません。

菅野 なるほど、日本は国土の狭さゆえに、太陽光でも風力でも適地の確保に苦労しているわけですが、どこにでも置けるのであれば足かせにはなりません。むしろ、だからこそ他国に先駆けてフィルム型の利点に目を向けることができたのですね。

宮坂 望むらくは、日本の市場が国産品のみで守られる体制や、メンテナンスまで含むオールジャパンの協業体制が組めるといいのですが。

菅野 元来、電力はドメスティックな産業で、島国の日本は送電線が外国とつながることもありません。国益も確保できる日本独自のシステムをつくることが可能かもしれませんね。

社会課題を解き進め 新しい時代を拓く

菅野 では、製造コストのほかに課題としては何が挙げられますか。

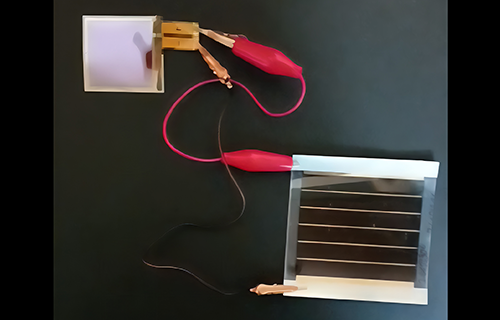

宮坂 少量ですが、原料に鉛が使われています。環境負荷の一因になりますので、ユーザーから回収する仕組みを考えなくてはなりません。実は私が代表を務めるペクセル・テクノロジーズ株式会社(※4)では、昨年、回収した電池から鉛を安全に取り除く技術を開発したのを機に、ペロブスカイト太陽電池の一般販売を始めました。ポケットサイズで、価格は約4万円。手づくりで1日10個ほどしかつくれませんが、それでも販売するのは、顧客から使用済み電池を回収するモデルを確立したいと考えたからです。返却した人から1万円で買い取ることにしています。この試みがうまくいけば、量産化の際に応用できるかもしれません。

菅野 リサイクル、リユースを想定した製造システムはこれから重要ですね。回収コストも価格に含められたら申し分ありません。そうした仕組みづくりを含めて、スタートアップ企業が活躍する場面は増えてくると思います。当社もこの数年で約20社に出資をしていますが、皆一様に社会課題解決をミッションに掲げているのは頼もしい限りです。

宮坂 J-POWERのような大企業がそれを支えてくれるのは心強い。人口が減り、コンパクトな社会へと移行していく未来に向けて、エネルギー企業が新しい仕組みづくりに貢献できる機会は少なくないと思います。

菅野 ありがとうございます。チャレンジを続けてまいります。

(2025年9月22日実施)

構成・文/松岡 一郎(株式会社エスクリプト) 写真/大橋 愛

KEYWORD

- ※1太陽光パネルの導入目標

経済産業省の方針で、原油換算で年間1,500kl以上のエネルギーを使用する事業者を対象に2026年度から。 - ※2エネルギー基本計画

日本の中長期的なエネルギー政策の指針を示す計画。約3年ごとに発表。 - ※3光電変換効率

光エネルギーをどれくらいの比率で電気エネルギーに換えられるかを示した値。 - ※4ペクセル・テクノロジーズ株式会社

光電気化学から生まれる光電変換技術の実用化に取り組む大学発ベンチャー企業。

http://www.peccell.com/

PROFILE

宮坂 力(みやさか・つとむ)

桐蔭横浜大学医用工学部特任教授、東京大学先端科学技術研究センター・フェロー。1953年、神奈川県生まれ。早稲田大学理工学部応用化学科卒業、東京大学大学院工学系研究科合成化学博士課程修了(工学博士)。富士写真フイルム株式会社足柄研究所主任研究員を経て、2001年より桐蔭横浜大学大学院工学研究科教授。2004年、ペクセル・テクノロジーズ株式会社設立。2005~10年、東京大学大学院総合文化研究科客員教授。2017年より現職。専門は光電気化学。クラリベイト・アナリティクス引用栄誉賞、市村学術賞功績賞、英国ランク賞、朝日賞、日本学士院賞など受賞多数。『大発見の舞台裏で!』(2023年、さくら舎)などの著作がある。