西洋式農業発祥の地で 挑戦する人々に出会う

〜北海道七飯町と北本連系設備函館変換所を訪ねて〜

藤岡 陽子

Home of J-POWER

J-POWERグループの北本連系設備函館変換所は、北海道七飯町に位置している。北海道の表玄関である函館市に隣接し、西洋式農業発祥の地としても知られる自然豊かな町を散策してみた。

小説家 藤岡 陽子/ 写真家 竹本 りか

大沼国定公園を散策 遊覧船から見る駒ヶ岳

柔らかな光が射す朝、北海道の大沼国定公園を訪れた。敷地約9,083haの公園には大沼、小沼と呼ばれる湖があり、遊覧船で巡ることができるという。

チケットを購入して遊覧船に乗り込むと、すでに数人のお客さんが窓際に座っていた。空気は少しひんやりとしているが風はなく、船のエンジン音しかしない静けさに心がしんと落ち着いてくる。

視界の先にあるのは七飯町(ななえちょう)、森町、鹿部町(しかべちょう)にまたがる高さ1,131mの名峰、駒ヶ岳。その姿が碧い影となって水面に映し出されている。

遊覧船は湖面に浮かぶ小島の間を通り抜け、緋色に塗られた月見橋をくぐり、大沼から小沼に入っていく。エサになる魚を探しているのだろうか。褐色の大きな鳥が、腹部を水面に擦らせるようにしてすぐ目の前を飛んでいった。

西洋式農業発祥の地で 歴史を学ぶ意味を知る

七飯町は現在も農業が盛んな地域だが、西洋式農業発祥の地としても知られている。なぜこの地で西洋式農業が始まったのか。誰が、なんのために取り組んだのか。

その背景を知りたいと思い、七飯町歴史館で学芸員の山田央(ひさし)さんに話を聞かせていただいた。

「この土地に馬や牛という畜力を利用した西洋式農業が取り入れられたのは江戸末期から明治初期です。R・ガルトネルというドイツ人が畜力を生かせる外国製の農具を持ち込んだのが始まりでした。それまでは人力で農作業をしていたので効率が格段に上がったのです」

ガルトネルは1866年に日本に入国し、箱館(現函館)在住の副領事だった弟の協力を得て1869年に「蝦夷地七重村開墾条約」を結ぶ。この条約は七重村(現七飯町)およびその付近約300万坪の土地を99年間借り、その交換条件として近隣の農民に西洋式農業を教えるというものだった。

「ガルトネルが七重村で農業を広めると決めたのは、外国船が寄港できる箱館港から近かったこと、物資の運搬に必要な川が流れていたこと、この地域の農地が南から西にかけて斜面になっていて日当たりがよかったこと、山の地下水があり水に恵まれていたことからでした。彼は道南一帯を視察した後、この土地を選んだのです」

ところが1870年、明治政府はガルトネルとの契約を破棄した。

「理由は、明治政府も北海道の開拓を進めようとしていたからです。それと、日本がドイツの植民地になるのを危惧したからでした。6万2,500ドル、現代なら60億円ほどの違約金を払って契約を解消したと記録に残っています」

やる気満々だったガルトネルが気の毒だなと思いつつ、99年間も土地を貸していたら本当に植民地になっていたかもしれないと、政府の判断が正しいような気もしてくる。ただガルトネルがいれば農業はさらに発展しただろう。実際に彼は日本初の西洋りんご栽培に成功し、りんごはいまも七飯町の特産物になっている。果たしてどちらが正解だったのか……。

「歴史で何があったかということは、どうでもいいんです。こういう状況でなぜこの判断をしたかを、一歩踏み込んで考える。感情的な部分を知る。歴史の出来事を自分に置き換えて考えられるようになると、判断の引き出しが増える。それが学ぶということです」

七飯町の歴史を知りに行ったはずが、見学を終える頃には、山田さんに歴史を学ぶ意味を教わっていた。りんご一個の見え方が変わる、貴重な時間だった。

「男爵いも」名前の由来 一人の男性の熱い挑戦

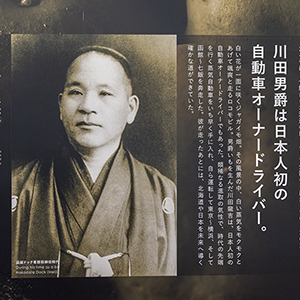

七飯町歴史館からの帰り道、道の駅に隣接する「男爵ラウンジ」に立ち寄った。山田さんから、こちらで川田龍吉(りょうきち)氏に関する展示が見られると教えてもらったからだ。

川田氏は欧米から取り入れたアイリッシュ・コブラーという品種の馬鈴薯(ばれいしょ)を、七飯村(現七飯町)の自営農場に導入し、全国に普及させた実業家であり男爵でもある。

彼が広めた馬鈴薯がいまも私たちが食べている「男爵いも」だ。そのユーモラスなネーミングの背景に、一人の男性の熱い挑戦があったとは……。学びの多い旅である。

道南エリア唯一の酒蔵「郷宝」に込められた思い

チャレンジ精神が脈々と受け継がれる七飯町に、新設の酒蔵、箱館醸蔵有限会社があると聞いた。オープンしたのは2021年。いまなぜ酒づくりなのか――。その思いを聞かせていただくため、酒蔵に向かった。

濃紺の地に酒名である「郷宝(ごっほう)」と白く抜かれた暖簾をくぐると、

「いらっしゃいませ」

と笑顔が弾けた。出迎えてくださったのは蔵元の冨原節子さん、節子さんの三男で取締役の冨原剛さん、杜氏の東谷(ひがしや)浩樹さん。箱館醸蔵の柱となる方々だ。

節子さんの家業は、旦那さんが社長を務める100年以上続く酒店だが、長い期間地元の酒がないことを残念に思っていたという。七飯町は横津岳(よこつだけ)の伏流水がある。気候風土もよく、お米が美味しい。

「七飯町の水と米を使ったお酒を提供したい」

いつしかそう願うようになったと話す。

ただ酒造許可書を得るのはそう容易くはなかった。許可の条件は主に3つあり、建物設備が整っていること、販売先が明確にあること、杜氏がいること。中でも杜氏を探し、新設の酒蔵に来てもらうのは簡単に叶うことではない……。

だが奇跡が起こる。

節子さんの長男が、親交のある飲食店店主から「高校の同級生に腕のいい杜氏がいる」という話を聞いてきたのだ。それが節子さんと東谷さんの出会いにつながった。

七飯町で酒蔵を立ち上げるのでうちに来てほしいとお願いすると、東谷さんは首を縦に振ってくれた。

「新しい酒蔵で酒をつくるなんて、なかなかできることではないと思ったんです」

箱館醸蔵で働き始めた時、東谷さんは51歳。

「自分にとってこれが最後のチャンスだと感じました」

と当時を振り返り、東谷さんは微笑む。母の挑戦を知り、関東で働いていた剛さんも地元に戻り、その思いを支えた。

酒名の「郷宝」には「故郷の宝」という意味が込められている。七飯町の気候風土、水、米、そして地元で生きる人たち――。

郷宝純米吟醸を飲ませていただいた。すっきりとしていながらもこくがあり、果実のように瑞々しい香りが鼻から抜けていく。七飯町の緑が頭に浮かぶような爽やかな味わいに、心が揺れた。

お土産に郷宝純米吟醸と郷宝特別純米を購入し、酒蔵のみなさんに別れを告げる。

この先なにか判断に迫られることがあったとしたら、この旅で出会った人々を思い出そうと思う。そうしたら私はきっと、挑戦の道を選ぶだろう。

箱館醸蔵有限会社オンラインショップ

国内初の北海道・本州間の送電 津軽海峡を渡る海底ケーブル

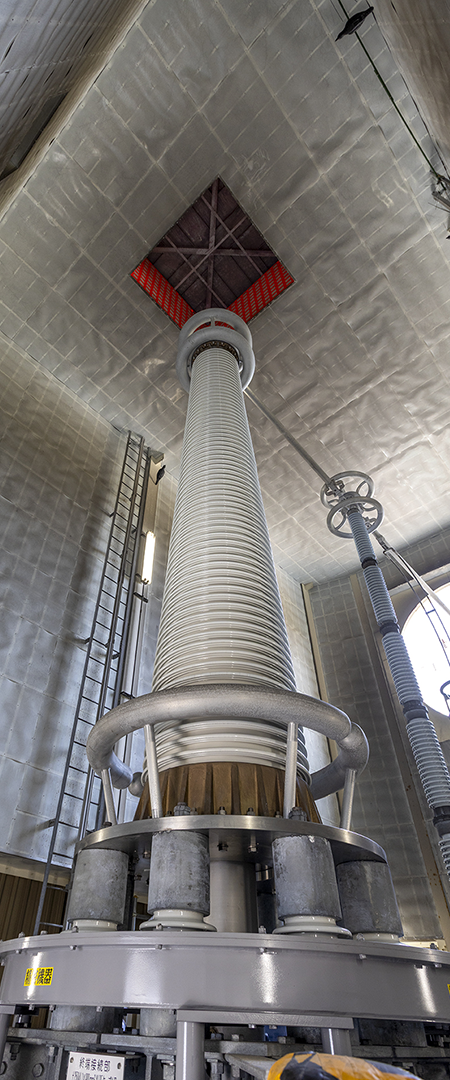

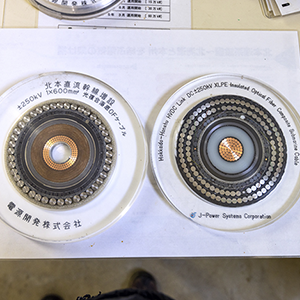

北海道・本州間電力連系設備(北本(きたほん)連系設備)によって、北海道と本州の間は海底ケーブルで結ばれ、相互の電力供給を可能にしている。この大規模な事業について学ぶため、函館送変電統括事業所を訪ね、山田辰雄所長に施設を案内していただいた。

「津軽海峡は距離が長く、北海道と本州間の電力連系は技術的、経済的に難しかったんです。ですが1979年に国内で初めて15万kWの送電を可能にしました。翌年1980年にはさらに30万kWまで増やし、1993年には海底ケーブルを2本にして60万kWの送電を可能にしました」

北海道と本州間は最短距離で約17.5kmだが、障害物を避けるために迂回しているので、海底ケーブルの長さは約43kmあるという。

古川ケーブルヘッドを見学するとポンプ室があり、油が入ったタンクが設置してあった。

「海底ケーブルには超高圧直流送電を絶縁するための油を充填しています。ケーブル内は常に一定の圧にしておかなくてはいけないので、油の漏れがないかなど24時間体制で監視しています」

海底ケーブルを保護するために油が必要だと聞き、様々な特殊技術が水中で電気を送ることを可能にしているのだと知った。

山田所長に設備を保守・管理していく上で大切にしていることを尋ねると、「何かあった時に迅速に対処できる体制をとっておくことを心がけています」と答えてくださった。

気候変動により災害が増えている昨今、北海道と本州の間で電力のやりとりができることは大きな安心につながる。3交代制で24時間、電気を供給してくださる職員の方々への感謝の気持ちを忘れずにいようと思う。

函館変換所

所在地:北海道七飯町

運転開始:1979年12月

変換容量:600,000kW

直流亘長:約167km(海底ケーブル約43km)

Focus on SCENE 半島を見下ろす山腹の町営牧場

函館市の北に隣接する七飯町。その中央部に位置するのが標高779.2mの七飯岳。標高500m付近には城岱(しろたい)牧場がある。1920年(大正9年)から続く町営牧場で、牧草を育成するほか、夏には放牧も行っている。北に駒ヶ岳、南に函館山、津軽海峡などを望むことができ、「百万ドルの夜景」とうたわれる函館の夜景を反対側から見た「裏夜景(七つ星夜景)」も有名だ。

文/豊岡 昭彦

写真 / 竹本 りか

PROFILE

藤岡 陽子 ふじおか ようこ

報知新聞社に勤務した後、タンザニアに留学。帰国後、看護師資格を取得。2009年、『いつまでも白い羽根』で小説家に。2024年、『リラの花咲くけものみち』で吉川英治文学新人賞受賞。京都在住。最新刊は『僕たちは我慢している』(COMPASS)。