通訳アプリが新風を吹き込む 新時代のコミュニケーション

コチュ・オヤ

Opinion File

日本の田舎町で出会った人のやさしさ、温かさ

海外旅行中に体調が悪くなり現地の病院に行ったものの、症状をうまく伝えることができずに苦労した――そんな経験を持つ人は少なくないかもしれない。必要な時に、必要な場所で、適切な通訳をしてくれる人がいたら……。その無理難題とも言えそうな願いを叶えてくれるのが、通訳アプリサービス「Oyraa(オイラ)」(※1)だ。アプリを介して、いつでも、どこでも、必要な時間だけ通訳者のサポートを受けることができる。この遠隔通訳アプリ事業を手掛けるのは、トルコ出身のコチュ・オヤさんだ。今は流暢な日本語を操るが、来日当初は日本語をほとんど話せなかったそうだ。

オヤさんが初めて日本を訪れたのは、2006年のこと。イスタンブールの大学で電子通信工学を学び、インターン先として日本の半導体メーカーを選んだ。当時、日本の半導体産業は往時の勢いはなかったものの、依然として世界トップクラスの存在感を示していた。もちろん、地理的、心理的に身近なヨーロッパや米国の企業に行く選択肢もあったが、「この機会を逃したら、日本に行くことは生涯ないかもしれない」と考え、あえて日本企業を選択。親日国として知られるトルコで育ったとはいえ、日本は歴史の教科書で、オスマン帝国のエルトゥールル号(※2)が沈没した際に和歌山県の人々が献身的に救助してくれたという話を読んだことがあるくらい。オヤさんにとっては、日本はまさにエキゾチックな、未知の国だった。

インターンシップで訪れたのは、滋賀県の水口町(みなくちちょう)(現・甲賀市(こうかし))。忍者の里(※3)として知られる風光明媚な土地だ。来日前に抱いていた日本のイメージは、ジャパニーズテクノロジーを体現する「空飛ぶ車が町を行き交うような」最先端の都市。しかし、想像とは異なるのどかな田舎町で、オヤさんはたくさんの人の温かさに触れた。

「私が出会った日本人は本当に素敵な心を持った人ばかりで、みんな天使なんじゃないかと思ったほどです。京都を訪れた際に突然の雨で困っていたら、女性が後ろからすっと傘を差してくれて、まだ日本語のわからない私の話を一生懸命聞いて目的地まで連れて行ってくれました。インターン先の会社で夏休みの予定の話になり、東京に行くかもしれないと話したら、その1時間後には東京観光に関するあらゆる情報をまとめた手づくりの資料をぽんと渡されて驚いたこともあります。他の国ではあり得ないようなことが、ここ日本では起きるのです」

すっかり日本に魅せられたオヤさんは、翌年も同じ企業でインターンシップを経験。その後トルコの大学を卒業し、2010年に東京大学大学院に進学した。

小さい頃から数学の問題をゲームのように楽しんでいたというオヤさんは、根っからの「理系女子」。大学院では半導体技術の研究を進めていたが、その傍(かたわ)らで他の研究科が提供する経済分野の授業も履修していた。

「数学や科学が大好きで、ずっと理系畑を歩いてきましたが、大学院に進学してからは国際情勢やビジネスといった領域にも興味を持つようになりました。私の父はトルコの財務省に勤め、母は銀行で働いていたので、少なからず両親の影響があったのかもしれません」

大学院修了後はビジネス領域で自分の力を試してみたいと外資系コンサルティングファームの日本支社へ入社。コンサルタントとしてのキャリアをスタートし、複数のプロジェクトを抱えて頭も体もフル稼働。終電に間に合う時間に帰れる日はほんのわずか、という激務の日が続いた。

友人からのSOSがビジネスのヒントに

コンサルティングファームで働くオヤさんのもとに、友人たちから電話がかかってくるようになったのは、それからしばらく経ってからのこと。「子どもが熱を出して病院にいるが、治療に関する医者の説明がわからない」、「不動産屋でこちらの希望が伝えられない」など、日本語が得意でない友人からのSOSの電話だった。

「初めはたまにかかってくる程度でしたが、そのうちに『オヤに電話すればなんとかしてくれる』という話が周囲に伝わり、勤務中にもヘルプを求める電話が数多くかかるようになったのです」

度重なる電話で仕事への影響も心配だったが、何より、日本語を母語とせず通訳者でもない自分が、日本語通訳の役割を担うことは果たして適切なのか、不安に感じるようになった。特に医療に関しては専門用語が多く、その都度調べながら手探りで伝えることになるため、懸念はさらに募るばかり。そこで、友人たちに紹介できる通訳のサービスがないかと調べたところ、2つの〝制約〞があることに気がついた。

「一つは、どのサービスも事前に予約が必要だということ。例えば、役所に行って言葉が通じなくて困っても、すぐに対応してもらうことはできません。もう一つは、最短でも半日単位の予約が必要で、その分費用もかさんでしまうこと。病院で10分間だけ通訳してもらいたい場合でも半日分の料金がかかります。調べた限りでは、ほとんどが法人を対象としたサービスで、個人が困った時に使えるサービスを見つけることはできませんでした」

助けを求める電話が頻繁にかかってくるのは、困っている人がたくさんいるということ。でも、それを解決するサービスはまだ世の中にはない。そこにオヤさんは起業の種を見出した。

通訳者につながるアプリ 三者間での通話も可能

誰もが利用できる通訳サービスを提供したいという思いを胸に、2016年、オヤさんはスイス人のビジネスパートナーと起業。通訳者やユーザーへのインタビューを重ね、入念にビジネスモデルを構築し、サービスの実現へと歩みを進めていった。途中、考え方の相違でパートナーと決別するなど、道のりは平坦ではなかったという。

「思い返せば、困難なことしかなかったというくらいハードな日々でした。特に、資金調達、プロダクト制作、チームビルディング(※4)に苦心しました。でも、スタートアップが失敗するきっかけは創業者の『諦め』だと思うのです。私は、通訳サービス事業の将来性を誰よりも信じていましたし、自分自身のことも信じるしかないという思いで突き進みました。『諦める』という選択肢がなければ、人間は不思議なもので、おのずと解決策を考えるようになるものです」

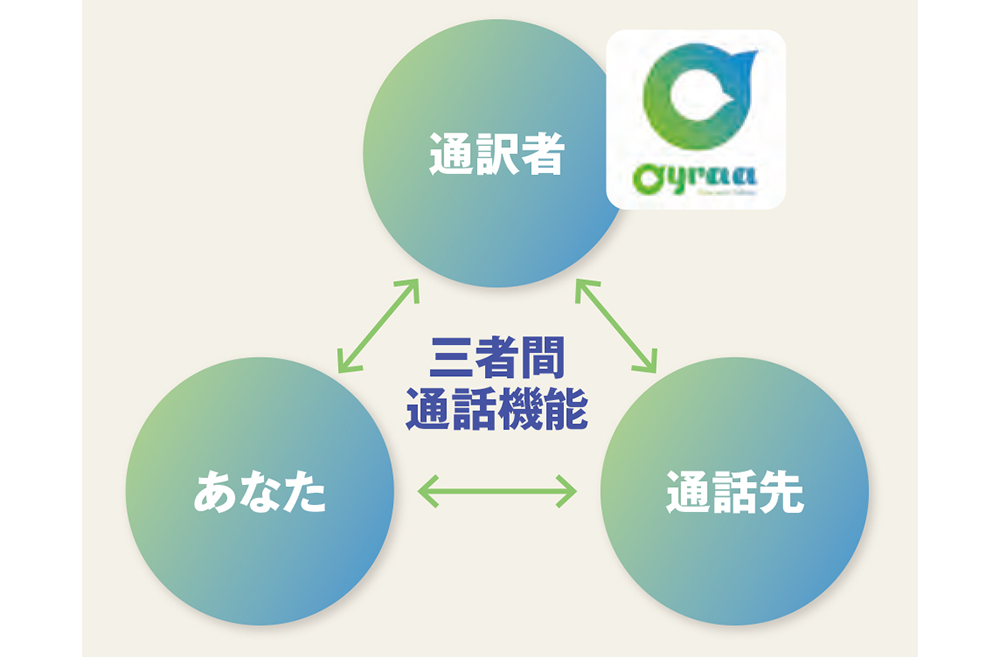

その後、創業から1年以上の時を経て、念願の通訳アプリサービス「Oyraa」が始動することになった。Oyraaはプロの通訳者と通訳を必要とする人をマッチングするアプリ。オヤさんが感じていた既存サービスの不便さを解消し、予約は不要で、1分単位で利用することができる。ユーザーは希望の言語と専門分野を選べば、適切な通訳者とマッチングされるという仕組みだ。現在、登録している通訳者は3,000人を超え、153言語、121の専門分野に対応。通訳者を含め三者間で通話することが可能だ。

「今や、AIが通訳の役割を担うことが可能な世の中になりました。でも、通訳は単に言語を訳す作業ではありません。相手の立場に立って寄り添い、問題を解決するためのコミュニケーションをサポートしているのです。Oyraaに登録している通訳者は自らも異国暮らしで困った経験がある人が多く、このサービスの趣旨に賛同してくれています。翻訳AIが登場しても私たちの事業が成長している理由は、『寄り添ってくれる人間がそこにいる』という安心感なのかもしれません」

一方で、ユーザーが拡大して通訳のニーズが多様になった現在、AIの進展はOyraaにとって追い風となる側面もある。これまで蓄積してきた膨大な通訳データを活用することで、高精度の通訳AIを開発することが可能となるからだ。特にOyraaが保有するベトナム語、ネパール語、ミャンマー語といった希少言語のデータは貴重な財産となる。

「8年間蓄えてきた通訳データを学習させて次世代の通訳AIを開発し、今後は人間とAIのハイブリッドで、幅広い通訳のニーズに応えるサービスを提供していきたいと考えています。こうした挑戦が、コミュニケーションの可能性を広げる一助となればうれしいですね」

日本の成長に寄与する多文化共生の実現

現在、日本で暮らす外国人(※5)は370万人を超え、過去最多となっている(2024年12月時点)。日本における多文化共生(※6)について、オヤさんはどう捉えているのだろうか。

「少子高齢化が進み、日本は外国人を受け入れざるを得ない状況にあります。私は日本という国が大好きで、日本人の思考や文化によって育まれた素敵な国だと思っています。このまま変わらないでほしいと願う一方、多様な人々が入ってくることは、日本にとって成長の機会ではないかとも感じています。

日本の『慎重に計画を立ててから動く』という姿勢は、完成度の高い製品を生み出すのに適していたと思います。ただし、現代のように技術の進化が非常に速く、スピードが求められる時代においては、『計画に時間をかけすぎて実行が遅れる』ことが、むしろ日本の衰退につながっているのではないかと感じています。その意味で、多様な文化や価値観に触れることは、日本にとって刺激や学びになり、スピード感や柔軟性といった面で良い影響を与える可能性があると思っています」

もちろん、価値観の違いは国籍によるものだけではない。様々なバックグラウンドを持つ人々が共生するにあたって大切なことは何だろうか。オヤさんの回答は明快だ。

「相手を理解しようとする姿勢だと思います。みんなが一人ひとりの意見を尊重し、それぞれの価値を認めることが重要になります。互いの良さを活かし合いながら、1+1が3になる。そんな社会が理想ではないでしょうか」

多様な価値観が交差する社会において、コミュニケーションの重要性はますます高まっていくはずだ。Oyraaは、そんな未来を後押しする可能性を秘めている。

「互いに伝えたいこと、あるいは解決したいことがあって、人はコミュニケーションを取ります。言語の違いによって心に壁ができてしまうなら、それを取り除きたい。世界中すべての人が、言語に関係なく思いを伝え合えるようになることが私の願いです」

「継続は力なり」という言葉が好きだというオヤさん。新時代の豊かなコミュニケーションの実現に向けて、毎日努力を積み重ねることが大切だと心に刻んでいる。

取材・文/脇 ゆかり(エスクリプト) 写真/竹見 脩吾

KEYWORD

- ※1Oyraa

24時間いつでもプロの通訳者とつながることができるアプリサービス。3,000人を超える通訳者ネットワークを構築し、多言語かつ多数の専門分野に対応する。 - ※2エルトゥールル号

1890(明治23)年、和歌山県串本町沖でオスマン帝国の軍艦エルトゥールル号が遭難、多くの乗務員が海に投げ出された。地元住民が懸命に乗務員たちの救助・介護にあたり、日本とトルコの友好のきっかけとなった。 - ※3忍者の里

滋賀県甲賀地方、三重県伊賀地方は忍者の発祥地として知られており、戦国時代、密かに活動していたと言われている。 - ※4チームビルディング

チームの目標を達成するためにメンバー同士の信頼や協力関係を深め、個々の能力や個性を最大限発揮できるよう環境整備などを行う取り組み。 - ※5日本で暮らす外国人

在留外国人の数は年々増加し、技能実習生や留学生、専門技能を持つ人材などバックグラウンドは様々。国別では中国、ベトナム、韓国、フィリピンの順に多い。 - ※6多文化共生

国籍や文化の異なる人々が互いの違いを認め合い、対等な関係でともに暮らす社会のあり方。言語の壁や偏見・差別、地域による支援格差など解決すべき課題は少なくない。

PROFILE

コチュ・オヤ

株式会社Oyraa 代表取締役社長

株式会社Oyraa代表取締役社長。1986年、トルコ共和国アンカラ生まれ。2006年に半導体メーカーのインターンとして初来日。2013年に東京大学大学院工学系研究科を修了後、ボストン コンサルティング グループに入社し、コンサルタントとしてキャリアをスタート。2017年、言葉の壁に悩む外国人の課題を解決すべく、遠隔通訳アプリサービスを手掛ける株式会社Oyraaを創業。内閣府のクールジャパン戦略メンバーや知的財産戦略構想委員としても活動。多文化共生社会を推進するための取り組みが評価され、『日経WOMAN』が主催する「ウーマン・オブ・ザ・イヤー2025」に選出された。