「透視の科学」で見通す 新しい社会の姿

木村 建次郎

Opinion File

世界初の透視技術で電池の発火を未然に防ぐ

ごみ処理施設の出火事故が相次ぐ中、廃棄物に混入するリチウムイオン電池を検出するシステムを開発・販売開始――。

今年4月、こんな見出しのニュースリリースを、神戸大学発のスタートアップ企業IGS(※1)が配信した。

リチウムイオン電池は携帯電話やモバイルバッテリー、ワイヤレスイヤホンなどの充電式機器に広く使われるもので、日常生活に欠かせない電池だが、このところ発火や爆発などの事故が続き社会問題となっている。捨てられて他の不燃物に紛れたものが火元となり、ごみ収集車や処理施設で出火・発煙騒ぎを起こす例も増えている。環境省の調査によれば、同種の事案は2023年度で2万1,751件に上り、前年度より3割増え、1日約60件のペースで発生しているという。

「その原因となっているリチウムイオン電池だけをごみの山から瞬時に探し当て、取り除くことができる検知システムを開発しました。もうすでにいろいろな施設からテスト依頼を受け、実装化の準備を進めているところです」

IGS代表取締役で、神戸大学数理・データサイエンスセンター教授の木村建次郎さんはそう話す。ごみ処理施設では現状、目視やマグネットによってリチウムイオン電池を選別しているケースがある一方、対策は手つかずというところも少なくない。公益財団法人日本容器包装リサイクル協会が調べたところ、「対策は特にしていない」または無回答の施設が全国で半数を超えていた。

それだけ判別しづらいものを、どうやって瞬時に見つけるのか。

「私たちが研究・確立した、世界で初めての『物体内透視技術』というものを応用しています」

と木村さんは言う。

隠れて見えないものを見透かす技術。そこには2012年、木村さんが10年の研究を経てたどり着いた、世界中の数学者・物理学者を驚かせた発明の物語がある。

誰も成功しなかった数学の未解決問題を解く

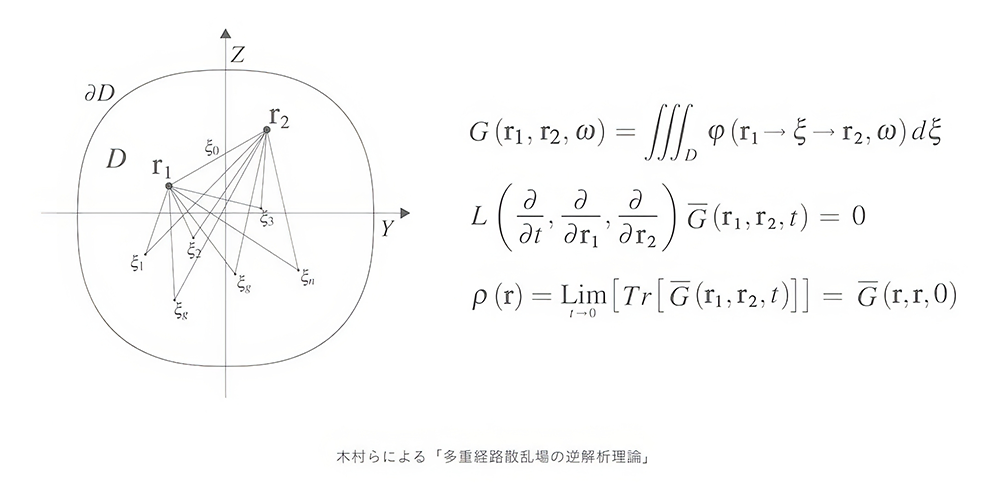

木村さんが発明したのは「虫食い理論とそれに基づく散乱場理(※2)」。隠された物体を捉え、画像として可視化するための計算式だ。

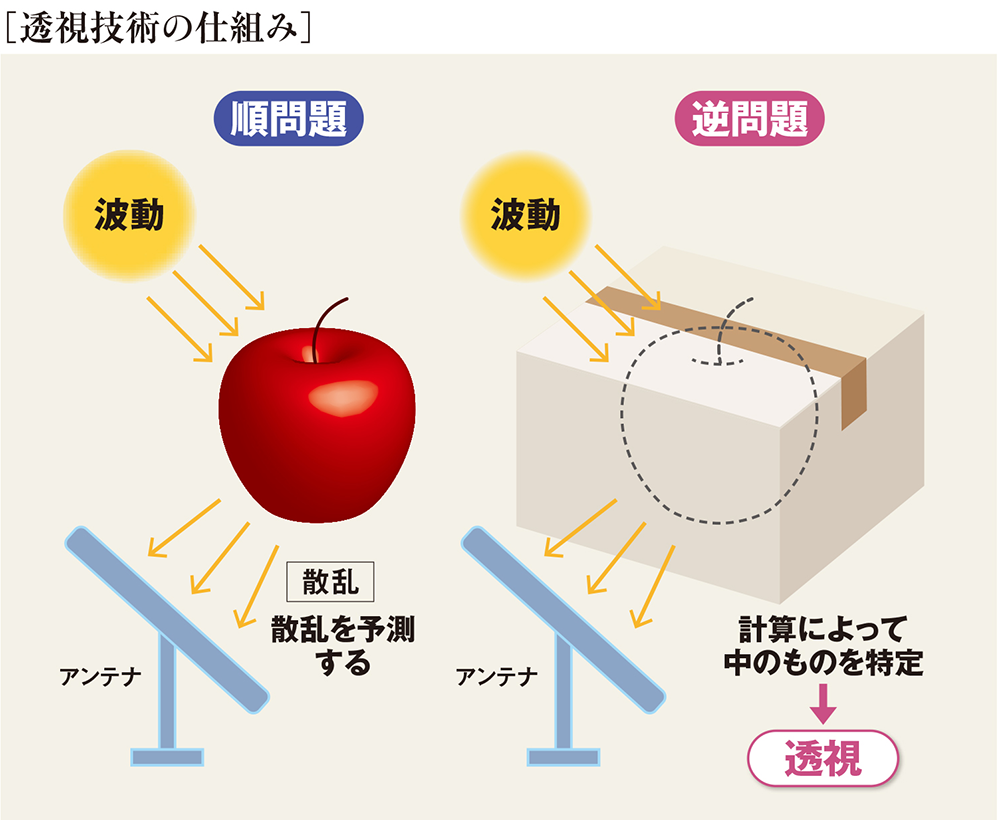

「物体に音や光、電波などの波動をあてると、表面ではね返って飛び散りますよね。これが波動散乱です。私たちがものを見ることができるのは、太陽や電灯から出る光の波動による散乱を目のレンズが捉え、絞り込まれた像として網膜に映しているからです。そのようにして物体の形状や位置があらかじめわかってさえいれば、波動がどのように散乱するかは、物理学の基礎的な方程式を使って計算することができます。

ところが、その逆は難しい。つまり、何らかの障害物に遮られて外側から物体が見えない時。これは十分に光が届かないから目に映らないわけですが、実際には電磁波や超音波といった波動は障害物を通過して物体にあたり、波動散乱を生じさせています。その散乱を逆にたどって元の物体の形状や位置を解明することができれば、見えないものが見える。つまり、透視が可能になるわけですが、これは長らく研究者の間で至難の業とされてきました。私たちはその解法を見つけたのです」

すなわち、波動散乱の「逆問題」。木村さんが、この問題を解決するために虫食いの理論を発明し、それに基づいて解き明かすまで、応用数学史上の未解決問題とされ、多くの学者の挑戦を寄せつけない超難問だった。

「数学者だけでなく、物理学者や工学者、医学者もそうですが、何らかの波動を使って物体の形や位置を知りたいと考える人たちは必ず、この問題に突き当たります」

つまりそれは、この「透視の科学」を応用できる分野が限りなく広いことを意味している。例えば、遺跡の発掘や鉱物資源の探索、月面探査、水道管の劣化調査、食品の異物混入、内臓疾患の検査などと数えきれないほどある。事実、木村さんのもとには毎日のように問い合わせが入り、果ては「埋蔵金を探して」などという依頼もあるという。

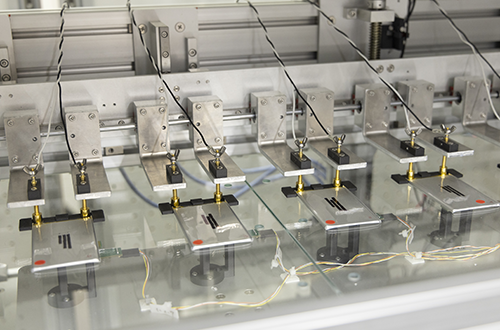

冒頭の、ごみの山からリチウムイオン電池を探し出す仕組みも応用の一つ。IGSが開発した特殊なセンサーを使い、廃棄物に含まれる種々雑多な物体によって変化する電磁場をキャッチ、得られた数値を方程式に当てはめ、電池だけを特定する。あとはロボットアームなどで取り除けばいい。一部の処理施設で導入しているX線選別器は不要となり、コストや人材、安全面での利点も大きい。

「実はそれだけでなく、ひとたび電池を取り出すことができれば発火する危険性のある電池だけを選り分けることも可能です。電池というのは必ず内部に電流の漏れが生じていて、漏れの量が基準をパスすれば良品として出荷される。ですが、問題はその漏れ方で、一カ所に集中して漏れる場合と広がって漏れる場合があり、たとえ出荷品でも前者を充電した時にショートを起こし、発火の原因となり得ることがわかっています。ならば、その電流の漏れを検知すればいい。硬い金属で覆われた電池内部の電流のムラを可視化するために、電流磁場逆問題の解析解を発見しました」

この方法なら、抜き取り検査で一部の製品を壊して調べる手間はなく、完成品のまま外側から全数検査が可能となり、安全性は格段に上がる。IGSはこの技術を使ったEV(電気自動車)電池向け検査機の開発・量産事業を起こし、NEDO(※3)から約25億円の研究助成金を受け取った。

見えないものを見たい 科学者の飽くなき探究心

「私が透視したいと思ったのは、大学に入るよりもずっと以前でした。子どもの夢のようなものですね。実は、いま私が開発しているあらゆる製品の原理、透視の原理は、理科と数学、特に幾何学が大好きだった子どものころに、想像していた世界のイメージがもとになっています。〝世界は虫食いだらけ〞、〝世界は多角形で埋め尽くされている〞という考えです」

木村さんが「透視の科学」の実験に打ち込みだしたのは、大学院生の時。原子の世界を見る顕微鏡技術の研究に没頭するうち、子どもの頃からの夢だった、目に見えないものの内側の構造を知りたい欲求にかられ、その方法論の解明に取り組んだ。

「ちょうどその頃、ある電子部品メーカーから、半導体内部で起きる電流異常の部位を検知できないかと相談がありました。ナノレベルの世界ですし、可視化するのは難しい。でも、装置の外にできる磁場を計測し、そこから内部の電流を導き出す『逆問題』を解けば可能だろうと思いついたのです」

それから10年。従来の研究者が「こんな形をしていたら」といった仮説を頼りに散乱する波動を予測し、実際の計測値との差を見て仮説を正していく手法を取ってきたのに対し、木村さんは以前からイメージしていた独自の発想で迫っていく。

「例えば、隠された磁石に方位磁針を近づけると、ある位置で針が大きく振れますよね。磁石は見えないのに、確かにそこにあるとわかる。この考え方『虫食いの発想』を使おうと思いました」

虫食いの理論を基に2012年、波動散乱の逆問題の解析解を発見。世界初の快挙を成し遂げた時、木村さんが書いた論文はわずか10ページで完結するものだった。

「数百ページもある論文では面白くない。スパッと短く証明できる理論こそが美しい」

そう言って楽しそうに笑う木村さんが、物理や数学の魅力にハマったのは中学・高校時代。もともと画家になりたかった少年は、NHKスペシャル『ザ・スペースエイジ 宇宙への挑戦』でロケットの打ち上げを見て仰天した。

「こんなスケールの大きな世界があるのかと。山奥育ちの子どもでしたから。そこから宇宙科学者を夢見て猛勉強です。そして次第に、パズルに挑むように謎を解き、答えを導き出す爽快感に惹かれていきました。虫食いの理論とそれを基に創り上げた散乱場理論は、この時熱心に取り組んでいた幾何学の問題に大きく影響を受けています」

そんな木村さんは最近、山あいの温泉場に残る松尾芭蕉の句碑を見て感銘を受けた。

「たったの17文字に時間と空間が凝縮されて、瞬く間に映像を浮かび上がらせてくれる。改めて、素晴らしいなと思いました」

産学両輪で究める 社会実装してこその科学

世の中にある無駄や非合理を最適化する、効率化する、ひいては不可能を可能にすることが科学の使命。そう考える木村さんにとって、計算理論は確立して終わるものであってはならない。理論をもとに現実に使える技術を開発し、装置として社会に実装することに意味がある。だからこそ、発明と同時に「散乱の逆問題の解法及び画像化」の技術で日中韓欧米など約30か国で特許を取得。さらにIGSを立ち上げ、独自の技術を守るだけでなく、社会の課題を解くビジネスに役立てようと考えた。

「スタートアップ企業をつくるよう助言をくれたのは、京都大学時代の恩師、松重和美先生(※4)でした。そのお陰で多くの投資家の方々に協力していただき、老朽化したコンクリート内部の検査装置をはじめ、乳がんを発見する検査機器、危険物を透視するセキュリティゲートなど、先ほどの電池検査機も含めて次々に開発することができました」

そのほとんどが、すでに実用化の域に達している。乳がんを検出するマイクロ波マンモグラフィは第1回日本医療研究開発大賞(※5)で表彰され、現在は治験段階にある。1秒で約200人の危険物所持を判定できるウォークスルー型セキュリティシステムは昨年12月、プロバスケットボール公式戦での実証実験で有用性が証明された。

木村さんが次の目標に定めているのは、脳内を流れる電流の可視化。これができると、例えば、アルツハイマー病の原因となる部位を突きとめ、修復することも可能になる。その先には、治療方法が未確立な病気への対処法が見つかる社会が訪れる可能性さえ見えてくるという。

「善し悪しではありません。いろいろな仮説があり、多様な価値観があっていい。新しい発明の種はそこから芽ばえるのですから」

取材・文/松岡 一郎(エスクリプト) 写真/吉田 敬

KEYWORD

- ※1IGS

株式会社Integral Geometry Science。誰も見ることができなかった隠された世界を可視化するテクノロジーを研究開発・事業化する会社。

https://www.igs-group.com/ - ※2散乱場理論

Wave Scattering field theory。「波動散乱の逆問題」の解決から導き出した世界初の映像化理論。IGSのWebサイトから論文が閲覧できる。 - ※3NEDO

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 - ※4松重和美先生

京都大学名誉教授(工学研究科)。京都大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー(VBL)初代施設長、四国大学学長。 - ※5日本医療研究開発大賞

医療分野の研究開発に多大な貢献をした事例に授与。木村さんは2017年第1回大賞で⽇本医療研究開発機構(AMED)理事⻑賞を受賞。

PROFILE

木村 建次郎

神戸大学 数理・データサイエンスセンター教授

株式会社Integral Geometry Science代表取締役

きむら・けんじろう

神戸大学数理・データサイエンスセンター教授、株式会社Integral Geometry Science(IGS)代表取締役。1978年、岡山県生まれ。2001年、京都大学工学部電気電子工学科卒業、2006年、同大学院工学研究科電子工学専攻博士課程修了(工学博士)。2008年、神戸大学大学院理学研究科講師、2012年、同准教授。虫食いの理論を発案し、10年の歳月をかけ、応用数学史上の未解決問題である「波動散乱の逆問題」を世界で初めて解決することに成功し、IGS起業。2018年より現職。2024年5月より京都大学生存圏研究所学外連携フェロー(兼務)。虫食いの理論をコアテクノロジーとして、医療、エネルギー、インフラ、安全保障等の分野に革新をもたらすべく挑戦し続けている。