山村を守る暮らしと十津川郷中一統の精神

~奈良県十津川村と十津川第一発電所を訪ねて~

藤岡 陽子

Home of J-POWER

J-POWER十津川第一発電所は、奈良県最南端の十津川村に位置している。山深く林業が盛んな村には、世界遺産の熊野古道が通る。全国初の「源泉かけ流し宣言」でも話題の温泉地を旅して歩いた。

小説家 藤岡 陽子/ 写真家 かくた みほ

世界遺産熊野古道が通る日本一広い山間の村

車は上へ、上へ、曲がりくねった山道を走っていく。

目指すのは標高約400mに位置する果無(はてなし)集落。この集落には「紀伊山地の霊場と参詣道(さんけいみち)」の一部として世界遺産に認定された、熊野古道小辺路(こへち)が通っているという。

道幅と車幅がほぼ同じの隘路(あいろ)を、緊張感を高めながら進んでいくと、ふと開けた場所にたどり着いた。

車を停め、風吹き渡る果無集落に降り立つと、目前に急峻な果無山脈と、その麓にある十津川村が一望できた。北方領土を除いた村の中では全国一の広さを誇る十津川村だが、その96%が山林で、こうして眺めると山深さが迫ってくる。

集落を歩いていると、「世界遺産」と彫られた石碑のすぐ脇に熊野古道小辺路が通っていた。道沿いには数軒の民家が建ち並び、湧き水を溜める水舟、苔むした石灯籠、石づくりの水槽で泳ぐ鯉など、人の営みがそのままあり、日本の原風景に心が休まる。

熊野古道小辺路は高野山金剛峯寺(こうやさんこんごうぶじ)の参道から熊野本宮大社につながる、巡礼の道とされる。平安時代以来、数多くの参詣者がそれぞれの祈りを胸に約72kmにおよぶ道を歩いていたことを思うと、踏みしめた石畳が気高く感じられた。

明治の大水害からの再起 十津川郷中一統の精神

村の成り立ちについて詳しく知るため、十津川村歴史民俗資料館を訪れた。館内を案内してくださったのは西山宜延(たかのぶ)さん。西山さんは村内にある足谷(あしたに)神社の宮司でもある。

「十津川村は農地が少ないので昔から林業が主産業でした。風屋(かぜや)ダム等がつくられる前、1950年代までは川に筏(いかだ)を流していました」

村ができたのは1890年。前年の1889年に明治22年大水害が起こり、約1万2000人の村民がこれまで通りの生活ができなくなった。そこでそれまで6つに編成されていた村を一つにまとめ、約2,600人の村民が北海道に移住することで村の暮らしを存続させたと西山さんに教えていただく。

「村に伝わる古文書によく出てくるのが『十津川郷中一統』という言葉です。山深く人里離れた村なので、昔から協力し合って生きてきたのだと思います」

だが、ひっそりと暮らすばかりではなく、村の存在価値を上げるため、関ケ原の戦いに槍役として参戦したり、幕末には自費で御所の警備を担うことで中央とのつながりを強固にしてきた歴史がある。

「村を守るために、国を守ってきた。中央にアピールし、自分たちの存在意義を高め、村を自治区として認めさせてきたのでしょう」

十津川郷中一統の精神はいまも引き継がれ、国内有数の温泉地であることを発信するため、2004年には全国初、村をあげての「源泉かけ流し宣言」をしている。

近年、十津川村を訪れる観光客が増加していると聞き、その理由を西山さんに尋ねると、

「ネット社会の発展やメタバース世界が生み出され、逆に、現実のオリジナルのものが見直されているような気がします。玉置(たまき)神社にはもう行かれましたか? あそこも遠いですし、呼ばれなければ行けない、と言われるような場所にあります。現物を目にすることに意味があるのだと思います」

と答えてくださった。

メタバースとは、インターネット上に構築された3次元の仮想空間のこと。そのような世界とは真逆の、つまりその場所に行かなくては見られない大自然、本物のエネルギーがこの村にはあるのでは、と西山さんは語る。

「人間は生き物だから本物のエネルギーが必要なんだと思います」

という言葉が、大きな納得を伴って胸に響いた。

最新の林業を取り入れる機械化で作業効率アップ

村の主産業である林業を知るため、株式会社十津川造林を訪ねた。こちらは造林、作業道の開設と修繕、木材の搬出をする会社で、創業は1995年になる。

東(ひがし)伸彦社長に、さっそく作業中の山を案内していただいた。

「作業を始めるには、まずは山のどこに道を通すかが重要なんです。道づくりで、その後どのように木を搬出するかが大きく変わってきます。どこに道をつくればいいかは、これまでの経験でわかります」

現在40歳の東さんが本格的に林業を始めたのは、高校を卒業して父、忠典さんの会社に入った19歳の時。だが幼少期も忠典さんについて山遊びをしていたので、山歩きは慣れたもの。小学校6年生の時には「将来は林業をする」と堂々と宣言していたという思い出話がある。

新しくつくられた道をたどって作業現場に到着すると、重機を操縦する従業員の方がおられた。

「この現場は2人で担当しています。機械化が進んでいるので、少人数でも短時間で伐採することが可能なんです」

目の前で木を切る工程を見せてもらうと、一本の木を切り倒してから、枝葉を落とし、長さ4mの木を2本切り出す作業がわずか10数秒で終了した。

「作業の機械化を考えるきっかけになったのは、26歳の時にドイツに林業を学びに行ったことでした。その時、自分が変わったんです。ヨーロッパの林業は日本よりずっと進んでいて、このままじゃいかんなと思ったんです」

その後、忠典さんから会社を引き継いだ東さんはヨーロッパと同様の機械を導入し、最新の林業を取り入れ始めたという。

自然を守り、人々を守る 次世代につなぐ森づくり

昨今日本各地で豪雨災害が多く発生しているが、各地から

「山の手入れをしていたら、こんなに崩れなかったのに……」

という声が聞かれる。

「防災の意味でも森林の役割は大きい」

東さんもそう感じ、よりいっそう林業の役割の大きさを感じた。

だが林業従事者が年々減少していく中、地域の山林すべてを自分たちで手入れすることは叶わない。林業従事者が減少する中でどうすれば十分な山の手入れができるか……。東さんは機械化の重要性を説くとともに、森林環境教育やSNSを使って林業の必要性を発信している。苗木が成木になるまでにかかる年月は60年から100年。

「60年前に木を植えてくれた人がいたから、私たちはこうして仕事ができる」

林業の楽しさは、次世代につなげる森づくりをすること。山を守ることは川を守ること、そして尊い命を守ることにつながる、と東さんが力強い笑顔を見せた。

巡礼の目的の一つに、日常的な生活空間を一時的に離れ、聖なるものに近づき、生きながらにして生まれ変わることがある。

だとすれば価値観を広げられたこの旅は、私にとっては巡礼そのもの。心と体に本物のエネルギーを満たし、明日はまた新たな気持ちで自分の道を歩いていきたい。

水害を食い止める 豪雨予想と事前放流

歴史民俗資料館がある十津川村の中心地から車で15分ほど走った先に、十津川第一発電所はあった。出迎えてくださったのは原口繁樹所長と橋本隆英所長代理。おふたりの案内で発電所と風屋ダムを見学させていただいた。

高さ101mのダムの堤体上部にある天端を歩いていると、右岸に白い小さな建物が見えてきた。

「あの建物はダム管理所といって、ダムから放流する時に人が詰める場所なんです。台風など大雨が予想される時は土木職、電気職、通信職などの職員が待機します」

原口さんによると、大雨が予想される時は事前放流といって、あらかじめダムの水位を下げておくという。そうすればダムにポケットができ、そこに雨をためて河川に流れる水量を調整することができる。通常は気象予報の雨量予測を基準にするが、この風屋ダムでは独自の判断基準で事前放流を始めているそうだ。

「2011年の台風12号による大雨によって、大規模出水があって以来、風屋ダムと池原ダムは台風の緯度と経度の位置や長期降雨予測を基準に事前放流することになったんです」

利水ダムとしては先駆的な取り決めだったと原口さんは話す。

発電所の職員の方々は毎月ダムの点検と計測を行い、監査路では漏水量や変位量を確認するなど徹底した安全管理を行っている。それでも不測の事態がいつ起こるかわからず、そのために備えていることを知ることができた。

「最近はダムを100年に限らず、もっと長い年月で使用することを考えているんですよ」と原口さん。

私たちに電気を供給し続けるため、長い期間を見据えてダムを管理してくださる職員の方々の存在を忘れずにいたい。

風屋ダム

型式:重力式コンクリートダム

堤高:101.0m

総貯水容量:13,000万m3

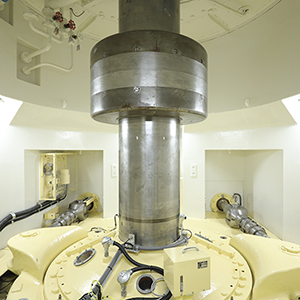

十津川第一発電所

所在地:奈良県十津川村

運転開始:1960年10月

最大出力:75,000kW

Focus on SCENE 川を越え谷を渡る水路橋

奈良県十津川村は、同県の最南部、紀伊山地の中央に位置する。平地はほとんどなく、山と川、そしてそれらによって形成された谷が織りなす険しい地形が特徴だ。人々は移動を効率化するために、吊り橋を架けて谷を渡った。その数60以上。その中には生活用吊り橋としては日本最長の谷瀬橋も。そして、当地ではダムの水さえも谷を渡るのだ。標高約404m の風屋ダムから取水された水は、野尻水路橋によって国道168号や熊野川を越え、その後地中を通って標高約160mの十津川第一発電所まで約8.7kmを下り落ちる。

文/豊岡 昭彦

写真 / かくた みほ

PROFILE

藤岡 陽子 ふじおか ようこ

報知新聞社に勤務した後、タンザニアに留学。帰国後、看護師資格を取得。2009年、『いつまでも白い羽根』で小説家に。2024年、『リラの花咲くけものみち』で吉川英治文学新人賞受賞。京都在住。最新刊は『森にあかりが灯るとき』。