「鳥語」の研究で挑む世界初の動物言語学

鈴木 俊貴

Opinion File

軽井沢の森で出合ったシジュウカラの言葉

日本の農学発祥の地と言われる目黒区立駒場野公園(※1)。渋谷駅からわずか2駅、駒場東大前駅のほど近くにある、都会とは思えない田園の風景が残る公園だ。ここは、数多くの野鳥に出合えることでも知られている。

「今、ヂヂヂヂと聞こえましたね。シジュウカラ(※2)が仲間を呼んでいますよ」

鳥の声を聞き分け、その「会話」の内容を教えてくれたのはシジュウカラを中心に動物の言語を研究している東京大学先端科学技術研究センター准教授 鈴木俊貴さん。もともと生き物が大好きな少年だったという。高校生の頃、お年玉で買った双眼鏡を手に野鳥を観察した時、あたかも自分が小さい鳥になったような気持ちになった。レンズ越しに鳥が自然界を生き抜く姿を目の当たりにして、自分も鳥の世界に入っていくような不思議な感覚を覚えたのだという。それは、虫をつかまえて虫籠に入れ、天敵のいない世界に閉じ込めることとはまったく違う種類の体験だった。

「動物たちの世界を知るというのは、まさにこういうことではないかと思ったのです」

それ以来、鈴木さんは鳥の世界に深く入り込んでいった。

転機が訪れたのは大学時代。当時は、毎週末、野鳥の観察に出かけていた。

大学3年生の冬、軽井沢の森まで足を延ばした時のことだ。シジュウカラが「ヂヂヂヂ」と鳴くと、あちこちから鳥が集まってくることに気づいた。そのまま観察を続けていると、今度は「ヒヒヒ」という鳴き声が聞こえ、鳥たちは一斉に飛び立ってしまった。その直後、タカが近くをかすめ飛んでいくのを目撃したのだった。

「鳥は鳴き声によって、エサがある、敵が近くにいる、などの状況を伝えているのかもしれないと気づいたのです。これは面白い世界だと心が躍りました」

この発見が、鳥の言葉を解明する研究の始まりとなった。シジュウカラは、鳥の中でも、とりわけ多くの種類の声を出すという。鈴木さんは幼い頃からピアノに親しみ、音感が良かったこともあり、いろいろな鳥の声を音符に変換して覚えていたそうだ。ピアノが奏でる音からシジュウカラの鳴き声へ。関心の対象は、ごく自然に移り変わっていった。

日々の小さな発見が鳥の世界を解き明かす

大学院に進み研究者となった今も、鈴木さんは多くの時間を森で過ごし、鳥たちの声に耳を傾けている。これまでの研究の成果をいくつか紹介してもらおう。

「大前提として、これまで学問界では、動物の鳴き声は感情の表れにすぎないと考えられていました。犬がワンワンと鳴くのは、うれしい、怒っているなどの気持ちを伝えているだけなのだと。でも、シジュウカラをずっと観察していると、『これは気持ちを表現しているのではなく、何かの単語ではないだろうか』、『今の鳴き声は文章になっているのではないか』と思える場面が多々出てきたのです」

例えば、「ジャージャー」という鳴き声。鈴木さんがこの声を初めて聞いた時、シジュウカラは慌てた様子で、大きなヘビがヒナたちのいる巣箱に近づいていた。もしかしたら「ヘビ」を意味する言葉なのかもしれない。そう仮説を立てて、こんな実験を試みた。

小枝に紐をつけて木の幹にぶら下げ、あらかじめ録音しておいた「ジャージャー」という鳴き声を聞かせてみる。すると、シジュウカラは小枝に近づき、確認するような行動をとったのだ。

「他の声を聞かせても小枝には関心を示しませんでした。つまり、シジュウカラはジャージャーという声を聞いてヘビをイメージし、小枝をヘビではないかと見間違え、確認しに行ったのです。その鳴き声がヘビを意味する言葉だったということです」

鈴木さんはほかにもたくさんシジュウカラの言葉を発見している。「タカ」は「ヒヒヒ」、「警戒しろ」は「ピーツピ」、「集まれ」は「ヂヂヂヂ」。そして、「警戒して集まれ」は「ピーツピ・ヂヂヂヂ」。なんと、言葉を組み合わせた二語文まで操るのだ。シジュウカラの警戒対象であるモズの剥製を用意して「ピーツピ・ヂヂヂヂ」と聞かせると、モズを追い払うような行動を見せたのに対し、語順を変えて「ヂヂヂヂ・ピーツピ」と聞かせても警戒することはなかったという。つまり、文法(※3)があるということだ。驚くべきシジュウカラの言語能力が次々と明かされていくが、こうした事実を一つひとつ突き止めるまでには、気が遠くなりそうな膨大な実験の日々がある。先ほどの、「ジャージャー」という言葉を解明するための小枝の実験は、4年くらいかかったそうだ。

実験に関する思い出はたくさんあるが、研究を始めたばかりの頃に定宿としていた軽井沢の山荘には特に強烈な印象が残っているという。

「今思えば、かなり年季の入った山荘でした(笑)。お風呂やシャワーはなく、冬になると部屋の中でもマイナス19℃で、0℃だと暖かく感じるくらいでした。雪の上で眠ってしまったこともあります。雪山で鳥と一緒に生きることが当たり前になっていて、体の感覚がおかしくなっていたのかもしれませんね」

でも、どんなに過酷な状況下でもやめたいと思ったことは一度もないそうだ。

「観察を続けていると、毎日新しい発見があるんです。鳴き声の意味が一つわかると新しい扉が開き、さらに知りたいことが生まれます。小さな発見がパズルのように組み合わさり、やがて大きなアイデアが形成されていく。たまらなく面白くて、やめられるわけがありません(笑)」

もちろん、思った通りのデータを得られないこともある。特に研究を始めた当初は、鳥たちが予想とはまったく異なる行動を見せることも少なくなかった。でもそれは「失敗」ではなく「発見のチャンス」。自分が気づいていないシジュウカラのメカニズムを発見するための重要な種と捉えて、地道に研究を続けてきた。

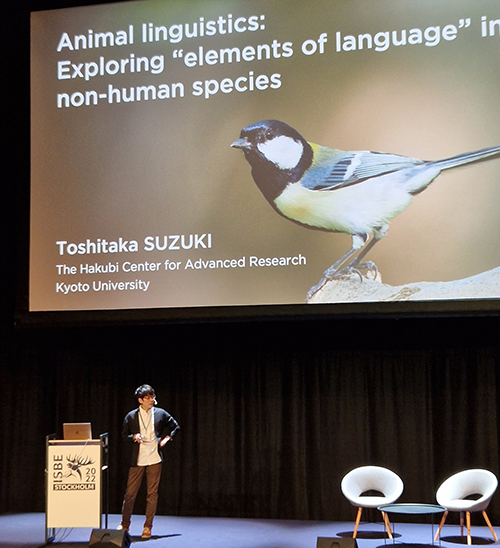

権威ある国際学会で新しい学問を提唱

そんな鈴木さんの研究は、世界からも注目を浴びている。2022年8月、鈴木さんはスウェーデンのストックホルムで開かれた「国際行動生態学会(※4)」の基調講演の壇上にいた。講演のタイトルは「動物言語学(Animal linguistics)(※5)」。学会には様々な動物を対象とする研究者が集まる。鈴木さんはシジュウカラの研究を例に、動物の言語の世界に迫ることができる枠組みとして「動物言語学」という新たな学問を提唱したのだ。

講演が終わると、鈴木さんの前には長蛇の列ができていた。「素晴らしかった」と声をかけるために世界中の研究者が列をなし、それは次のセッションが始まるまで1時間ほど続いたそうだ。

「たぶん、みんなわくわくしてくれたんだと思います。これまで、言葉を持っているのは人間だけだと思い込んでいたのですから」

世界中で動物の言語の研究が活発になるに違いない。そう確信した瞬間だった。

鳥の言葉がわかれば人にもやさしくなれる

鈴木さんは、2023年4月、東京大学先端科学技術研究センター(※6)に、世界で初めて「動物言語学」の研究室を立ち上げた。その背中を追いかけ、ツバメやモモンガなど様々な動物の言葉を解明しようと意欲あふれる学生たちが集う。世界に目を向ければ、チンパンジーの声に文法がある可能性が論文で報告されるなど、動物言語学の研究は確実に広がりつつある。では、動物言語学が私たち人間にもたらすものとは何だろう。

「鳥と人間では世界の見え方、物の考え方がまったく違います。そういった異なる他者を理解しようというのが動物言語学のアプローチです。これは、人間の社会でも大切なことです。世界には様々な価値観を持つ人がいますが、自分と異なる他者を尊重し、理解しようと努める。そんな心がけが、これからますます重要になるのではないでしょうか。鳥の世界がわかったら、人にもやさしくなれる。僕はそんな気がしています」

シジュウカラの研究は、現在進行中。言葉だけでなく、翼を使ったジェスチャーで意思を伝えていることも発見した。翼をパタパタと動かすと、それは「お先にどうぞ」という意味なのだそう。今後は、60種類ほど生息するという世界中のシジュウカラにも対象を広げ、日本に生息するシジュウカラと比較することで、言語能力の進化の過程を解き明かしたいと意欲的だ。

研究について目を輝かせて語る鈴木さん。その原点は、中高時代に所属していた生物部での日々だ。高尾山や多摩川に足を運び、虫や魚の観察に夢中になった。

「自主性を重んじてくれる学校で、今だと考えられないかもしれませんが、中学生だけで琵琶湖に行って魚の調査をしたりしていました。そばに教えてくれる人がいないので、何でも自分たちで考えなければいけません。そうすると、いろいろな気づきがあるものです。研究とは体験を通じて世界の有り様に気づくこと。自由に生き物の世界に触れさせてくれた中高時代の環境が、今の研究に導いてくれたと感じています」

生物部でともに過ごした同級生10人のうち、鈴木さんを含め4人が生物関係の研究の道に進んだそうだ。

生物部で培った姿勢そのままに、今も一番大切にしているのは、先入観なく物事を観察すること。自然との接点の中で生まれる発見や気づきが何よりの宝物だと話す。これからもシジュウカラの世界に、より深く、より親密に分け入り、その神秘をひもといていく。そこには、私たち人間が豊かに生きるためのヒントが秘められているに違いない。

ところで、研究者は研究対象に似てくると言われることがあるそうだが、鈴木さんも研究を続ける中で変化を感じているという。

「僕、以前は寡黙なタイプでしたが、シジュウカラの影響か、結構おしゃべりになったと思います(笑)」

取材・文/脇 ゆかり(エスクリプト) 写真/吉田 敬

KEYWORD

- ※1目黒区立駒場野公園

近代農業の教育・研究の場であった駒場農学校の跡地に造成された公園(東京都目黒区)。桜の名所として知られ、園内には野鳥と触れ合えるバードサンクチュアリもある。 - ※2シジュウカラ

全長約14cm、体重は15g前後。ほおは白く、胸から腹に黒いネクタイのような模様がある。山林だけでなく市街地にも生息する。 - ※3文法

鈴木さんは、シジュウカラとコガラの鳴き声を組み合わせて聞かせる実験も行い、語順が正しければシジュウカラは文意を理解できることを突き止めた。 - ※4国際行動生態学会

1986年に設立。2年に1度開催される国際学会では、動物行動学をはじめ、進化生物学、個体群生態学、生理学、分子生物学など幅広い分野の発表が行われる。 - ※5動物言語学

鈴木さんが提唱した新たな学問分野。動物の鳴き声やジェスチャーについて、動物行動学、言語学、認知科学などの融合的なアプローチによって探究する。 - ※6東京大学先端科学技術研究センター

材料、環境・エネルギー、情報、生物医化学、バリアフリー、社会科学の6つのカテゴリーのもと、数多くの研究室が文理の垣根を越えた領域横断の研究活動を行っている。

PROFILE

鈴木 俊貴

東京大学先端科学技術研究センター准教授

すずき・としたか

東京大学先端科学技術研究センター准教授。1983年、東京都生まれ。日本学術振興会特別研究員SPD、京都大学白眉センター特定助教などを経て、2023年に東京大学先端科学技術研究センター准教授として「動物言語学分野 鈴木研究室」を立ち上げる。文部科学大臣表彰(若手科学者賞)、日本生態学会宮地賞、日本動物行動学会賞、World OMOSIROI Awardなど受賞多数。本年12月には英国・動物行動研究協会から国際賞を受賞予定。著書に『僕には鳥の言葉がわかる』(2025年、小学館)、ゴリラ研究の第一人者として知られる山極壽一氏との共著『動物たちは何をしゃべっているのか?』(2023年、集英社)がある。