心理の壁を超えるツール「アサーティブネス」

堀田 美保

Opinion File

自己表現を出発点とするコミュニケーション術

「あの資料、どうなってる?」

「すみません、明日にはなんとか……」

「おいおい、まだできてないのか。ちゃんとしろよ。明日じゃ遅いんだ」

と、こんなふうに思わず部下を怒鳴りつけたくなった経験を持つ人は少なくないはずだ。約束の期日も守れないとはけしからんと。それは確かにそうだ。だが、頭ごなしに叱る前にちょっと考えてみてほしい。部下なりに何か事情があるのではないかと。

逆にパワハラが取り沙汰される今の時代、部下の事情を斟酌(しんしゃく)しすぎて言うべきことも言えない上司が増えてしまっているかもしれない。黙っていてもいつか相手がわかるだろうといった期待がかなう可能性は低い。

では、相手を傷つけず、自分の尊厳も保ちながら程よい距離感でコミュニケーションを取るにはどうしたらいいのか。

「そんな悩みを持つ方におすすめしたいのが、アサーティブネス(Assertiveness)、またはアサーティブ・コミュニケーションと呼ばれる対話の手法です」

近畿大学総合社会学部教授でNPO法人アサーティブジャパン(※1)の認定講師も務める堀田美保さんはそう話す。

アサーティブネスは「自己表現」や「積極的な意思表示」を表す言葉。「自分の気持ちを大切にし、心のうちに閉じ込めることなく、その気持ちを相手に届けやすくするためのスタンスとスキルの総体」と堀田さんは言う。もちろん、そこにはコミュニケーションの基本である相手を尊重する姿勢も含まれる。

自他ともに尊重するコミュニケーションとはどういうものか。堀田さんによれば、起点はあくまで自分。まずは自分の思いや価値観、考え方にしっかりと向き合い、それをないがしろにしないことがスタートだという。

「誰かに対して嫌だな、困るな、腹立たしいなと思う時、私たちはつい我慢をして、なかったことにしようとしがちです。でも、それでは何も解決しない。実際に相手に伝えるか伝えないかは別にして、自分は何に対して問題を感じているのか、どうしたいのか、そのために相手に何を望むか、そこをまず具体的にすることが大切です。そうでなければ、いざ伝えようとしても伝わりません」

自分を尊重するとはそういうこと。そのうえでこそ相手のことも尊重することができる。冒頭の例でいえば、何を「ちゃんと」してほしいのか。期日なのか、報告なのか、できなかった理由なのか。今後のために問題解決を望むなら、もっと具体的に言う必要がある。

対人関係をガラリと変える5つの基本スタンス

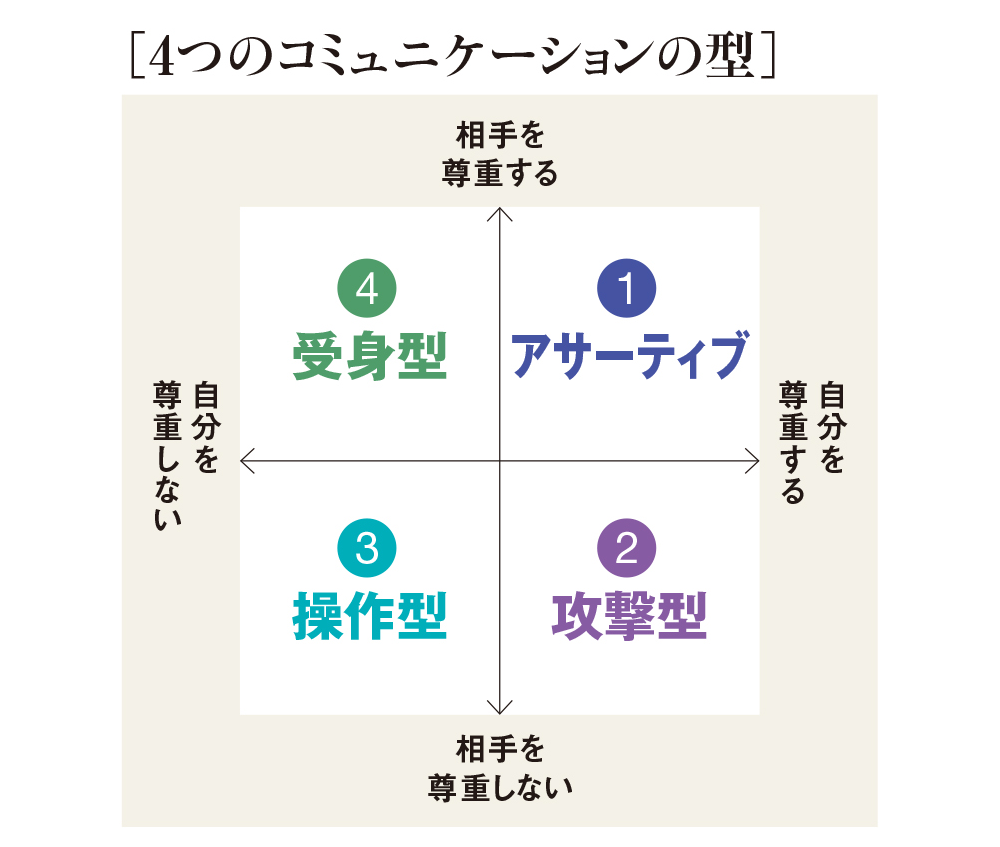

では逆に、自分または他者への尊重を欠く場合、コミュニケーションはどうなるか。堀田さんは「自分の感じ方、考え方を尊重するかしないか」、「相手の感じ方、考え方を尊重するかしないか」、この2軸によるマトリックスを用いて説明する。

これと対極にあるのが、『受身型』のコミュニケーション。相手のことばかり尊重して、自分をないがしろにする人は不満があっても言い出せず、自分さえ我慢すればいいと考えがち。それで本当に自分が納得するならいいですが、多くの場合そうではなく、腹の中にたまった不満がいつか突然爆発したりします。

自分も相手も尊重しない場合、目の前でため息をついたり嫌みを言ったりして、それとなく相手を攻撃する。巧妙に相手を動かそうとするので『操作型』と言われます。『攻撃型』に近いのですが、自分の感情や考えを素直に伝えるわけではないので、自分も大切にしていません」

こう言われると、どれも避けたいと思ってしまうが、現実には誰もが日常的に、状況に応じてこれらの手法を使い分けているものらしい。それでうまくいくこともある。しかし、コミュニケーションのやり方は選択肢が多いほうが、関係づくりをしやすいのも確か。

「同じような価値観や考え方を持つ人たち同士なら、いつものやり方でもいいでしょう。ですが、そうでない場合や、立場や経験が異なる時、言いづらい相手の場合、①の『アサーティブ』が強い味方になるはずです」

そのための基本となる姿勢として、堀田さんは次の5つの柱を挙げる。

自分の気持ちに噓をつかない、自分がどう感じ、どんな状況になってほしいのかを自分自身に問いかける。例えば、腹が立つ時、何に対して怒っているのかを考える。怒りは自分が大事にしていることを知るバロメーターでもある。相手に対しても誠実に、噓をつかず、心にもないことを言わない。

② 率直

相手にわかるよう、具体的に、簡潔に伝える。「言わなくてもわかる」は通用しない。怒っている時、睨みつけるなどして態度や表情で表すだけでは、どうしてほしいかまではわからない。「自分で考えろ」と言いたい時こそ、言葉にして具体的に伝えることが大切。

③ 対等

現実には社会的地位や経験、知識、年齢などによって否応なく上下関係は生じるが、対等であることと役割は別のもの。相手を見下したり、自分を卑下したりすることなく、互いに尊重し合う姿勢を持つ。望ましくない状況があるなら、「人」を責めるのでなく「問題」に焦点を当て、どう解決するかを一緒に考える。「コイツさえいなければ、あの人さえ変わってくれたら」と考えるのは危険。

④ 自己責任

目の前の問題は自分にも責任の一端があり、自分が何かをしてきた、またはしてこなかったことの帰結でもあると考える。部下の仕事が滞ったままなのは、気にしつつも声をかけていないから。その責任を認める。そうすれば自分ができることも見えてくる。「次からは締切の2日前には私の方からも声をかけるようにするよ」など。

⑤ 相手理解

相手が見ている風景や相手の立つ場所に思いをめぐらし、想像力を膨らませる。「なぜ、できないのか」と問い詰める前に、できない理由を考えてみる。仕事を遅らせざるを得なかった、私的な事情があるのかもしれない。そう思ったことを素直に口に出し、相手の言葉に耳を傾ける。すると、こちらの攻撃度合いが弱まり、相手も応えやすくなる。

すべては問題解決のために自分自身がまず実践

「こちらが懸命にアサーティブネスに努めようとしても、もし相手がそうでなかった場合はどうしたらいいのでしょう?」

堀田さんがNPO法人アサーティブジャパン認定講師として、受講生からよく聞かれる質問だという。答えは明快。

「相手がそうでない時にこそ、使えるツールがアサーティブネスなのです。まず自分から実践することが大切。勇気を出して、一歩を踏み出してください。必ず変わります」

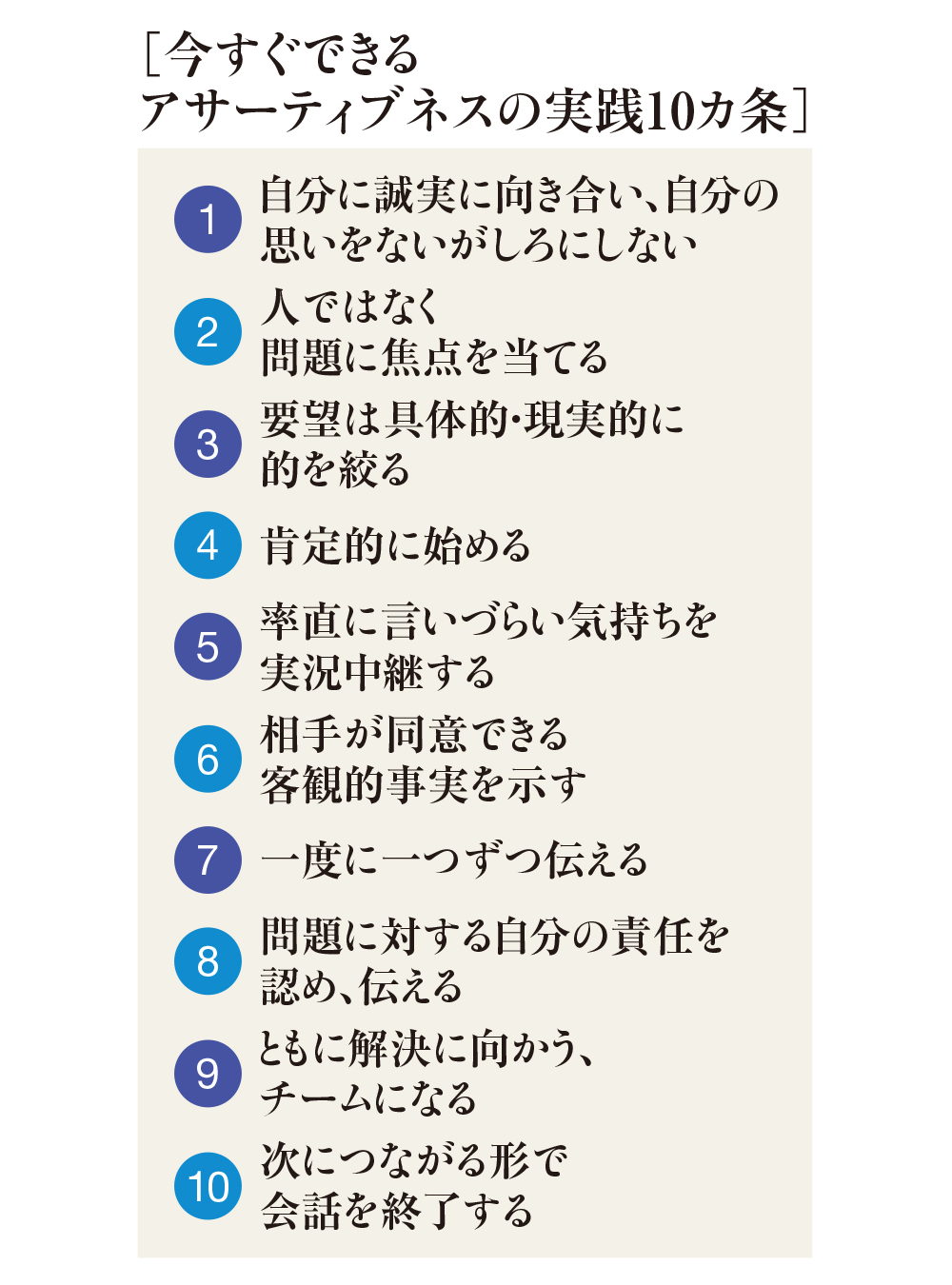

アサーティブネスには体系化されたトレーニング方法があるが、難しく考えることはない。自分でも今すぐ実践できることがある。

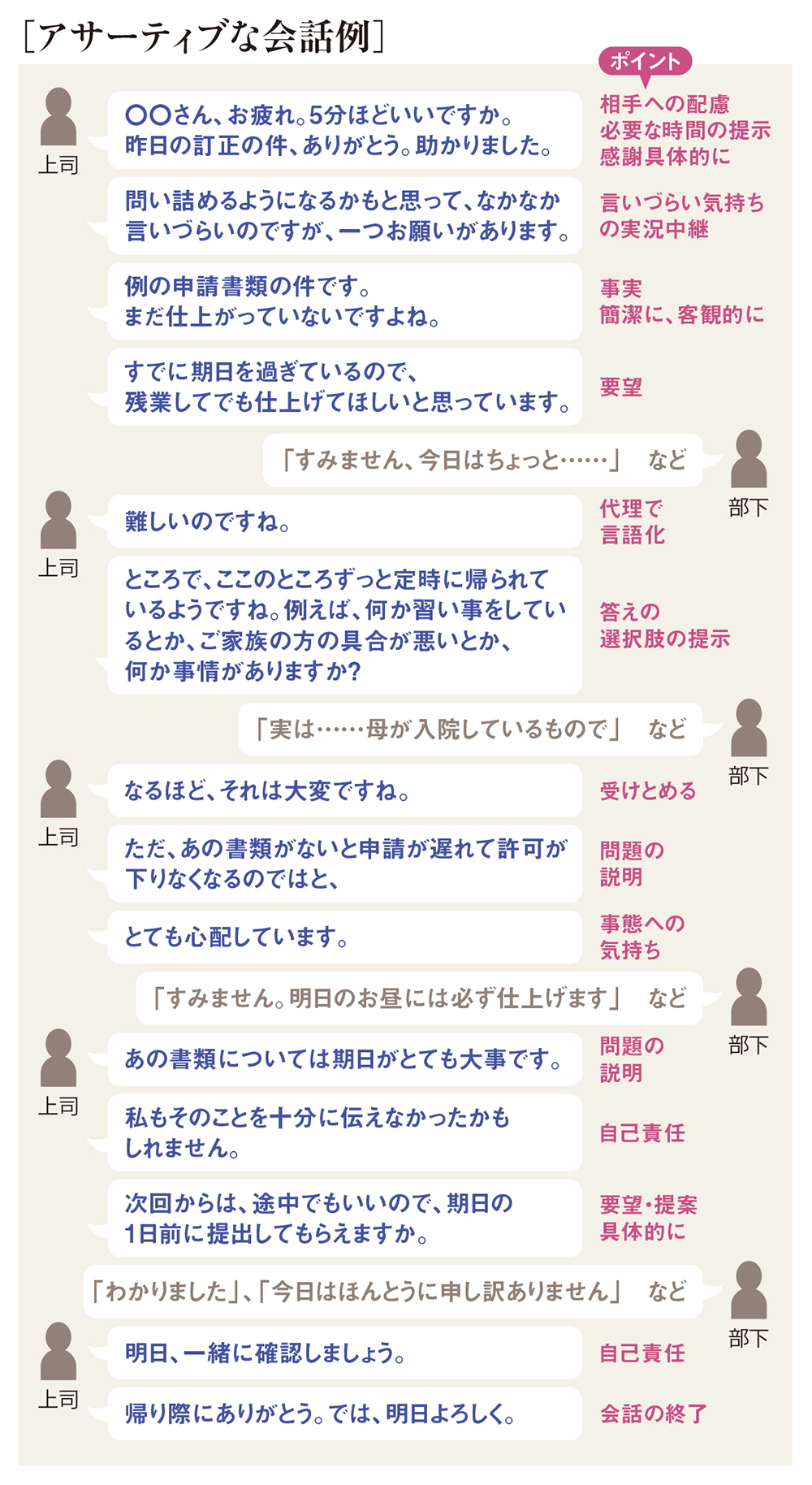

「小さなことから始めるのが秘訣。例えば、褒める。『あの資料、とてもわかりやすいね』など、肯定的な言葉から始めることが、アサーティブな会話のポイントの一つです」

相手が怖くて言い出しづらい時、ちょっと難しい頼みごとをする時などは、その気持ちをそのまま「実況中継」するといい。「怒られそうで今まで言えなかったのですが」、「無理だとは思うのですが」というように。

問題だと思うなら、その客観的事実を示し相手の同意を得る。「最近やる気ないね」ではなく、「さっきの会議、一度も発言なかったね」と言えば、「確かに」となり、そこから問題解決への道筋が見えてくる。

「とはいえ、一気に解決しようと過剰な要求をしてはいけません。大きなお願いは小さく分けて、一つずつ。まず1週間だけやってみて、などと条件をつけるのも手です」

ただ「できません」ではなく、「全部はムリですが、半分ならできます」、「今週は難しいが、来週ならOK」と、どこを断るか的を絞り、イエスとノーの境界線を伝えることで話が前に進む。

「要は問題解決が目的であって、互いにそこに向かうチームの一員だと思うこと。そうすれば、次につながる会話ができます」

その実践例として堀田さんにつくってもらったのが、下の会話例である。

対等な権利をつなぐチームワークの道具

堀田さんによれば、アサーティブネスは1930年代のアメリカで生まれた行動療法(※2)を起源としているという。クライアント(※3)の不安感を低減させるため、不安とは逆の反応を起こす手段として自己主張が用いられたのが始まりだ。その後、患者に限らず、一般の人が心理的に健康になるための手段へと変容し、臨床の場から、学校や職場、医療福祉の現場などへと広がった。日本へ波及したのは90年代半ば。主に女性や障がい者といった社会的に弱い立場にある人々による意思表明の方法論として導入された。

アサーティブネスの土台に「人としての権利」があるのもそのためだ。他者を傷つけない限りにおいて、誰もが自分の感じ方や考えを表現していい権利を持つと考える。

「人それぞれ、大事にしていることが違うのは当然、間違うことがあるのも当然です。それらを素直に出し合い、認め合い、協働するからこそ、何かを生み出すことができる。アサーティブネスはそのための道具です」

あらゆる組織で多様性が進む今だからこそ人と人をつなぐツールが手放せない。

取材・文/松岡 一郎(エスクリプト) 写真/竹見 脩吾

KEYWORD

- ※1NPO法人アサーティブジャパン

アサーティブネスの普及に努める特定非営利活動法人。基礎から学べる講座の開催、トレーナーの派遣などを行う。堀田さんも理事、認定講師として活動中。 - ※2行動療法

患者の症状を「行動」として捉え、どのように行動を変化させれば症状が改善するかを考える心理療法の一種。 - ※3クライアント

カウンセリングや治療、介護サービスなどを受ける人。

PROFILE

堀田 美保

近畿大学総合社会学部総合社会学科教授

ほった・みほ

近畿大学総合社会学部総合社会学科教授。心理系専攻。特定非営利活動法人アサーティブジャパン理事、認定講師。大阪大学大学院人間科学研究科前期課程を修了後、カナダCarleton UniversityでPh.D(Psychology)を取得。近畿大学文芸学部助教授を経て、2010年より現職。専門は社会心理学。人間関係における不公平感・対等感、アサーティブネスなどについて研究。主な著作に『アサーティブネス その実践に役立つ心理学』(ナカニシヤ出版)、『現代文化スタディーズ』(共編著、晃洋書房)、『テキスト心理学︱心の理解を求めて』(分担執筆、ミネルヴァ書房)などがある。